Ветхий Завет

Статья

Статья преподавателя Нижегородской духовной семинарии Сергея Николаевича Горбунова затрагивает вопрос практической реализации историко-филологического метода в экзегетике. Автор показывает, что ряд методов прикладной лингвистики может расширить методологическую базу современной экзегетической науки. В качестве примера рассматривается хорошо известная фраза из Ветхого Завета «жених крови», которая анализируется с позиции лингвокультурологии. Автор проводит критический анализ существующих методик и приходит к мнению, что анализ взаимодействия семантического и семиотического пространств языка глубже раскрывает содержание контекста, к которому относится вышеуказанная фраза.

Статья

Особенность палеохристианского искусства состояла в регулярном обращении к сюжетам и образам, заимствованным из ветхозаветной истории. Искусствоведы резонно полагают, что использование таких образов не могло носить чисто иллюстративный характер и что подобные изображения заключали в себе некий месседж, обращенный непосредственно к христианской пастве и доступной ее пониманию, но не вербализированный и потому не всегда очевидный для современных интерпретаторов. Между тем аналогичная задача актуализирующего переосмысления содержания иудейских писаний успешно решалась в системе так называемой типологической экзегезы, метод которой позволял рассматривать лица и события ветхозаветной истории как «типы», то есть как образы, в символической и пророческой форме предвосхищавшие события и реалии новозаветной эпохи, а сам Ветхий Завет — как единое пророческое предуготовление Христова пришествия, преподанное в иносказательной форме. В статье кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы РАН Ольги Евгеньевны Нестеровой рассматриваются основные особенности метода христианской типологической экзегезы, отнюдь не сводившейся к присвоению образам ветхозаветной истории символического значения, которое могло быть механически перенесено в изобразительную плоскость.

Статья

Традиционно в ряду христианских святых, достойно несших свое служение в качестве глав государств, большее внимание уделяется святым мужам, но не святым женам. Вспоминаем статью Кирилла Рожнова, в которой предлагается краткий обзор путей святости жен, в той или иной степени связанных с земной властью.

Статья

Священное Писание — это божественный текст или человеческий? Какие подсказки к толкованию текста Библии дают его авторы? Как воспринимать наиболее сложные места Писания, связанные с человеческими пороками и жестокостью? Героем шестого выпуска подкаста портала «Богослов.Ru» стал доцент кафедр библеистики и филологии Московской духовной академии священник Димитрий Барицкий.

Статья

Во втором подкасте портала «Богослов.Ru» рассказываем про труд Хосе Луиса Сикре «Введение в библейское пророчество». Книга отвечает на вопрос, кто такие пророки и в чём состоит их послание.

Статья

Статья кандидата философских наук, доцента кафедры социальной философии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов Алексея Зиновьевича Черняка посвящена проблеме моральной оценки исторических деятелей и событий на примере одного из важнейших персонажей библейской истории — Иисуса Навина. Это один из тех героев, который совершает очевидное злодеяние, если рассматривать его с точки зрения господствующей в современном мире морали, но тем не менее является моральным ориентиром для многих людей из-за своей верности Богу, в силу значения, которое он занимает в Священной истории, и некоторых других черт. В статье разбирается вопрос о том, можно ли давать моральную оценку героям такого рода в современных условиях (особенно в рамках исторических нарративов). Автор считает, что на этот вопрос можно дать положительный ответ, не демонстрируя идеологической или иной предвзятости. Он использует для его обоснования аргумент, включающий семантический тезис, согласно которому из истинности суждения «х совершил действие а, являющееся аморальным» не следует с необходимостью истинность суждения «х поступил аморально, совершив а», и демонстрацию того, что к историческим деятелям без знания исторического контекста, безусловно, применимо только первое.

Статья

В статье магистра богословия, преподавателя Костромской духовной семинарии диакона Сергия Бахтина рассмотрено значение заупокойных молитв для христианской традиции сквозь призму Священного Писания Ветхого и Нового Завета, обращено внимание на библейское учение о смерти. Вопросы о смерти, о посмертном бытии человека, о «загробном мире» относятся к так называемым вечным, то есть таким, которыми человек неизбежно задается в процессе формирования своего мировоззрения. Это вопросы, на которые не ответит никакая естественная наука, они относятся к области метафизики. Для религиозного мировоззрения вопросы о смерти человека и о посмертном бытии относятся к основополагающим, к общеобязательным истинам религии, без которых ее не существует. В христианском мировоззрении можно зафиксировать некую сдержанность в ответах на данные метафизические вопросы. В частностях эти вопросы во многом остаются без ответа, ведь загробное бытие человека — область сокрытого до времени; по словам апостола Павла, «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13: 12). И в том же послании к Коринфянам: «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9).

Статья

Статья кандидата биологических наук Василия Васильевича Иваненкова посвящена проблеме соотнесения библейского повествования о сотворении мира (Быт. 1) с научным естествознанием. Рассмотрены свидетельства Священного Писания о качественно различной природе времени и, следовательно, пространства-времени до и после грехопадения. Эти данные дополняют результаты наших предыдущих исследований и дают основание полагать, что первозданный мир Шестоднева (Быт. 1) и наблюдаемая Вселенная соотносятся как два разнонаправленных вектора времени, соответствующих двум состояниям пространственно-временного континуума. Из предложенной двухвекторной модели следует, что время Шестоднева не является частью времени наблюдаемой Вселенной, исчисляемого с момента Большого взрыва, и что «дни» творения принципиально нельзя выразить в единицах времени нашего падшего мира. Развиваемая автором модель позволяет понять и устранить ряд кажущихся противоречий между хронологией Шестоднева и научными знаниями об истории Земли и Вселенной. В работе приводятся новые аргументы из Священного Писания в защиту двухвекторной модели, а также показана возможность её проверки научным методом.

Статья

Работа священника Александра Бойко (Минская духовная академия) посвящена исследованию личности автора Книги Екклесиаста как представителя теологического образования. Многие западные исследователи предполагают, что ее автор был иудейским учителем — поскольку он называет себя Екклесиастом (греч. ἐκκλησία — «собрание людей») или Кохелетом (др.-евр. qahal — «собрание»), то вполне вероятно, что он собирал людей для обучения. Указание на это имеется и в самой книге: «Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию» (Еккл. 12:9). Судя по всему, он выполнял функцию учителя молодых людей (Еккл. 11:9) и имел группу учеников, которым давал практические советы относительно жизни. Данная работа может быть полезной для анализа современной педагогической системы образования через призму иудейской религиозной педагогики, которая, в свою очередь, тесно связана с христианским образованием и направлена на формирование нравственной личности через внутреннее преображение человека и изучение Священного Писания.

Статья

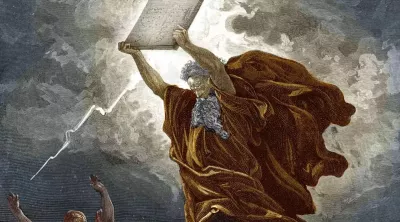

Статья кандидата богословия, доцента Донской духовной семинарии протоиерея Тимофея Фетисова посвящена рассмотрению места и роли политического фактора как орудия Божественного Промысла, осуществившегося в священной истории древнееврейского государства. Исход из Египта стал проявлением сверхприродной политической власти Бога. Декалог явился не только религиозно-этическим кодексом, но и фактической конституцией государства. Выполнение десяти заповедей Моисея и послушание Богу выходило за рамки лишь религиозного долга, будучи средством актуализации национальной идентичности и гражданской принадлежности. Учреждение института царства в Израиле стало развитием идеи теократии, в которой монарху отводилась сакральная функция посредника между Богом и народом и хранителя божественных законов. Распад государственности Израиля в пророческих писаниях тесно связан с грехопадением всего народа и разрывом союза с Богом, а ее возрождение ожидалось как результат всеобщего покаяния. Разрушение храма, утрата святынь и падение монархии воспринимались как ассоциированные явления. Надежды на политическое освобождение народа и восстановление союза с Богом тесно связывались с реконструкцией монархии, приобретшей религиозно-мессианское значение. Противостояние фарисеев Христу и смертный приговор Спасителю имели выраженный политический подтекст.

Статья

«Псалмы восхождений» (Пс. 119–133) можно понимать как песни паломников, исторически связанные с Сионом, а символически — с путешествием человека по дороге жизни. Входящий в состав данного сборника псалом 120 (121) достаточно краткий, в нем нет отсылок к историческим событиям прошлого. Видимо, поэтому в отечественной библеистике он остался без внимания. В иностранных исследованиях (Боб Бэкинг, Артур Вайзер, Клаус Сейбольд) данная поэма нередко интерпретируется как частная песнь паломника, покидающего родной дом, написанная в форме диалога отца с сыном. Следуя рассуждениям Зигмунда Мувенкеля, Ганса-Иоахима Крауса, Марины Манатти, автор статьи предпочитает литургический подход к анализу псалма 120 (121). Исследование композиции и стилистики псалма показывает, что текст удобен для антифоного пения. В поэме имеется риторический вопрос паломника (стих 1), ответ на него священника (стих 2) и слова утешения (стихи 3–8). Теология псалма концентрирует внимание читателя на роли Яхве, который выступает по отношению к человеку не только творцом, но и помощником, хранителем, твердыней и покровом. Особенности литургического богословия данного гимна, по мысли автора статьи, показывают, что в дошедшем до нас виде текст адаптирован для богослужебного исполнения. Следовательно, он в первую очередь исполнялся в храме священниками и левитами, а во вторую — его продолжали исполнять возвращающиеся домой рядовые израильтяне.

Статья

Цель статьи кандидата богословия, доцента кафедр библеистики и филологии МДА священника Димитрия Барицкого – выявить основные акценты той оценки, которую получает образ пророка Валаама в христианской традиции. Для этого автор в первую очередь обращается к сюжетным особенностям библейского повествования о пророке, а также делает краткий обзор рецепции личности Валаама в иудейской письменности. Обращаясь к оценке образа пророка в христианской традиции, автор сосредотачивает внимание на святоотеческой экзегезе, идеи которой нашли свое воплощение также в иконописных и гимнографических памятниках. В итоге делается вывод о том, что оценка фигуры пророка в рамках христианской традиции неоднозначна. Это связано как с особенностями личности самого пророка, образ которого рассматривается толкователями в динамическом аспекте, так и с комплексным характером его деятельности.