Агиология и агиография

Статья

Для большинства православных людей в России почитание мощей святых угодников – данность, основания которой не ставятся под сомнения. Однако что именно считать нетленными мощами – когда сохраняется все тело святого или только кости? В разных Православных Церквях на этот вопрос отвечают по-разному. Вспоминаем статью диакона Алексия Попова, который рассуждает об основах почитания мощей в России.

Статья

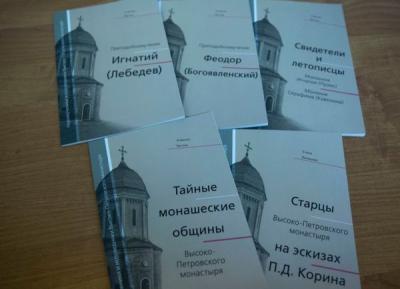

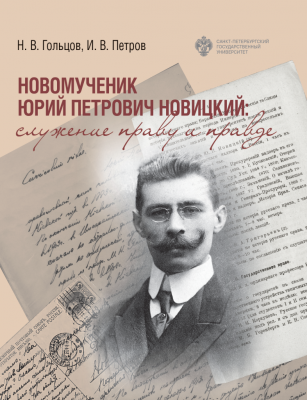

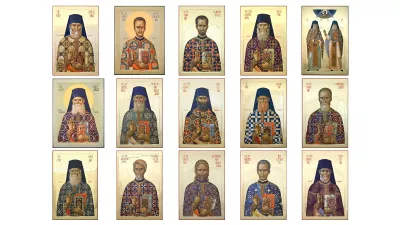

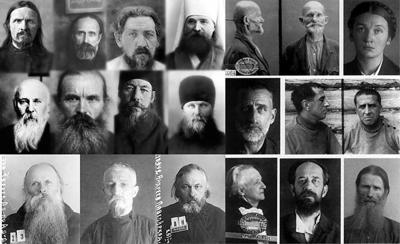

Отличительными особенностями истории Русской Церкви в советский период были ожесточенные гонения со стороны безбожных властей и мужественное стояние за Веру Христову сонма новомучеников и исповедников. Изучение и осмысление их подвига представляется очень актуальным. Цель статьи доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского заключается в выявлении проблем, которые мешают в настоящее время прославлению в лике святых новомучеников Русской Православной Церкви. В этой связи важным представляется: определение количества репрессированных за Веру в СССР, поиск мест их захоронений, постепенное признание Московским Патриархатом канонизации новомучеников, проведенной Русской Православной Церкви за границей, устранение затруднений с канонизацией представителей «правой церковной оппозиции», но прежде всего ликвидация ограничения доступа и копирования архивно-следственных дел, имеющих 70‐летний срок давности. При этом, несмотря на существующие трудности и проблемы, канонизация новомучеников Русской Православной Церкви продолжается.

Статья

Статья заведующей библиотекой Коломенской духовной семинарии Ирины Евгеньевны Щеголевой посвящена истории обретения мощей святителя Феодосия (Ганицкого), схиепископа Коломенского, и их медико-антропологическому освидетельствованию, которое позволило составить портрет святого и установить многие недостающие факты его в житии. Исследование основано на официальных документах и воспоминаниях очевидцев, сохранившихся в личных архивах. Изучение документов и уточнение фактов рассматривается как дополнительный источник знаний о жизненном пути святого, о круге его общения и о том, что ранее было известно лишь некоторым близко знавшим его людям. Цитаты приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Статья может представлять интерес как для церковного, так и для светского исследователя.

Статья

Вспоминаем статью Анатолия Холодюка о поисках мощей святых бессребреников Кира и Иоанна, в первой части которой рассказывается об истории двух православных приходов в баварской столице, а также о тех многочисленных христианских святынях и реликвиях, которые хранятся в Мюнхене, величаво названном в XVII–XVIII веках «Римом в Баварии».

Статья

В статье главного редактора издательства «Наследие Православного Востока» Андрея Петровича Власюка вкратце повествуется об истории написания и издания пяти «классических» житий прп. Паисия Величковского, три из которых были написаны на румынском языке (монахом Виталием, иеродиаконом Григорием Даскалом и схимонахом Исааком Даскалом), а два — на славянском (схимонахами Митрофаном и Платоном). Автор описывает как основные различия этих произведений, так и их связи и зависимости. В конце статьи автор дает свою версию ответа на вопрос: какими соображениями руководствовались отцы Оптиной пустыни, когда выбирали для публикации именно житие, написанное Платоном.

Статья

Архимандрит Дамаскин (Орловский) начал собирать сведения о новомучениках и исповедниках ХХ века еще в советские годы, задолго до их прославления. Благодаря ему со слов очевидцев были составлены и записаны десятки биографий современных подвижников. Сейчас отец Дамаскин — член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также научный руководитель Фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». Мы поговорили с ним о том, как отличать подлинные сведения от неточных, почему почитание новомучеников должно быть неотъемлемой частью духовной жизни, а также о том, возможны ли подобные гонения сейчас.

Статья

В статье кандидата философских наук, научного сотрудника Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Максима Александровича Приходько исследуется модель святого императора, сформированная Евсевием Кесарийским в одном из первых памятников христианской агиографической литературы «Жизнь Константина». За основу анализа берется предложенное Евсевием типологическое сопоставление императора Константина с библейской фигурой Моисея. В рамках этого сравнения прослеживается развитие «священной истории» в биографии христианского василевса как своего рода продолжение библейского нарратива. Используя теорию Филона Александрийского о законе природы как «неписаном образце» законодательства Моисея, Евсевий выявляет священный образец, лежащий в основе жизни императора Константина, объединяющий его с фигурой Моисея. Следование имп. Константина Логосу позволяет ему осуществить на новом уровне тот же образец, который был реализован Моисеем в давнем времени. В развитии типологической линии Константин — Моисей прослеживаются три момента становления фигуры Константина в священной истории: получение царства, принятие служения священства и обретение дара пророчества.

Статья

О том, чтим ли мы на самом деле новомучеников, «Богослов.Ru» побеседовал с протоиереем Кириллом Каледой, настоятелем храма святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской (Воскресения Христова) в Бутове.

Статья

О низовых инициативах «мучениколюбцев» и богословском осмыслении памяти беседуем с Игорем Владимировичем Гарькавым — директором Мемориального центра «Бутово». Беседа состоялась в дни Рождественских чтений, в рамках которых Мемориальный центр провел семинар, посвященный методологии сохранения памяти новомучеников.

Статья

В статье кандидата богословия иеромонаха Митрофана (Божко) (Киевская духовная академия и семинария) рассматривается почитание Архистратига Михаила в Киеве в контексте представления о стольном граде Руси как Новом Иерусалиме. Данная концепция сложилась под влиянием принятия христианства и отразилась в ряде письменных и архитектурных памятников. В них русичи по-новому осознавали себя в мировой истории и соответственно организовывали свое жизненное пространство. Автор пытается показать, что возникновение культа Архистратига Михаила являлось одним из элементов, утверждавших эту идею. Его почитание было не только княжеско-воинским, что характерно для всей христианской ойкумены, но имело свои особенности. В народном сознании святой Михаил сражался с диаволом и помог избавиться русичам от его власти, когда они принимали Крещение. Эти мотивы отразились в строительстве храмов, посвященных Архангелу: один — рядом с местом, где стоял идол Перуна, второй — за Киевом, где идол прибился к берегу и был окончательно повержен. Эпизоды, связанные с победой над язычеством при помощи Архистратига, имели свои параллели в библейской и церковной истории.

Статья

В статье магистра истории, старшего преподавателя Рязанской духовной семинарии Сергея Геннадьевича Холопова затронута тема русской святости в XIX веке как одна из важнейших в классическом труде протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия». Автор подчёркивает, что среди критики немалого количества исторических церковных и светских деятелей отцом Георгием заметно выделяются положительные образы русских святых. Для Флоровского совершенно невозможно заниматься богословием или церковной деятельностью в отрыве от реальной духовной жизни — в противном случае это приносит только вред и разрушение самого церковного организма. Можно определенно сказать, что для отца Георгия русские святые являлись своего рода показателем духовного состояния русского общества, живыми ручейками, благодаря которым духовная жизнь не совсем угасала и продолжалась.

Статья

Раскол западной и восточной церквей, формально произошедший в Константинополе, породил богатую полемическую литературную традицию, однако в агиографию как отдельный литературный жанр антилатинская проблематика попала сравнительно поздно. В Византии это произошло не раньше 30-х годов ХIII века. В греческом круге письменности (в Византии, Палестине, на Кипре, Крите и Афоне) ХIII-XVI веков нет ни одного жития, полностью посвященного обличению латинян, соответствующая тематика связана исключительно с биографическими деталями и упоминается в житиях эпизодически. Ни один из памятников поздней греко-византийской агиографии с антилатинскими фрагментами не попал в древнерусскую книжность. Напротив, в древнерусской книжности не только наблюдается рост интереса к данной тематике, но даже есть житие, написанное целенаправленно как антилатинский памфлет — житие священномученика Исидора Юрьевского. В статье кандидата богословия, кандидата исторических наук, доцента, проректора по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Константина Костромина сделан вывод, что византийская агиография не сыграла роли в становлении антилатинской проблематики в древнерусской агиографии.

Статья

На какие темы писал в дневнике Иоанн Кронштадтский и менялись ли они со временем? Почему его записи — практический учебник догматики? С какими трудностями столкнулись публикаторы дневников? Почему советская власть не уничтожила тетради, автор которых был её злейшим врагом? Чему может научиться молодой священник у праведного Иоанна? Публикуем продолжение беседы с протоиереем Максимом Максимовым, руководившим публикацией дневников святого в издательстве «Булат».

Статья

Почему дневник отца Иоанна Кронштадского шокирует? Беседа с протоиереем Максимом Максимовым. Часть 1

Самая большая, но наименее известная часть наследия праведного Иоанна Кронштадтского — его дневники, отобразившие духовный мир святого. Они были изданы в 2019 году, и это стало плодом почти 20-летних усилий. Группу исследователей, работавших над публикацией, координировал протоиерей Максим Максимов — настоятель Казанского храма города Реутова, член Синодальной комиссии по канонизации святых, преподаватель догматического богословия в Коломенской духовной семинарии. О том, чем дневник святого Иоанна часто смущает читателей и в чём его ценность, отец Максим рассказал порталу «Богослов.Ru».