Монастыри и монашество

Статья

В 1976 году сербский монах с горы Афон побывал в Советском Союзе, а затем написал книгу «Отец Митрофан с горы Афон: воспоминания о поездке в СССР в 1976 году». Текст во французском переводе выпустило в 2024 году издательство Éditions des Syrtes. Переводчик Любомир Михайлович в подкасте портала Orthodoxie.com рассказывает об этом необычном издании.

Статья

В статье кандидата богословия митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта (Кашина) анализируется наиболее важная и до настоящего времени не получившая разрешения проблема истории костромского Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря — вопрос о времени и обстоятельствах его основания. Излагаются известные гипотезы: традиционная (основание обители в 1330 году татарским мурзой Четом, принявшим крещение с именем Захария), научная (создание монастыря в конце XIII столетия как вотчинной обители тем же Захарией Четом), новгородская (основание монастыря в XIII веке неким новгородским боярином). Предлагается историческая реконструкция событий XIII–XVI веков, описывающая первый период истории Ипатьевского монастыря как его существование под именем Александровского — в качестве особого места почитания памяти благоверного великого князя Александра Невского. Делается вывод о вероятном основании Александровского (впоследствии Ипатьевского) монастыря великим князем Иваном Калитой в 1330 году, что позволяет считать обитель святыней трех царских династий: Рюриковичей, Годуновых и Романовых.

Статья

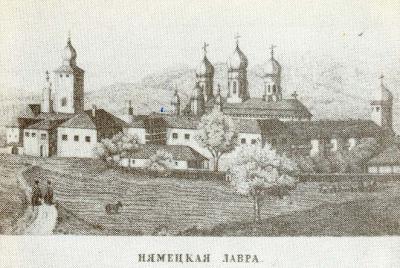

Статья независимого исследователя Петра Борисовича Жгуна посвящена изучению литературной деятельности учеников прп. Паисия (Величковского). Рассматриваются самостоятельные сочинения монахов паисиевского братства, трудившихся в обителях, связанных с Нямецким монастырем.

Статья

Ново-Нямецкий Свято-Вознесенский мужской монастырь основан в 1864 году на землях, принадлежащих Нямецкому (румынскому) монастырю в Бессарабии, находящихся во владении Российской империи. Сюда переселились 32 монаха, бежавших из Нямца от притеснений румынских властей. Они принесли с собой большое количество книг и рукописей из обители, в том числе принадлежащих перу ближайших учеников прп. Паисия, таких как схим. Митрофан, Платон, схимодиакон Тимофей.

Статья

В статье магистра теологии, старшего преподавателя Таврической духовной семинарии, старшего помощника проректора по воспитательной работе Таврической духовной семинарии иеромонаха Иова (Герасимова) и магистра теологии, ассистент кафедры церковной истории Московской духовной академии, помощника проректора по воспитательной работе Московской духовной академии иерея Вячеслава Масина сделана попытка проанализировать процесс созидания ученой иноческой традиции в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре, а также влияние этого уникального опыта его насельников на общецерковную дискуссию о создании нового типа ученого монашеского братства.

Статья

В статье независимого исследователя Петра Борисовича Жгуна на примере рукописи архимандрита Симеона (Ивковича) раскрывается специфика и содержание сборников Нямецкого монастыря, предназначавшихся для уединенного монашеского чтения.

Статья

Вспоминаем статью протоиерея Павла Недосекина, в которой освещается вопрос написания монахами Святой горы письма, адресованного Гитлеру. В дальнейшем под предлогом подписания этого текста некоторые монахи славянских монастырей были обвинены в сотрудничестве с оккупантами и выдворены с горы Афон. С целью разобраться в справедливости обвинений автор описывает, в каких условиях возникло это письмо, а также приводит текст этого документа.

Статья

В условиях раннего Русского Средневековья одним из важнейших условий включения духовенства в городскую и сельскую среду было участие пастырей в различных праздниках и пирах, устраиваемых миром (общиной). Культура и традиции подобных торжеств были таковы, что служили соблазном как для их участников, так и для их свидетелей. В статье доктора исторических наук, профессора кафедры истории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, профессора кафедры исторических наук и архивоведения Московского государственного лингвистического университета Павла Ивановича Гайденко предпринята попытка проанализировать комплекс рекомендаций, данных киевским митрополитом черноризцу Иакову относительно присутствия священнослужителей и христиан в целом на подобных празднествах, а также относительно совместного вкушения пищи с иноверцами. Очевидно, что бытовавшие на Руси застольные традиции, воспринимавшиеся даже духовенством в качестве своего рода естественной нормы, вступали в острое противоречие с церковными канонами и византийскими практиками.

Статья

Вспоминаем статью протоиерея Павла Недосекина, в которой освещается вопрос выживания славянских монастырей на Афоне. Автор опирается на документы, сохраненные архиепископом Василием (Кривошеиным) и проливающие свет на причины и следствия упадка в ХХ веке русского монашества на Святой Горе.

Статья

Вспоминаем доклад игумена Дионисия (Шленова), прочитанный на международной конференции «Русский Афон как фактор духовного просвещения России: к 1000-летию русского присутствия на Афоне. 1016-2016 гг.», которая проходила в рамках Рождественских чтений в Институте российской истории РАН 26 января 2012 г.

Статья

Статья независимого исследователя Петра Борисовича Жгуна посвящена изучению литературной и общественной деятельности учеников прп. Паисия (Величковского), также рассматривается история Нямецкой лавры в середине XIX века и зависимых от нее обителей.

Статья

Что такое настоящее богословие и как организовать свою учебу в духовной школе? Где черпать радость и внутренний ресурс? Нужно ли полемизировать с критиками Церкви? Об этом «Богослов.Ru» поговорил с пресс-секретарем Синодального отдела по монастырям и монашеству архимандритом Мелхиседеком (Артюхиным).

Статья

Сто лет назад бежавшие от советской власти монахи поселились в закарпатской глуши, основав не только образцовую монашескую общину, но и типографию, издававшую церковную литературу — от богослужебных книг до календарей и духовного журнала. Ладомировское братство стало ведущим центром православного книгоиздательства русского зарубежья, с которым сотрудничали лучшие авторы. О том, как возник и развивался этот феномен, мы поговорили с протоиереем Борисом Даниленко — настоятелем храма святителя Николая в Старом Ваганькове, филологом-славистом, специалистом по истории и библиографии русского зарубежья ХХ века.

Статья

В статье Арсения Борисовича Постникова сообщается об открытии новых текстов псковских харатейных грамот XV — начала XVI в., происходящих из вотчинного архива Трехсвятительского Елеазарова монастыря. Они сохранились в виде списков, созданных около 1732 г. Находка была сделана автором во время работы по выявлению и научному описанию наличного состава документов XVI–XVIII вв. в собрании Древлехранилища Псковского музея. Исследование показало, что обнаруженная в составе книжного переплета Копийная тетрадь включает списки с 21-й грамоты. Среди них полные документы и их фрагменты. В настоящей публикации предлагается опыт изучения двух актов из Копийной тетради Трехсвятительской обители. Это грамоты №6 и №11 по порядку следования в сборнике. Они замечательны тем, что имеют непосредственное отношение к истории создания обители, поскольку в середине XV в. были даны самому преподобному Евфросину на земли под устроенный им монастырь. Участки земли располагались в Кривовицкой губе Бельской засады Псковского уезда, между рекой Толвой и маленьком лесным озерком. Переданные от прежних владельцев «в одерень», т. е. в полную безусловную собственность, они создали ядро вотчины и сохранились при действующем монастыре, несмотря на позднейшую секуляризацию 1764 г.

Статья

В материале представлен обзор публикаций по истории и современному состоянию православного монашества, вышедших в научно-богословских периодических изданиях за 2023 год. В рамках обзора проанализировано 34 статьи.

Статья

Вспоминаем доклад митрополита Лимассольского Афанасия (Кипрская Православная Церковь), прочитанный на конференции «Монастыри и монашество: традиции и современность» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 23 сентября 2013 года).

Статья

Почему сейчас монастыри вовлечены в решение проблем общества? Как финансируются обители? Чему монахи и миряне могут поучиться друг у друга? Есть ли перспективы в развитии ученого монашества и что сможет решить проблему лжестарчества? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью главного редактора портала «Богослов.Ru», наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректора Московской духовной академии епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

Статья

Вспоминаем доклад митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, прочитанный 3 октября 2017 года на XI Феофановских чтениях в Издательском совете Русской Православной Церкви и посвящённый вкладу святителя Феофана в развития женского монашества на Тамбовской земле.

Статья

Вспоминаем доклад епископа Боярского (ныне митрополита Черкасского и Каневского) Феодосия, прочитанный на Международной богословской научно-практической конференции «Монашество Святой Руси: от истоков к современности».

Статья

В начале ХХ века перед Церковью в Российской империи возникло множество сложных вызовов. Одним из проблематичных вопросов стала реализация монашеского идеала в совершенно новых реалиях церковно-государственных преобразований и волнений. Начиная с 1909 г. появилась позитивная тенденция общецерковного обсуждения монашеской проблематики. Перед созывом Поместного Собора 1917–1918 гг. важной вехой стал съезд представителей монастырей, состоявшийся в Троице-Сергиевой Лавре в 1917 г. Принятые на этом форуме монастырских насельников решения несли отпечаток предшествующих дискуссий и наработок, но вместе с тем имели и новые тенденции. Именно благодаря этому выработанные положения стали фундаментом для продуктивной работы Поместного Собора.

Статья

Одно из канонических правил, данных митрополитом Иоанном в отношении монашествующих, проживавших вне стен монастырей, предельно категорично рекомендовало мниху Иакову отказывать таковым инокам в причастии. Высказывая данный запрет, киевский первоиерарх ссылался на 4-е правило IV Вселенского (Халкидонского) Собора. Между тем вводившаяся первосвятителем норма не вполне соответствовала названному правилу и по форме, и по духу. Данное обстоятельство позволяет допустить, что, вводя названную норму, архиерей стремился не столько решить вопрос монашеской дисциплины в отношении странствующих чернецов и иноков, проживавших вне стен обителей, сколько не допустить создания новых монастырей без святительского благословения. Очевидно, что применение церковных норм на Руси было существенно ограничено, что вынуждало русских иерархов прибегать к своего рода «каноническому творчеству».

Статья

Монашество как социально-психологическое явление прошло долгий эволюционный путь. В течение нескольких столетий изменениям подвергались отдельные элементы монашеской жизни, организационная структура, однако основная суть монашеского служения осталась неизменной. Исследование социально-психологического портрета современного православного монашества в условиях радикальных изменений политической, культурной и духовной жизни в нашей стране актуально в контексте социального и педагогического служения православных монастырей, динамики их развития в соответствии с происходящими переменами в жизни общества и его социальных запросов. В настоящее время известно несколько работ, посвященных современному монашеству как историко-культурному и социокультурному феномену, но никто из исследователей не делал акцент на социально-психологических особенностях восприятия монашеского служения со стороны самих монашествующих. В связи с этим целью статьи игумена Агафангела (Кузнецова) (Вознесенский мужской монастырь города Сызрани) является освещение результатов изучения современного православного монашества в свете социально-психологических процессов и общественного отношения к монашеской аскетике.

Статья

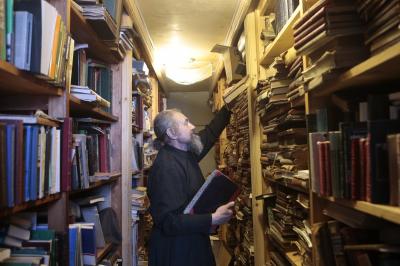

Среди ближайших учеников и сотрудников великого старца Паисия (Величковского) особенно выделяются его жизнеописатели, как наиболее близкие свидетели жизни и подвигов преподобного. Схимонах Митрофан являлся сотрудником монастырского скриптория, переписывал святоотеческие переводы св. Паисия по исправленным черновикам своего учителя, бывал по его поручениям в разных обителях, в том числе путешествовал на Святую Гору для приобретения рукописей. При этом он сам, имея определенное образование и пытливый ум, оставил собственные сочинения. Представляется интересным описать содержание переписанных им произведений и его деятельность в период, последовавший за кончиной старца Паисия. Многие сведения сообщают нам записи в его книгах и собственноручное описание его биографии, сделанное в связи с обвинением в незаконном издании книг, о чем будет сказано ниже.