Литературоведение

Статья

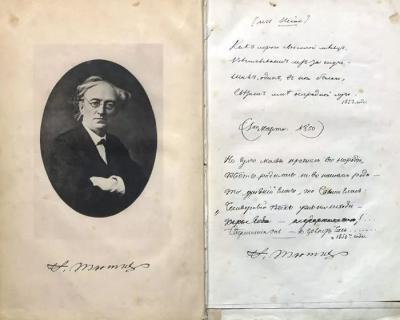

В статье доктор философских наук, профессор кафедры истории философии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Сергея Анатольевича Нижникова анализируется полемика А. С. Пушкина (1799–1837) с А. Н. Радищевым (1749–1802). За основу взяты произведения «Мысли в дороге» (1835) Пушкина и «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) Радищева. Оценки Пушкиным указанного произведения Радищева основываются на глубоком изучении жизни и творчества последнего (Пушкиным написан также биографический очерк «Александр Радищев») и выглядят взвешенными и лишенными идеологической узости. Пушкин, по сути, выступил с критикой западничества, радикализма и вольтерианства, его суждения носят продуманный и аналитический характер, они обладают новизной и актуальностью. Так как в советский период имя Радищева восхвалялось (как и А. И. Герцена), то пушкинский анализ замалчивался, — о нем знают только специалисты-литературоведы. В этой связи представляется актуальным вновь обратиться к изучению данных произведений и их оценке. Анализ учитывает исторический контекст, связан с рассмотрением деятельности Петра I, просветителей XVIII в., среди которых виднейшее место занимает М. В. Ломоносов (1711–1765), оценки деятельности которого со стороны Пушкина и Радищева доходят до полярных. Отмечается, что позиция Пушкина может быть определена как просвещенный или либеральный консерватизм — идеология, которая будет в дальнейшем развиваться в русской философии (Ф. М. Достоевский, сборник «Вехи» (1909)) и которая столь востребована сегодня.

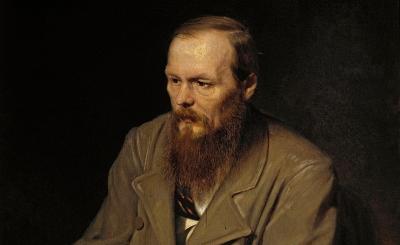

Статья

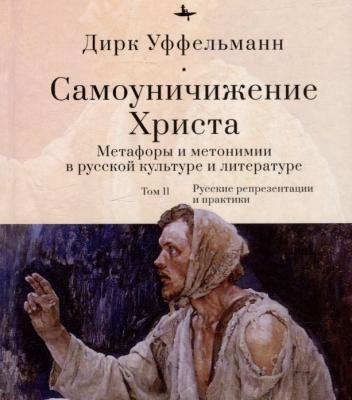

Почему Достоевского считали плохим писателем? Как его воззрения вписываются в историю русской философии XIX века? Были ли у него неортодоксальные для православного человека суждения и корректно ли вообще искать их у литератора? В чём состоит русская идея по Достоевскому? Ищем ответы вместе со старшим преподавателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Никитой Кирилловичем Сюндюковым в десятом подкасте портала «Богослов.Ru».

Статья

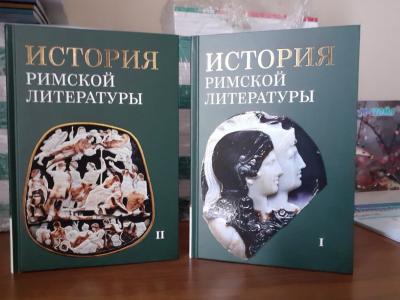

Вспоминаем интервью с главным редактором издательства «Языки славянских культур» (ныне — Издательский дом ЯСК) Алексеем Дмитриевичем Кошелевым, рассказавшим порталу «Богослов.Ru» об истории издательства, проблемах издания научной литературы, впечатляющем круге авторов издательства и планах на будущее, которые сегодня уже реализованы.

Статья

В докладе Елены Леонидовны Сузрюковой рассматривается семантика образа чаши в рассказах В. А. Никифорова-Волгина и его повести «Дорожный посох». Выявляется, что осмысление этого образа прозаиком наиболее близко к смысловой трактовке чаши как чаши страданий в результате событий, связанных с революцией 1917 г. В текстах В. А. Никифорова-Волгина чаша — это и евхаристический образ, непосредственно сопряженный с совершением Литургии. Обозначенные смыслы соприсутствуют в рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Чаша», где речь идет о мученической смерти ребенка, который пытается защитить евхаристический сосуд от поругания. В рассказе «Архиерей» и повести «Дорожный посох» появляется образ деревянной святой чаши, которую носит с собой странствующий священник и тайно совершает Литургию по просьбам желающих, а из чаши причащаются верующие. Такая чаша — символ неугасающей веры в душе народа и знак грядущего духовного возрождения.

Статья

В статье кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Галины Серафимовны Баранковой на материале памятников древнеславянской и древнерусской книжности рассматриваются принципы конкретно-исторического, дидактического и аллегорико-символического толкования города и действующего в нем князя, его слуг и жителей. Источниками являются «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Послание князю Владимиру Мономаху о посте и воздержании чувств» киевского митрополита Никифора, произведения свт. Кирилла Туровского, «Слово» Даниила Заточника и «Пчела». Отмечается, что строение града в представлении древнерусских книжников ассоциировалось не только со строением человеческого тела, но и с моделью княжеской власти. Образно-символическая трактовка града характеризует красоту города и упорядоченность его княжеской власти как аналог созданного Богом мира, тогда как другая тенденция, аллегорико-антропологическая, связана с антропологическим толкованием города: град как состав человеческого тела, ум — князь, управляющий телом, его подданные — органы чувств.

Статья

Цель статьи – рассмотреть литературное творчество В. И. Крыжановской как средство, при помощи которого представители оккультной среды знакомили широкую публику с многообразием оккультных учений. В статье на основании архивных и опубликованных источников сделано предположение об оккультных предпочтениях В. И. Крыжановской; охарактеризован феномен популярного оккультизма в контексте формирования в России оккультного рынка в конце XIX – начале XX в.; предложено рабочее определение «оккультного романа» и раскрыто его понимание как средства распространения оккультных взглядов. Художественное пространство фантастической литературы определяется как пространство, альтернативное реальности и фантазии и претендующее на выполнение посреднической функции между субъективным и объективным опытом. Автор предполагает, что фантастика для оккультной среды служила не только средством трансляции взглядов, но и являлась идеальным художественным медиумом, позволявшим оставлять открытым вопрос о реальности оккультных феноменов, а окончательное решение – на усмотрение читателя.

Статья

Евангельское повествование о Рождестве Христовом вот уже две тысячи лет вдохновляет художников, поэтов, музыкантов создавать авторские произведения искусства, посвящённые главному событию истории человечества. Одним из центральных произведений в творчестве Эцарда Шапера является «Легенда о Четвертом Волхве», в которой четвёртым волхвом оказывается... русский князь! Прорываясь сквозь толщу времён, автор описывает путь христианина, следование за Христом даже до смерти. Перевод и контекстуализация — диакон Августин Соколовски.

Статья

Во второй части интервью порталу «Богослов.Ru» митрополит Амвросий (Ермаков) рассказал об удачных просветительских проектах, назвал книги, которые читает, и пожаловался на «священный спам» в дни церковных праздников.

Статья

Вспоминаем исследование доктора филологических наук Аллы Анатольевны Новиковой-Строгановой, посвященное рассказу Николаю Семёновича Лескова «На краю света (из воспоминаний архиерея)». Публикуется в авторской редакции.

Статья

Цель статьи аспиранта Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва Екатерины Александровны Белоглазовой – исследование ключевых тенденций развития современной русской православной прозы. Впервые современная отечественная проза детально рассматривается в неразрывной связи с православием, его ценностями и идеями, определяющими отношение того или иного художника слова к константным основам бытия. С помощью сравнительно-исторического метода и метода целостного анализа установлено, что важнейшими особенностями отечественной православной прозы рубежа XX–XXI вв. становятся: отражение православной картины мира; поиск истины, вопросы веры, духовно-нравственный кризис личности, его последующее преодоление из-за переломных событий (преимущественно страшных обстоятельств, например войны, потери близких и т. д.) и, как следствие, обращение персонажей к Богу. Православные прозаики разрабатывают как крупные, так и малые жанровые формы, чаще всего отдавая предпочтение рассказу и повести.

Статья

Вспоминаем интервью порталу «Богослов.Ru» доцента Института иностранных языков города Кобе (Япония) Тосиюки (в крещении Игоря) Симидзу.

Статья

Священник Григорий Петров, известный дореволюционный литератор и оратор, воспринимался некоторыми современниками как социалист. Одним из первых социалистом его назвал Максим Горький, который сам тяготел к социалистическим взглядам. Однако со временем менялись как взгляды самого Горького на социализм, так и его отношение к Петрову. В статье кандидата исторических наук, кандидата богословия, доцента, проректора по научно-богословской работе, доцента кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Константина Костромина прослеживается эволюция взглядов Горького на социализм в контексте его «богоискательства», а также отношений с большевиками, показана эволюция отношений Петрова с писательским сообществом. Анализ содержания книги Петрова «Евангелие как основа жизни» показал, что его трудно однозначно считать социалистом, что отразилось и на отношении к Петрову Горького. История их взаимоотношений реконструирована путем анализа сохранившейся и изданной переписки Горького с близкими и друзьями.