Искусствоведение

Статья

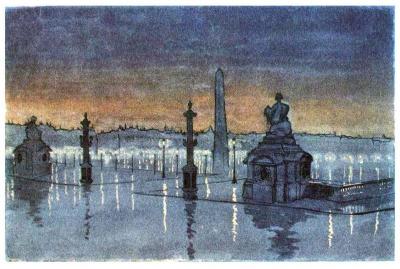

В работе доктора искусствоведения, профессора кафедры теории и истории искусства Российского государственного гуманитарного университета Борис Михайловича Соколова анализируются садовые и ландшафтные памятники Ренессанса, маньеризма и барокко, программа восприятия которых основана на моральной тематике и христианских символах. Прослежено сложение моральной топографии в саду (вилла Адриана, вилла д’Эсте в Тиволи, Версаль, Царское Село, Дезер де Ретц, Санпарей, Регалейра), описаны ансамбли двух типов: архитектурные (Каштелу Бранку, Бон Жезуш ду Монте в Браге) и ландшафтные (Бомарцо, Четинале, Эстергом, Бусаку, Кукс, Вальсанзибио). Рассмотрена идеология создания «священных гор» в предгорьях итальянских Альп как символического барьера на границе протестантских земель, показано взаимодействие сада и текста о нем (трактат Франческо де Вьери «О чудесных устройствах в Пратолино», 1587; «путь очищения» и надписи в Вальсанзибио). Поднимается вопрос о способах изучения моральных садовых программ и включения их в контекст истории идей и религиозной жизни. Работа выполнена по материалам путешествий автора и иллюстрирована его фотографиями. Переводы текстов сделаны автором.

Статья

В советском киноискусстве тема духовного была под запретом, и в новой России ее пришлось начинать почти с нуля. Статья киноведа, доцента Всероссийского государственного института кинематографии, программного директора международного кинофестиваля «Радонеж» Татьяны Викторовны Москвиной-Ященко и искусствоведа, члена отборочной комиссии международного кинофестиваля «Радонеж» Татьяны Ивановны Мальцевой рассказывает, как менялись образы священников и монахов в отечественном кино (как игровом, так и документальном) за последние 36 лет.

Статья

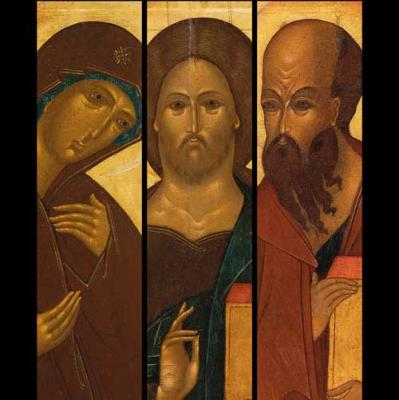

Статья кандидата педагогических наук, старшего преподавателя Новосибирской православной духовной семинарии Олеси Викторовны Кулевой посвящена развитию в русской христианской культуре двух традиций: иконописной, воспринятой от Византии, и колокольной — западной. Подвергаются анализу основные этапы синтеза данных традиций, анализируется символическое значение изображения колоколов и колоколонесущих сооружений на иконах. Анализ научных публикаций показал, что в кампанологии тема иконописного изображения колоколов очень слабо разработана и существуют только отдельные научные исследования И. В. Коновалова, О. В. Азаровой, Л. Д. Благовещенской. Отсутствие регулярных исследований по данной проблеме актуализирует некоторые вопросы, требующие решения: развитие колокольного искусства соотносительно с формированием христианской культуры, определение тенденций символического иконописного изображения колоколов. Данные проблемы рассматриваются в контексте исторических этапов становления Российского государства — домонгольского, монгольского, периода Московского государства и синодального периода.

Статья

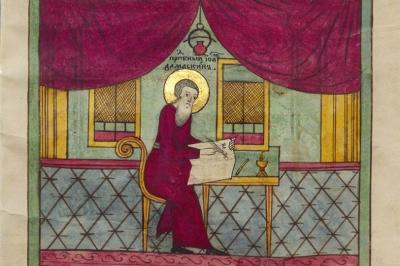

Статья доктора гуманитарных наук (PhD), магистра искусствоведения, магистра филологии (Варшава, Польша), доцента Института современных гуманитарных исследований (Москва, Россия) Дороты Вальчак посвящена такому беспрецедентному феномену русской иконописи XIX — начала XX вв., каким являлась массовая подделка древних икон с целью их последующей продажи верующим или коллекционерам. Данный промысел развивался в разных селах Владимирской губернии с XVIII столетия и изначально подразумевал наличие хорошо отлаженной системы, состоящей из иконописцев и офеней — бродячих торговцев иконами. Автором выявляются глубинные причины данного явления, описываются главные способы подделки древних икон и анализируются художественные средства, которые использовались иконописцами с целью стилизации «под старину». Устанавливается связь между старообрядческим типом благочестия и «модой на старину» с повышением спроса на «древние» иконы, а тем самим и развитием промысла «старинщиков».

Статья

В работе Владимира Коларича исследуются возможности онтологического, гносеологического и этического оправдания искусства с точки зрения христианского понимания и восприятия человека и мира. Особое внимание уделяется коммуникативному свойству искусства и произведений искусства, с помощью которого искусство и художественное творчество вовлекаются в сложную динамику отношений между Богом, человеком и миром, имеющим эсхатологическое измерение.

Статья

Заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства Московской духовной академии профессор Нина Валериевна Квливидзе — о точках соприкосновения церковного и светского искусства, о роли иконописного канона, и о том, почему человеку недостаточно любоваться прекрасным, а непременно нужно его самостоятельно создавать

Статья

Что читать в поезде, чем впечатляют уютные маленькие театры Минска, о чем говорить за обедом с выпускниками консерватории, зачем приглашать пианиста на свадьбу, почему потрясают католические соборы европейских столиц и должно ли искусство приводить к Богу? Вспоминаем беседу со священником Алексием Котельниковым.

Статья

Какое место культура занимает в христианском мировоззрении? Как отличить языческий подход к культурной деятельности человека от подхода библейского? Вспоминаем статью члена Редакционного совета портала «Богослов.Ru» Аркадия Марковича Малера.

Статья

В статье магистранта 1-го курса Сретенской духовной академии Максима Вячеславовича Талимончука рассмотрено понимание проблемы свободы Ф. М. Достоевским, отразившееся в его произведениях «Преступление и наказание» и «Бесы». Дан богословский анализ антропологического подхода писателя к разрешению проблемы своеволия и нравственного выбора. Также предпринята попытка проанализировать духовные воззрения автора по данному вопросу с точки зрения православного вероучения и православной антропологии.

Статья

Наряду с проповедями свт. Иоанна Златоуста, которые предлагают бесценные сведения из истории Евхаристии в IV в. в Константинополе, архитектурное пространство совершения богослужения является одним из важнейших источников для реконструкции Литургии Нового Рима в доюстиниановский период. Статья кандидата богословия, доцента кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Виталия Грищука посвящена вопросу исследования планировки и архитектурных форм Великой церкви Константинополя в период с IV–V вв., то есть до того времени, когда на месте феодосиевского храма император Юстиниан воздвиг великолепный собор Святой Софии, ставший эталоном церковной архитектуры для всего православного Востока. Именно в Великой церкви в IV в. совершал Евхаристию свт. Иоанн Златоуст, именно в этом храме формировалась Литургия, которая позже стала образцом богослужения для всей Православной Церкви.

Статья

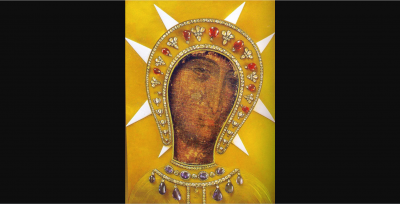

Вспоминаем публикацию доктора исторических наук Михаила Витальевича Шкаровского, которая повествует о судьбе Филермской иконы Божией Матери, написанной по преданию евангелистом Лукой и освященной благословением Самой Пресвятой Богородицы. Этот образ более ста лет находился на Русской земле и принадлежал в этот период Российскому Царственному Дому.

Статья

1 октября (18 сентября по церковному календарю) исполнилось 135 лет со дня возвращения чудотворной Старорусской иконы Божией Матери из Тихвинского Успенского монастыря в Старую Руссу. Вспоминаем статью Максима Антипова.

Статья

Статья старшего преподавателя кафедры истории и теории церковного искусства Московской духовной академии, старшего научного сотрудника Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Евгении Юрьевны Суворовой посвящена одной из актуальных проблем — иконографическому, культурному и богословскому развитию догмата о непорочном зачатии Девы Марии в западноевропейской культуре. Автор статьи поднимает и изучает вопрос о происхождении и развитии иконографии Девы Марии «Tota Pulchra» и «Tota Pulchra с символами литании» в XV–XVII вв. в культуре Европы. Сначала подробно описывается иконографический памятник «Часослов Девы Марии» и его гравюра «Tota Pulchra», получившая широкое распространение во фламандской и испанской живописи с XVI в., а затем дается описание символических изображений, сопровождавших образ «Tota Pulchra».