Отечественная история

Статья

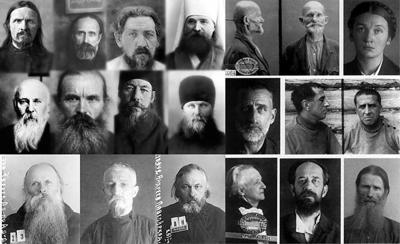

Эпоха гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ в. насчитывает несколько волн репрессий против духовенства и мирян, следовавших одна за другой. Наиболее масштабной и ожесточенной оказалась та из них, которая была связана с Большим террором 1937–1938 гг., начавшимся после выхода приказа наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова № 00447 от 30 июля 1937 г. Согласно этому документу, репрессиям подлежали «наиболее активные антисоветские элементы», в том числе из «церковников». К приказу прилагались лимиты на репрессируемых по каждой области. Публикация кандидата исторических наук, клирика Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших протоиерея Валерия Лавринова представляет документы (протоколы допросов, обвинительное заключение, приговор и акт о приведении его в исполнение) из следственного дела 1937 г., главным обвиняемым по которому был один из лидеров Высшего церковного совета (григорианского раскола) — митрополит Свердловский и Челябинский Петр (Холмогорцев). Хотя материалы дела в отношении обвинительной части были почти полностью сфабрикованы следствием, они представляют немалый интерес для исследователей истории Церкви на Урале.

Статья

В условиях раннего Русского Средневековья одним из важнейших условий включения духовенства в городскую и сельскую среду было участие пастырей в различных праздниках и пирах, устраиваемых миром (общиной). Культура и традиции подобных торжеств были таковы, что служили соблазном как для их участников, так и для их свидетелей. В статье доктора исторических наук, профессора кафедры истории Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, профессора кафедры исторических наук и архивоведения Московского государственного лингвистического университета Павла Ивановича Гайденко предпринята попытка проанализировать комплекс рекомендаций, данных киевским митрополитом черноризцу Иакову относительно присутствия священнослужителей и христиан в целом на подобных празднествах, а также относительно совместного вкушения пищи с иноверцами. Очевидно, что бытовавшие на Руси застольные традиции, воспринимавшиеся даже духовенством в качестве своего рода естественной нормы, вступали в острое противоречие с церковными канонами и византийскими практиками.

Статья

В статье Ксении Кирилловны Табачник рассмотрен феномен «Комсомольской пасхи» и «Комсомольского рождества» — мероприятий антирелигиозной кампании начала 1920-х гг. Опираясь на научную литературу и документы Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, автор рассматривает опыт организации и проведения обоих антирелигиозных торжеств. Значительное внимание уделено выявлению смысла кампании по внедрению празднования «Комсомольской пасхи» и «Комсомольского рождества» в круг обрядности российского общества. Предпринимается попытка раскрыть основные причины, по которым данные антирелигиозные торжества так и не утвердились в быту.

Статья

Отличительными особенностями истории Русской Церкви в советский период были ожесточенные гонения со стороны безбожных властей и мужественное стояние за Веру Христову сонма новомучеников и исповедников. Изучение и осмысление их подвига представляется очень актуальным. Цель статьи доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского заключается в выявлении проблем, которые мешают в настоящее время прославлению в лике святых новомучеников Русской Православной Церкви. В этой связи важным представляется: определение количества репрессированных за Веру в СССР, поиск мест их захоронений, постепенное признание Московским Патриархатом канонизации новомучеников, проведенной Русской Православной Церкви за границей, устранение затруднений с канонизацией представителей «правой церковной оппозиции», но прежде всего ликвидация ограничения доступа и копирования архивно-следственных дел, имеющих 70‐летний срок давности. При этом, несмотря на существующие трудности и проблемы, канонизация новомучеников Русской Православной Церкви продолжается.

Статья

Частью антирелигиозной политики советской власти была кощунственная кампания по вскрытию мощей. К 1920 г. по стране в целом произвели 58 вскрытий мощей. Вспоминаем доклад доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Витальевича Шкаровского, который, опираясь на исторические документы, рассказывает о вскрытии мощей преподобного Александа Свирского, святителя Иоасафа Белгородского, праведного Иоанна Кронштадтского, благоверного княза Александра Невского. Доклад прочитан на Международной историко-богословской конференции «Покровские чтения в Брюсселе-2017» — «Русская Православная Церковь, сто лет после падения империи 1917-2017 гг.».

Статья

Статья доктора гуманитарных наук (PhD), магистра искусствоведения, магистра филологии (Варшава, Польша), доцента Института современных гуманитарных исследований (Москва, Россия) Дороты Вальчак посвящена такому беспрецедентному феномену русской иконописи XIX — начала XX вв., каким являлась массовая подделка древних икон с целью их последующей продажи верующим или коллекционерам. Данный промысел развивался в разных селах Владимирской губернии с XVIII столетия и изначально подразумевал наличие хорошо отлаженной системы, состоящей из иконописцев и офеней — бродячих торговцев иконами. Автором выявляются глубинные причины данного явления, описываются главные способы подделки древних икон и анализируются художественные средства, которые использовались иконописцами с целью стилизации «под старину». Устанавливается связь между старообрядческим типом благочестия и «модой на старину» с повышением спроса на «древние» иконы, а тем самим и развитием промысла «старинщиков».

Статья

В статье кандидата исторических наук, доцента кафедры новой и новейшей истории Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Светланы Валерьевны Григорьевой рассматривается история создания Русских духовных миссий в Абиссинии во второй половине XIX — начале ХХ в. По мнению ряда представителей правящей элиты и Русской Православной Церкви, именно церковные контакты в условиях обострения борьбы за Африканский континент могли стать базой и прикрытием для развития официальных дипломатических отношений между Эфиопской и Российской империями, заинтересованными в получении военно-морской базы или порта на берегу стратегически важного Красного моря. Институт духовных миссий к этому времени стал важным инструментом «мягкой силы» в деле знакомства зарубежной общественности с Русским миром, достижениями российской культуры и цивилизации. Идея создания Русской духовной миссии в Абиссинии принадлежала архимандриту (позже епископу) Порфирию (К. А. Успенскому), который был инициатором организации и главой подобной структуры в Иерусалиме (1847–1853) и понимал важность установления русско-эфиопских связей. Обострение ситуации на Ближнем Востоке в 1850 гг. и начавшаяся Крымская война не позволили Порфирию осуществить задуманное. Его планы с разной степенью успешности попытались реализовать позднее архимандриты Паисий (В. Ф. Балабанов) в 1888–1889 гг., Ефрем (М. М. Цветаев) в 1894–1895 гг., иеромонах Антоний (А. К. Булатович) в 1911 г. В работе осуществлен анализ этих попыток и их результатов.

Статья

В статье кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Галины Серафимовны Баранковой на материале памятников древнеславянской и древнерусской книжности рассматриваются принципы конкретно-исторического, дидактического и аллегорико-символического толкования города и действующего в нем князя, его слуг и жителей. Источниками являются «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Послание князю Владимиру Мономаху о посте и воздержании чувств» киевского митрополита Никифора, произведения свт. Кирилла Туровского, «Слово» Даниила Заточника и «Пчела». Отмечается, что строение града в представлении древнерусских книжников ассоциировалось не только со строением человеческого тела, но и с моделью княжеской власти. Образно-символическая трактовка града характеризует красоту города и упорядоченность его княжеской власти как аналог созданного Богом мира, тогда как другая тенденция, аллегорико-антропологическая, связана с антропологическим толкованием города: град как состав человеческого тела, ум — князь, управляющий телом, его подданные — органы чувств.

Статья

Любой обзор отечественной библиографии, относящейся к той или иной области знаний, следует начинать с задания временных и пространственных границ, определяющих начало и, возможно, конец деятельности в этой самой области, а также ее ареал, в первую очередь лингвистический, а затем и географический. Это относится к научным дисциплинам, различным направлениям литературы и искусства, прикладным видам деятельности, персоналиям и прочему. Но когда речь заходит о церковной библиографии в России, предметом исследования и обработки которой является, собственно, христианская письменность, то нам приходится говорить о полном совпадении ее «временнόго начала» с началом христианской культуры в географических границах, соответствующих прежним пределам Российской империи. И если мы касаемся церковной библиографии церковнославянской, русской, украинской, белорусской книги, то географические границы нашего предмета уже включают в себя за счет «великого рассеяния XX в.» практически любую населенную территорию пяти континентов.

Статья

Статья доктора философских наук, профессора, проректора по учебной работе, заведующего кафедрой библеистики и богословия Оренбургской духовной семинарии Марины Николаевны Ефименко посвящена истории ислама в Оренбургской губернии. Обосновывая выбор методологических приемов исследования, автор опирается на теорию «Новой имперской истории» и рассматривает методологические возможности концепции «аккультурации» как одного из современных и перспективных направлений отечественной исторической науки, позволяющего изучать характер формирования инокультур и механизмы их интеграции в социально-политическое и культурное пространство Российской империи. Автор доказывает, что ислам способствовал формированию инокультурной социальной общности по отношению к ведущей православной культуре Российской империи как части коренного населения Южного Урала, так и этносов, которые осваивали оренбургские степи в ходе колонизации края. Особенное внимание уделено взаимодействию татарского и казахского этносов как народов одного вероисповедания, но обладающих разными формами социальной интеграции в российское государственное пространство.

Статья

Вспоминаем доклад Ивана Евгеньевича Кожевникова на III Научно-практической конференции «Уржум Православный», посвященной 425-летию православия на Уржумской земле и 90-летию открытия в Уржуме викарной архиерейской кафедры.

Статья

В настоящей статье рассматривается тяжелое положение Армянской Церкви в XVII в., в период господства в Закавказье Османской Турции и Сефевидского Ирана, поиск армянскими иерархами путей освобождения страны и Церкви, начало русско-армянских межконфессиональных отношений, переписки и посольства в Московское государство в XVII в. в надежде на его помощь. Материалом для исследования является русская и армянская литература XVII в. (а также и грузинские, персидские и европейские источники), в том числе некоторые дела Посольского приказа и другие архивные документы (РГАДА. Ф. 100. Сношения России с Арменией и др.), высочайше жалованные грамоты, послания и переписка иерархов Армянской Церкви и светских деятелей (князей, купцов и т. д.) с российским правительством и др. В ходе изучения данных письменных источников выявлено, что вероучение Армянской Церкви на Руси по-прежнему оценивается в основном как «еретическое». Однако, несмотря на разногласия в церковном догматическом учении, в XVII в. происходит увеличение русско-армянских контактов, углубление торгово-экономических, политических, культурных и конфессиональных связей и взаимоотношений.

Статья

О низовых инициативах «мучениколюбцев» и богословском осмыслении памяти беседуем с Игорем Владимировичем Гарькавым — директором Мемориального центра «Бутово». Беседа состоялась в дни Рождественских чтений, в рамках которых Мемориальный центр провел семинар, посвященный методологии сохранения памяти новомучеников.