Церковное право

Статья

Статья кандидата богословия, кандидата юридических наук, доцента кафедры богословских и церковно-исторических дисциплин Смоленской православной духовной семинарии священника Владислава Багана анализирует систему церковного права в рамках канонического наследия именитого дореволюционного исследователя Николая Семеновича Суворова (1848–1909 гг.). Будучи заслуженным профессором церковного права Императорского Московского университета, Н. С. Суворов считается одним из основоположников церковно-правовой науки в Российской империи. Апогей научно-исследовательской деятельности ученого относится к последней четверти XIX столетия. Это время безусловно ассоциируется с расцветом отечественной науки церковного права. Суворовское учебное пособие «Курс церковного права» многократно переиздавалось, а его историко-канонические монографии оценивались духовно-академическим сообществом на уровне ведущих западноевропейских аналогов. За авторством Н. С. Суворова — мириады печатных трудов, среди которых десятки монографий и учебных пособий, сотни специализированных статей и рецензий в области церковного права. Автор статьи попытался систематически отразить церковно-канонические взгляды Н. С. Суворова.

Статья

Одно из канонических правил, данных митрополитом Иоанном в отношении монашествующих, проживавших вне стен монастырей, предельно категорично рекомендовало мниху Иакову отказывать таковым инокам в причастии. Высказывая данный запрет, киевский первоиерарх ссылался на 4-е правило IV Вселенского (Халкидонского) Собора. Между тем вводившаяся первосвятителем норма не вполне соответствовала названному правилу и по форме, и по духу. Данное обстоятельство позволяет допустить, что, вводя названную норму, архиерей стремился не столько решить вопрос монашеской дисциплины в отношении странствующих чернецов и иноков, проживавших вне стен обителей, сколько не допустить создания новых монастырей без святительского благословения. Очевидно, что применение церковных норм на Руси было существенно ограничено, что вынуждало русских иерархов прибегать к своего рода «каноническому творчеству».

Статья

В статье кандидата юридических наук, доцента, проректора по учебной работе Томской духовной семинарии, доцента кафедры правовых дисциплин Томского государственного педагогического университета, докторанта Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. равноапостольных Кирилла и Мефодия священника Виталия Коллантая описывает свойство доказательств церковного судебного процесса, которое является одним из основных элементов всей системы доказывания. Свойство допустимости в различных правовых семьях трактуется по-разному, но это не влияет на его основную направленность, которая заключается в установлении фактического соответствия доказательства нормам действующего законодательства или существующим канонам Церкви. На основании анализа судебных дел ряда епархий Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) сделан вывод о дифференциации критериев допустимости доказательств. С помощью сравнительно-юридического метода проведено их сопоставление с критериями допустимости доказательств в уголовном и гражданском процессе России. Автором обосновано применение правила «о плодах отравленного дерева» (присущего английскому common law) в современном церковном судебном процессе. Предложено внести изменения в Положение «О церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)» путем включения статьи 13.1, отражающей суть правила «о плодах отравленного дерева» в применении к церковному судебному процессу.

Статья

Царствование императора Николая II было ознаменовано попытками проведения реформ, направленных на стабилизацию политической и социально-экономической обстановки в стране. Им также были сделаны попытки внесения изменений в сферу церковного устройства. Однако деятельность по внутренней реорганизации страны не принесла желаемых результатов. Что явилось причиной провала: ошибки или стечение обстоятельств? Вспоминаем статью доктора исторических наук, профессора Ивановского филиала НОУ ВПО «Институт управления» Алексея Александровича Федотова.

Статья

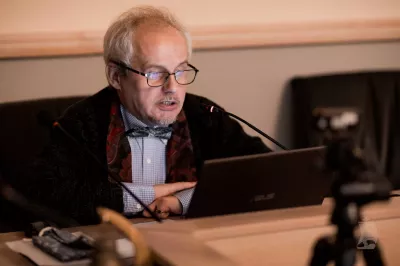

Что такое церковное первенство и каким оно бывает? Чем отличаются восточый и западный подходы к проблеме первенства? Где источник власти в Церкви? Можно ли сегодня жить по канонам, если многие из них устарели? На вопросы портала «Богослов.Ru» ответил ведущий научный сотрудник секции Общих проблем экклезиологии Лаборатории исследований церковных институций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Сектора источниковедения истории Древней Руси Института российской истории РАН Кирилл Александрович Максимович. Беседа состоялась в кулуарах Всероссийской Покровской научно-богословской конференции в Московской духовной академии.

Статья

Публикуем доклад доктора богословия, почетного профессора Московской духовной академии протоиерея Владислава Цыпина, прочитанный на Всероссийской Покровской конференции МДА в 2023 году.

Статья

Систему наказаний в древнерусском праве нельзя считать детально разработанной. Исследователи выделяют виды наказаний, которые не встречаются в памятниках права, однако, очевидно, применялись на практике. Наказания можно с некоторой долей условности разделить на судебные и внесудебные. Однако наказать может и Бог, причем как в этой жизни, так и на Страшном суде. Статья кандидата исторических наук, кандидата богословия, проректора по научно-богословской работе, доцента кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Константина Костромина посвящена проблеме «соперничества» земного и небесного суда в представлениях людей домонгольской Руси. В ней решен вопрос о применимости принципа non bis in idem в рамках поставленной проблемы, а также рассмотрены ключевые сюжеты из Повести временных лет и Киево-Печерского патерика, анализ которых позволяет выделить вопросы, решавшиеся земным судом, и те, наказание за которые современники видели в бедствиях, постигавших общество и отдельных людей.

Статья

Статья доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии Андрея Юрьевича Митрофанова является откликом на статью Ю. В. Оспенникова «Актуальные проблемы изучения церковного права (промежуточные итоги работы Барсовского общества)» и посвящена проблеме женского священства и женской императорской власти в средневековой Византии и в Российской империи XVIII в. Автор приходит к выводу о том, что идея женского священства была реализована в контексте идеологии императора Константина Великого, провозгласившего себя епископом внешних дел Церкви, и российской императрицей Екатериной Великой. Манифестацией этой идеологии стала коронация Екатерины, которая была введена в алтарь и причастилась по чину священнослужителей.

Статья

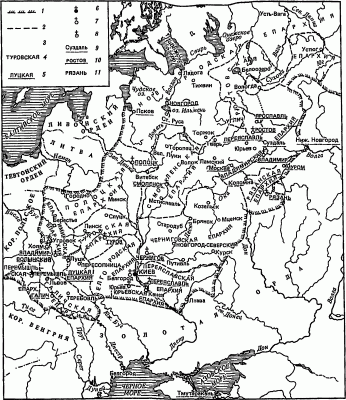

При том, что проблема епархиального управления на Руси хорошо изучена и опирается на значительный пласт исследований, многое из того, что принято считать в современном нарративе в качестве устоявшейся точки зрения, вызывает если и не возражения, то по крайней мере вопросы. К числу таких дискуссионных представлений должна быть отнесена проблема термина «епископия». Основанием для рассмотрения, а, возможно, и пересмотра укоренившихся в литературе терминов служат сообщения летописей. Сообщая о тех или иных епископских центрах, древнерусские книжники называют их не иначе как «епископии». В историографии же принято называть таковые «епархиями», рассматривая термин «епископия» в качестве синонима «епархии». Между тем византийская система права различала эти категории, поскольку каждая из них отражала различные формы епископского управления в империи. Данное обстоятельство дает основание полагать, что, употребляя термин «епископия», древнерусский книжник оперировал им как общепринятым в современной ему церковной среде.

Статья

В статье кандидата богословия, профессора кафедры филологии Московской духовной академии, заведующего аспирантурой игумена Дионисия (Шлёнова) рассматривается вопрос о допустимости первенствующего лица в земной Церкви. Исходя из представлений об иерархии, первенствующее лицо как первоиерарх Церкви, первой по диптихам, кажется не только допустимым, но и необходимым. Исторически Константинопольский патриарх (после Халкидонского собора 451 г. особенно) обладал первенством чести на Востоке, но не первенством чести и власти, которое, особенно после отпадения Рима в 1054 г., стало считаться недопустимым. Пользуясь отдельными прецедентами проявления первенства чести и власти со стороны Константинопольского патриарха, его сторонники пытаются обосновать справедливость экстерриториального решения по созданию Православной Церкви Украины, ставшего по сути причиной раскола среди Православных Церквей. Как известно, Русская Православная Церковь категорически не согласилась с таким подходом. Насколько обосновано ее решение, видно из обзора представлений о главе (κεφαλή) Церкви в библейской и патристической традиции.

Статья

Церковные области, созданные в Русской Православной Церкви в 1928 и 1934 годах, долго не просуществовали, а потому не оказали заметного влияния на церковную жизнь. Однако идея окружного объединения нескольких епархий не была позабыта. С появлением благоприятных условий она получила новое развитие уже в наши дни в проекте создания митрополичьих округов и митрополий. Целью предлагаемого читателю текста небольшого исследования, завершающего трилогию статей автора на тему церковных округов, является сопоставление статуса, полномочий органов управления митрополичьих округов и митрополий, в том числе применительно к опыту конструирования региональных церковных центров столетней давности. Для достижения цели используется метод сравнительного исторического и церковно-правового анализа.

Статья

Статья профессора Московской духовной академии, заведующего аспирантурой игумена Дионисия (Шлёнова) посвящена истории возникновения и употребления термина «иерархия» в византийской традиции. Автор показывает, что первоначально он применялся по отношению к небесным чинам, а затем стал обозначать и церковные. Помимо канонического объективного аспекта иерархии, существует аксиологический аспект: чем выше ступень иерархической лестницы, тем большей святостью должен обладать стоящий на ней. В византийской традиции никогда не называли патриарха Константинопольского более высоким иерархически по сравнению с прочими. Главный иерарх, или архиерей, — Христос Спаситель. В поздневизантийском богословии второе место после Него — особое и исключительное — могла занимать Божия Матерь и никто иной.

Статья

Епископ Крушевацкий Давид (Сербская Православная Церковь) долгие годы преподавал предмет «Этика с аскетикой» на богословском факультете Белградского университета, участвовал в миссии Сербской Церкви во Франции. С 2011 года — епископ города Крушевац. Он пишет о многих наболевших аспектах сербской и общеправославной действительности, самые трагичные из которых – потеря Косова и Метохии и сокращение численности сербского народа. Владыка рассуждает также о церковной позиции Константинопольского патриархата, касается темы соблазна либерального богословия.