Философия

Статья

Возможно ли в рамках трансценденталистской гносеологии говорить о познаваемости и познании метафизической реальности, каким-то образом именовать Бога и артикулировать Его свойства? В статье доктора теологии (ThD), профессора и проректора по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Евгения Анатольевича Пилипенко анализируются методологические и концептуальные усилия наиболее ярких представителей т. н. трансцендентального томизма — философско-теологического направления католической мысли XX века — положительно разрешить эти вопросы в дискуссионном диалоге с кантианством и экзистенциально-феноменологическими формами современного философствования. Вначале автор кратко освещает общие принципы трансцендентального подхода, сосредоточенного прежде всего на априорных условиях мышления субъекта и на спонтанной интенциональной активности его сознания. Одновременно рассматривается возможность оправданного выстраивания на этих началах теологического дискурса, хотя и обозначается проблематичность его аффилиации с классическим томизмом.

Статья

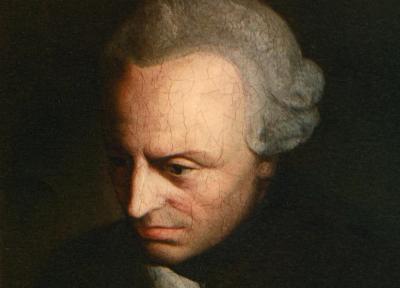

В год 300-летия Иммануила Канта говорим о великом немецком философе и его наследии с проректором по научно-богословской работе Московской духовной академии протоиереем Александром Задорновым. Как житель Кёнигсберга повлиял на русскую мысль и почему это влияние меньше, чем могло бы быть? За что его критиковали отечественные философы «Серебряного века»? Какие неортодоксальные идеи были у лютеранина Канта и возможна ли вообще христианская философия? Ответы на эти и другие вопросы — в восьмом подкасте портала «Богослов.Ru».

Статья

Цель исследования – рассмотреть проблематику греховности и спасения в религиозно-философской концепции представителя первой волны русской эмиграции XX в. Авраама Позова. В статье аспиранта Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Александра Викторовича Зеленова анализируется интерпретация концепции греха А. Позова, истоки и виды греховности. Внимание уделено путям спасения человека, которые были сформулированы А. Позовым. Научная новизна заключается в раскрытии до этого момента практически неисследованного аспекта религиозно-философского наследия А. Позова. В результате была представлена целостная мировоззренческая картина решения проблематики греха и спасения, что позволило определить место А. Позова в отечественной религиозно-философской мысли XX в. Определено, что синтез, в качестве основы методологии А. Позова, соединил значительный объем мнений в вопросах греховности и спасения. При этом в соотношении телесного, душевного и духовного уровней определяется, что спасение может быть найдено только в теле.

Статья

В статье аспиранта кафедры богословских дисциплин Сретенской духовной академии священника Димитрия Дегтярёва рассматривается использование термина «безбожник» (ἄθεος) в апологетическом трактате «Евангельское приуготовление» по отношению к эллинской философии и ее представителям. В трактате этот термин применяется не только по отношению к эллинской философии, но и к языческой религии в целом. Обвиняя эллинских языческих философов-материалистов в безбожии и характеризуя эллинскую философию как нечестивое и «безбожное суеверие», Евсевий использует данный термин преимущественно в значении незнания истинного и единого Бога. Противопоставляя материализму и языческому многобожию веру в единого Бога таких авторитетных для эллинского языческого общества мыслителей, как Платон и Сократ, кесарийский епископ обращает внимание на то, что христиане подобным же образом верят в единого Бога.

Статья

Идея Провидения была одной из основных как в античной философии, так и в раннехристианском богословии. Представители периода апологетики христианизировали соответствующее понятие античных философов (πρόνοια) и включили его в свои богословские построения. Статья ассистента кафедры теологии Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, аспиранта Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Арсения Анатольевича Бирюкова посвящена теме учения о Промысле христианского мыслителя Немесия Эмесского (IV–V века). Это учение изложено в трактате «О природе человека». Рассмотрена критика представлений античных философских школ о фатуме, сформулированы собственные представления Немесия. Автором сделан вывод о преемственности учения Немесия христианской панентеистической парадигме, формировавшейся в I–III веках. Показана преемственность соответствующих воззрений в восточнохристианской святоотеческой письменности и русской религиозно-философской традиции.

Статья

Статья содержит аналитический обзор статей по историософии, то есть осмыслению исторического процесса, вышедших в научно-богословских журналах на русском языке во втором полугодии 2023 г. Материалом для анализа стали статьи, опубликованные на официальных сайтах научно-богословских периодических изданий. В рамках этого направления исследований авторы разрабатывали темы о роли идеи богоизбранности Русской земли в формировании государственности и выстраивании внешнеполитических отношений, о соотношении конфессионального и «национального» элементов в идентичности жителей Русского государства XVI века, о специфике русской народной религиозности и влиянии на нее дохристианских мировоззренческих представлений, о нарративе о восстановлении монархии в России в контексте эсхатологического дискурса, о возможности православия быть национальной идеей современного российского общества, о мифологическом восприятии прошлого и вызванном им противоречии между научно-исторической картиной и взглядами создателей исторических мифов, а также о теологическом историзме.

Статья

В статье магистра филологии, магистра теологии, преподавателя кафедры филологии Московской духовной академии, преподавателя кафедры древних языков и древнехристианской письменности Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Романа Сергеевича Соловьёва прослеживается история деления платонической традиции на средний и новый платонизм, а также возникновение и бытование термина «неоплатонизм». Полезное в свое время разделение платонизма на периоды древней академии, среднего и нового платонизма в настоящее время мешает составлению достоверной исторической картины, поскольку оно на поверку оказывается совсем не строгим в отношении таких авторов, как Лонгин, Халкидий, Нумений, Амелий и Порфирий, а также создает впечатление о замкнутости означенных периодов как в диахроническом, так и в синхроническом измерении. Термин «неоплатонизм» в немецкой историографии был введен И. Я. Брукером и изначально давал резко негативную оценку анализируемому периоду. Неприязнь к специфическому типу философствования заставила учеников Брукера четко разграничивать первоначальный платонизм и последующие «искажения». Анализ употребления термина у Брукера показывает его ангажированный характер, искажающий репрезентацию позднего платонизма и создающий штамп, согласно которому терминологический разрыв представляет собой действительный перелом в позднеантичном платонизме.

Статья

В этом году исполняется 500 лет, как насельник псковского Елеазарова монастыря монах Филофей высказал идею «Москва — Третий Рим». В статье кандидата исторических наук, специалиста по истории Церкви и исторической хронологии Павла Владимировича Кузенкова рассказывается, как эта «формула» прошла путь от эсхатологической концепции, предполагавшей огромную нравственную ответственность русского государя в преддверии конца времён, до расхожего политического мифа.

Статья

Поставленный Тертуллианом во II веке вопрос, что может быть общего между Афинами и Иерусалимом, в приложении к нашему времени может звучать так: что может быть общего между Силиконовой долиной и Иерусалимом? В данном случае Силиконовая долина — символ современной технотронной цивилизации. Доктор философских наук, доцент по кафедре библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры современных аксиологических проблем и религиозной мысли Российского государственного социального университета Розалия Моисеевна Рупова строит аналогию, основанную на том, что очевидная вначале несовместимость эллинской культуры с христианским Благовестием затем обернулась вовлечением интеллектуальных форм Античности в формирование догматического учения Церкви. В русле аналогии с этим синтезом рассматриваются имевшие место в истории науки альтернативные проекты, составлявшие противовес секулярным подходам естествознания Нового времени. В заключение делается вывод о необходимости перенести фокус внимания в этой проблематике с научной теории на человека, её творца, в руках которого ключевые ориентиры цивилизации, служит ли он идолу прогресса, или нацелен на идеал преображения.

Статья

Предмет работы представляет собой критическое исследование одного из фундаментальных понятий православного богословия Нового времени — «неопатристического синтеза». Отталкиваясь от работ современных исследователей богословия отца Георгия Флоровского, которые видят в неопатристическом синтезе гегелевскую (и якобы православную) концепцию историзации философии, автор стремится герменевтически подробно исследовать истинность взглядов упомянутых ученых, прежде всего по источникам у Флоровского. Наконец, делается попытка ответить на вопрос о правильном понимании Предания, а также попытка проследить хотя бы пунктирно новый путь православного богословия.