Покаянный смысл повести Ильи Сургучева «Детство императора Николая II»

Повесть Ильи Сургучева написана от лица мальчика, который по стечению обстоятельств воспитывался вместе с маленьким Николаем Александровичем в Аничковом дворце. Видя в повести ценный исторический материал, автор данной статьи знакомит читателей портала с живыми и яркими деталями детства последнего российского императора, рассказывает о его окружении и формировании характера. Статья приурочена к 150-летию со дня рождения Царя-мученика, а также к годовщине мученической кончины Царской cемьи.

Статья

Вместо предисловия

Мне представляется уместным начать с рассказа о том, что сам я долгое время относился к Императору Николаю II традиционным для советской интеллигенции образом: пренебрежительно. Обращение в веру в сознательном возрасте ничего в этом плане не изменило. Потребовалась «целая история», чтобы – за несколько лет до канонизации Царской Семьи – со мной произошла настоящая «перемена сознания» в отношении к Царской Чете, явившаяся словно вторым для меня обращением. Как и полагается неофиту, я стал пытаться обращать и друзей «в свою веру». Собственно, попытка была лишь одна, и я хотел бы о ней рассказать.

Был у меня хороший знакомый, с которым мы много общались в начале 2000-х годов, – литератор, удивительного дара поэт NN. Перефразируя известное изречение Белинского, он мог бы воскликнуть: «Любите ли вы русскую литературу так, как я ее люблю?» Так что, прочитав повесть Ильи Сургучева «Детство Императора Николая II», я, естественно, подумал: «Надо познакомить с ней NN». Мне искренне хотелось поделиться, ведь имя Сургучева вовсе «не на слуху», а проза его такова. что русской литературы не посрамляет. Но была и мысль, что повесть, конечно же, заразит NN любовью к Романовым. Однако при возвращении книги мой друг заметил: «Да, талантливая проза. Все же знаешь, что чувствуется? Раболепие». «Да ты что?! – воскликнул я. – Покажи мне хоть одно место!» «Ну есть, есть...» По ложной честности, решил я проверить справедливость высказанного замечания и вскоре заново пролистал всю повесть. В чем здесь можно было увидеть раболепие?! Впрочем, мне не составило труда догадаться, что дело не в повести, а в традиционных воззрениях NN. Я сказал сам себе: «Ты с огромным трудом и совсем не сразу, но лишь с Божией помощью преодолел в душе унаследованный, въевшийся антимонархический настрой». Я напомнил себе, как буквально на каждую добрую мысль о Николае II набрасывался оскаленный «мысленный волк»: «Ты что? Монархистом решил заделаться? Ты против свободы?» и так далее в том же духе. Что же было мне ждать от человека, остававшегося в той же, хорошо мне знакомой, сфере представлений? Тут никакая гениальная проза не могла ничего изменить. «Хороший семьянин, ничтожный царь, доведший страну до катастрофы, впрочем, в заточении проявивший себя достойно и достойно принявший страшный конец. Церковь правильно сделала, что прославила его как страстотерпца, но никоим образом не как царя» – дальше по кругу… Разве я не знал, что так думают в большинстве наши православные интеллигенты? Разве я не встречался с их безразличием к царской теме, с активной готовностью держаться стародавних клише? В итоге я напомнил себе лишний раз, что должен спокойно и мирно относиться к тем взглядам, на которых и сам был воспитан, и, ожегшись, оставить всякие попытки обращать друзей в монархизм.

Был у меня хороший знакомый, с которым мы много общались в начале 2000-х годов, – литератор, удивительного дара поэт NN. Перефразируя известное изречение Белинского, он мог бы воскликнуть: «Любите ли вы русскую литературу так, как я ее люблю?» Так что, прочитав повесть Ильи Сургучева «Детство Императора Николая II», я, естественно, подумал: «Надо познакомить с ней NN». Мне искренне хотелось поделиться, ведь имя Сургучева вовсе «не на слуху», а проза его такова. что русской литературы не посрамляет. Но была и мысль, что повесть, конечно же, заразит NN любовью к Романовым. Однако при возвращении книги мой друг заметил: «Да, талантливая проза. Все же знаешь, что чувствуется? Раболепие». «Да ты что?! – воскликнул я. – Покажи мне хоть одно место!» «Ну есть, есть...» По ложной честности, решил я проверить справедливость высказанного замечания и вскоре заново пролистал всю повесть. В чем здесь можно было увидеть раболепие?! Впрочем, мне не составило труда догадаться, что дело не в повести, а в традиционных воззрениях NN. Я сказал сам себе: «Ты с огромным трудом и совсем не сразу, но лишь с Божией помощью преодолел в душе унаследованный, въевшийся антимонархический настрой». Я напомнил себе, как буквально на каждую добрую мысль о Николае II набрасывался оскаленный «мысленный волк»: «Ты что? Монархистом решил заделаться? Ты против свободы?» и так далее в том же духе. Что же было мне ждать от человека, остававшегося в той же, хорошо мне знакомой, сфере представлений? Тут никакая гениальная проза не могла ничего изменить. «Хороший семьянин, ничтожный царь, доведший страну до катастрофы, впрочем, в заточении проявивший себя достойно и достойно принявший страшный конец. Церковь правильно сделала, что прославила его как страстотерпца, но никоим образом не как царя» – дальше по кругу… Разве я не знал, что так думают в большинстве наши православные интеллигенты? Разве я не встречался с их безразличием к царской теме, с активной готовностью держаться стародавних клише? В итоге я напомнил себе лишний раз, что должен спокойно и мирно относиться к тем взглядам, на которых и сам был воспитан, и, ожегшись, оставить всякие попытки обращать друзей в монархизм.Что же хотелось сказать мне «вместо предисловия»? Обозначить адресата предлагаемых читателю размышлений. Им не может быть человек, равнодушный к Царской Семье, тем более – сберегающий в душе клевету столетней давности. Стоит также иметь в виду, что я предполагаю знакомство читателя с повестью, о которой речь, иначе было бы слишком сложно.

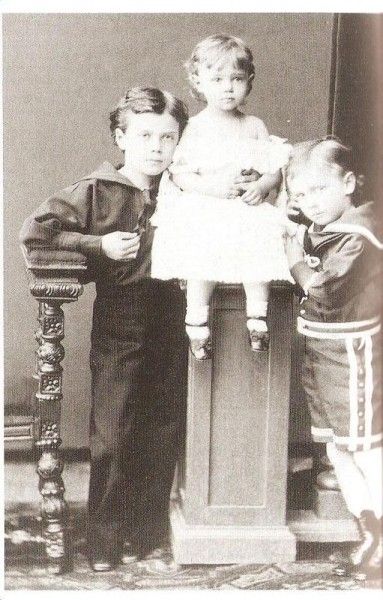

Великий Князь Николай Александрович, 1875 г.

Загадка, но другая

Как вы помните, главным событием повести является случай, описанный в главе под названием «Ссора». Великий Князь Николай Александрович (будущий царь Николай II, а пока что Ники) отомстил совоспитаннику Володе Олленгрэну за полученные от оного в предыдущий день побои, а именно – устроил во дворе Аничкова дворца, на катке, «волчью яму», в которую Володя и угодил. Приобщение читателя к этой истории осуществляется автором очень своеобразно. Еще не зная, в чем состояло дело, мы обнаруживаем, что Государь Николай II помнил тот случай всю свою жизнь. Тут стоит заметить, как необычно построение повести. Первые четыре главы – «Домик в Коломне», «Из 1001 ночи», «Аничков дворец» и «Первое знакомство» – сообщают последовательно удивительную историю бедной вдовы, ставшей первой учительницей старшего сына Наследника Престола. Но как только ее сын Володя Олленгрэн поселяется во дворце, линейность повествования обрывается, и в главе «Загадка» мы от первого знакомства Володи с Великим Князьями переносимся к последней встрече полковника Олленгрэна со своим Императором. Как комендант Севастополя Олленгрэн получает вдруг возможность доверительной беседы с Государем. Он больше никогда не увидит Царя: пройдет немного месяцев, и Царь окажется лишенным престола и арестованным. Но сейчас – остановившееся мгновение: осень 1916 года, привокзальная темнота в Севастополе, огоньки папирос и разговор один на один. Сама картина этой беседы подчеркивает ее сокровенный характер.

Царь начинает разговор с вопроса: «Вы помните воздушный шарик?» Полковник теряется, просто от неожиданности. Видимо, он и вправду не сразу понял, о чем идет речь, поскольку ниже мы читаем: «Словно молния разорвалась вдруг в моей голове. С отчётливостью, будто это случилось вчера, я вспомнил всё. И по какой-то неожиданно налетевшей на меня оторопи продолжал всё отрицать и стоял на своём: "Ничего не могу припомнить, Ваше Императорское Величество"».

Разговор этот начинается в главе «Загадка», продолжается в главе «Прощальное воскресенье» («Прощеное» – но оно разлучило Володю и Ники) и лишь в конце главы «Ссора» (а перед ней еще «Балаганы») мы знакомимся с его завершением. Тогда мы знаем уже всю историю с шариком, и поведение Володи, и нехороший поступок Ники, и то, как он пойман был на этом поступке отцом. В главе «Загадка» Олленгрэн задается вопросом, почему Император, не оставляя его своим вниманием и проявляя постоянное участие к его жизни, никогда и словом не обмолвился о детских годах, проведенных вместе. Осенью 1916 года, казалось бы, возникает ответ. «Он никогда мне этого не простил», – думает полковник, но думает не о побоях, нанесенных им Ники, а о «трёпке», которую задал Ники отец и о которой Олленгрэн ничего не знал до разговора в Севастополе десятки лет спустя. Но то, как завершилась последняя встреча полковника с Императором, отменяет пришедшую ему в голову догадку:

Разговор этот начинается в главе «Загадка», продолжается в главе «Прощальное воскресенье» («Прощеное» – но оно разлучило Володю и Ники) и лишь в конце главы «Ссора» (а перед ней еще «Балаганы») мы знакомимся с его завершением. Тогда мы знаем уже всю историю с шариком, и поведение Володи, и нехороший поступок Ники, и то, как он пойман был на этом поступке отцом. В главе «Загадка» Олленгрэн задается вопросом, почему Император, не оставляя его своим вниманием и проявляя постоянное участие к его жизни, никогда и словом не обмолвился о детских годах, проведенных вместе. Осенью 1916 года, казалось бы, возникает ответ. «Он никогда мне этого не простил», – думает полковник, но думает не о побоях, нанесенных им Ники, а о «трёпке», которую задал Ники отец и о которой Олленгрэн ничего не знал до разговора в Севастополе десятки лет спустя. Но то, как завершилась последняя встреча полковника с Императором, отменяет пришедшую ему в голову догадку:«Вдруг император сказал:

– У вас утомлённый вид. Надо бы полечиться, отдохнуть…

Я ответил, что собираюсь, уже отпуск – в кармане и через неделю еду на кавказские группы.

Государь протянул руку и как-то просто, по-солдатски, сказал:

– Счастливо!

И поднялся в вагон, легко спружинив руками. И вдруг с площадки повернулся и сказал мне в темноту:

– Да! Если будешь в Тифлисе, передай от меня поклон князю Орлову.

И скрылся. А я чуть не грохнулся на тырс от этого дружеского, прежнего, детского, забытого "ты"».

Загадка в другом. Почему Олленгрэн молчал? Почему он так и не признался, что помнит историю с воздушным шариком? Почему ему трудно было признаться? После слов «Ничего не могу припомнить, Ваше Императорское Величество» читаем: «Царь был редко умный, проницательный и наблюдательный человек. Вероятно, он разгадал мою драму. Вероятно, он отлично понял моё смущение и, как на редкость воспитанный человек, не давал мне этого понять. Я же, чувствуя, как краска заливает лицо, благодарил Бога за темноту ночи, за отсутствие луны, за слабое мерцанье звёзд. Государь, вероятно, так же чувствовал краску моего лица, как я. Даже в темноте я чувствовал его снисходительную улыбку».

В чем же могла заключаться «драма» в душе у Олленгрэна?

Хохотун и злоба

Читатель помнит, как веселый Ники, притворившись, что отдаст сейчас шарик, перед самым Володиным носом отпустил шарик в небо – что возобновило Володину ярость, и он перестал наносить удары по Ники только когда тот заметил: «Ты смотри, кровь пойдёт, узнают, обоим влетит». Безвозвратная утрата счастья (шарика) его обладателем лишила смысла жизнь мальчика, но очень скоро счастье вернулось, ибо мама выполнила свое обещание: утром к его кровати были привязаны два шарика: «И опять комната, которую я так хорошо знал, показалась мне новой, интересной и жизнь – радостной и полной. Я был счастлив и чувствовал в сердце прилив доброты. Меня мучили сомнения: уж не слишком ли я вчера ополчился на старого друга Ники?» Мне представляется, что в этом «не слишком ли я вчера ополчился на старого друга Ники?» и можно найти объяснение тому смущению, которое овладело полковником Олленгреном спустя почти сорок лет в разговоре с Государем: он вспомнил тогдашнее свое озлобление.

При первом чтении об этом и не подумаешь. Детский восторг на масляничном гулянии, еще больший восторг от невиданной красоты воздушных шаров («Всё исчезло для меня, даже шум, даже музыка. Я ослеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: "Кадет, сними сапоги, я дам тебе за них шар", я бы не задумался ни на одну минуту»), все описание овладения счастьем (шаром) и полноты обладания им вплоть до чувства профанности тех, кто не может тебя понять («Шар не поразил ни маму, ни Аннушку: тем хуже для них»), – всё это передано так живо, что создает безоговорочную мотивированность поведения Володи при известии, что «Никенька» взял шар и бегает с ним по саду: «Меня трясла лихорадка. Я не помнил, как сами собой натягивались мои штаны и левый сапог влезал на правую ногу. Руки тряслись, пальцы не попадали в петли. Мысль была одна: спасать шар, спасать какой бы то ни было ценой, пока не поздно. Как сумасшедший, выбежал я в сад: без шинели. Ничего не замечал: ни адского холода, ни снега, валившегося мне за ворот, ни скользкости пути. Была одна сумасшедшая мысль: где Ники? Что с шаром? Чувствовал одно: Ники мой злейший враг. Всё остальное: старая дружба, дворец, то ощущение разницы, которое у меня начинало уже образовываться ("правда, что ты учился с великими князьями"), – всё вылетело из головы…»

С самого начала описания погони дан контраст между веселой шалостью и «оправданной» злобой: «И вдруг оно где-то между деревьев мелькнуло, цветное пятно. Как стрела, пущенная из лука, я бросился туда. Ники, завидев меня, со смехом бросился наутёк. О, этот прелестный, шаловливый, почти девчоночий смех! У нас в Корпусе был один кадет с таким же смехом, и всегда при нём я вспоминал Ники. Но сейчас это был смех злейшего врага.»

Дальнейшее описание получает задорное развитие: «Вот-вот уже схватил его за шиворот – ан нет: он уже метнулся вокруг дерева и увильнул.

– Отдай шар! – кричал я. – Не твой шар!

– Теперь мой, не возьмёшь, – отвечал Ники, и прелестное цветное пятно туманило у меня перед глазами.

– Ты не смеешь трогать мой шар!

– Мне его Аннушка дала. Знать тебя не знаю».

И детское слово – «хохотун» – внедряется как полноправное: «На Ники напал хохотун, серебром этого звонкого смеха полон весь зимний, с крепким, как сахар, снегом сад. С удовольствием, как выздоровление, я чувствовал, что моя первоначальная злость переходит в доброе и благожелательное чувство: так приятно, в крепких сапогах и чувствуя усиленное тепло в теле, бегать, скользить, ловчиться с растопыренными руками, звонко рычать и смехом отвечать на смех. И вдруг случилось долгожданное. Ники поднял руки в знак сдачи...» – чтобы вскоре веселость, как это часто и бывает, перешла границы дозволенного. А на следующий день, в создании волчьей ямы – тем паче. Как вспоминал об этом случае – «после всего», в эмиграции – полковник Олленгрэн? Он вспоминал об этом честно, называя веселость веселостью, а злобу злобой.

Династия, которую мы потеряли

Великий Князь Александр Александрович (будущий Государь Александр III), изображенный в повести так выпукло и так живо, соответствует богатырскому и бодрому о нем представлению, просто оно наполняется живым содержанием. Устами младенца Сургучев воспел его (иначе не скажешь) следующим образом: «Он был огромен, светел, если щёлкнет по лбу, кость – на мелкие части, и зла в глазах нет, он был приятен, стоит за добрые дела и всегда даст пощаду».

Великий Князь Александр Александрович (будущий Государь Александр III), изображенный в повести так выпукло и так живо, соответствует богатырскому и бодрому о нем представлению, просто оно наполняется живым содержанием. Устами младенца Сургучев воспел его (иначе не скажешь) следующим образом: «Он был огромен, светел, если щёлкнет по лбу, кость – на мелкие части, и зла в глазах нет, он был приятен, стоит за добрые дела и всегда даст пощаду».А вот Император Александр II обретает неожиданные и по-домашнему располагающие черты. Мы встречаемся с ним в главе «Семья»: «Во-первых, от него очаровательно пахло, как от цветка. Он был весёлый и не надутый. В его глаза хотелось бесконечно смотреть. В этих глазах сидела такая улыбка, за которую можно было жизнь отдать. И как он умел играть, этот милый дедушка, и какой мастер был на самые забавные выдумки! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он становился на четвереньки и был конём, а Жоржик – ездоком, и конь кричал: Держись твёрже, опрокину!». Для детей, действительно, запахи играют огромную роль. Но главное то, что и в голову не могло бы прийти, если судить по фотографиям Царя-Освободителя, на которых обычно мы видим мрачный, потухший взгляд, а нередко и явственно обреченный. А тут: «В этих глазах сидела такая улыбка, за которую можно было жизнь отдать». Человек веселый – значит хороший.

Повесть Сургучева правдива и во всех деталях психологически точна. Дети и вправду любят секреты, младшие же и вправду легко становятся «выдавальщиками». Через увлеченную игру Императора Александра II с внуками возникает (возобновляется, точнее) уморительная тема «синих усов» Императора: «Дедушка вдруг опешил и спросил: "Какие синие усы? Что ты, брат, выдумал?"». В итоге Жоржик выдает секрет, и лубочная картинка, посвященная русско-турецкой войне, подаренная детям их другом, ламповщиком и бывшим солдатом, предъявляется Государю.

Тут стоит остановиться и сделать следующее замечание. Повесть Сургучева лишь по виду носит описательный характер уникальных зарисовок, основанных на реальных впечатлениях человека, который воспитывался вместе с будущим Царем-мучеником. В действительности она является очень цельным произведением и прошита поэтического характера лаконизмом, в ней каждое слово и каждый образ неслучайны и порою так же несут нагрузку глубокого и серьезнейшего (при всей уморительности повествования) смысла, как и пушкинское слово, с виду легкое и веселое. В этом плане примечательна парность (рифма) наблюдений и зарисовок, а иногда дословное их повторение (таковые повторы, заметим, соответствуют стариковским рассказам, как и должно быть в случае полковника и писателя): катание на шлейфе в начале повести и в конце, двойное упоминание трехмиллионного состояния пристава Хоменко, двойное упоминание Санчо-Пансо и прочее. Отсылка к «Дон-Кихоту» Сервантеса намекает, я думаю, на серьезность произведения, как серьезен по сути и «Дон-Кихот».

Неслучаен и панегирик солдату, неожиданно произнесенный от сердца Императором Александром II после рассмотрения лубка и разговора с внуками, признавшимися в том, откуда у них «картинка»: «"Пари держу, что это папин солдат". И тут, забыв нас, взрослые заговорили очень оживлённо, и дедушка, размахивая своим лёгким как пух платком, начал взволнованно держать речь:

– Лучшими учителями детей, самыми талантливыми, были всегда папины солдаты, да-с! Не мудрствовали, никакой такой специальной педагогики, учили по букварю, а как учили! Молодец солдат! Передайте ему моё спасибо! Один такой солдат лично мне со слезами на глазах говорил однажды: где поднят русский флаг, там он никогда уже не опускается. А Ломоносов?»

Заметим, что о начальном обучении детей солдатами говорит в самом начале повести Великий Князь Александр Александрович в разговоре с Александрой Петровной, довольный вроде бы тем, что теперь на смену солдатам пришли профессиональные учителя. Как вдруг его отец несколькими словами отменяет имеющий место «прогресс» и даже обижает Александру Петровну (которая и так стоит ни жива ни мертва), отдавая предпочтение солдату и произнося в его адрес целый панегирик. В нем и слава России, и любовь русских царей к простому народу, и (главное, может быть) приоритет воспитания сердца по отношению к «просвещению». А если вспомнить всем известное отношение Императора Николая II к простому солдату, то выстроишь и преемственность. Последняя прикровенно обозначена в повести, ибо в ней упомянуты многие правившие Россией Романовы: Император Петр I, а также, без пропусков, от Императора Николая I до Императора Николая II и, наконец, Цесаревич Алексей Николаевич. Государя Николая Павловича, как мы только что видели, упомянул его сын в главе «Семья»: «Пари держу, что это папин солдат». А императора Петра и Цесаревича Алексея упоминает в разных главах Александра Петровна. При самом первом знакомстве, когда госпожу Олленгрэн убедили наконец не отказываться от высокой задачи, Великий Князь Александр Александрович говорит ей: «Ну а теперь до свидания – надеюсь, до скорого. Промедление смерти безвозвратной подобно. Кто это сказал?» «Ваш прадед», – тут же отвечает Александра Петровна, подразумевая Петра I (как и понял Великий Князь; формально «прадед» должно относиться к Императору Павлу), и выслушивает заслуженную похвалу. О том, как Александра Петровна упомянула Цесаревича Алексея, мы обсудим в следующей главе.

Анахронизмы

Повесть Ильи Сургучева – чуть ли не единственный источник сведений о детстве Царя-мученика. И даже профессиональные историки ссылаются на нее порой как на документ, не оговаривая, что это художественное произведение. Повесть дышит достоверностью, но не исторической, а, если можно так выразиться, сердечной. Веришь доброте, веришь безукоризненной честности, чистоте, веселости, сострадательности, великодушию, веришь человеческой доброкачественности Романовых – как это передано в повести. Но веришь «художественно», сердцем, с благодарностью не только полковнику Владимиру Константиновичу Оллонгрэну (1877 – 1943), но и незаслуженно остающемуся в тени русскому писателю Илье Дмитриевичу Сургучеву (1881 – 1956), который вынашивал самое знаменитое свое произведение десять лет после смерти Оллонгрэна – повесть вышла в Париже в издательстве «Возрождение» в 1953 году. Писатель для своих художественных целей имеет несомненное право допускать исторические неточности и даже искажения. В главе «Ссора», например, Ники ворчит «зараза», адресуя эпитет нелюбимому воспитателю Даниловичу, и это дано как контраст между беззаботным предыдущим периодом жизни и теперешним «строевым»: Володя – кадет, Ники загружен обязанностями (вспомним его в окне). А в действительности Данилович (не так уж и нелюбимый) был привлечен к обязанностям воспитателя Наследника гораздо позже, в 1881 году, когда мать Володи, Александра Петровна Оллонгрэн (1828 – 1901) давно оставила Аничков дворец. История с синими усами Императора Александра II (глава «Семья») неразрывно связана с русско-турецкой войной 1877-1878 гг и должна была происходить после ее окончания, т.е. весной 1878 г., при участии десятилетнего Николая Александровича и семилетнего Георгия Александровича. Но Великие Князья в ней, очевидно, даны как малолетние. То же можно сказать и об описании того периода жизни, когда ожидалось рождение Великого Князя Михаила Александровича (1878 – 1918), и детей перестали пускать на четвертый этаж к маме. И там, и тут Великие Князья намеренно изображены гораздо инфантильнее, чем должны были быть. Разве это не оправдано в полной мере? Не станем доказывать это, «анатомируя» живую прозу.

«Вопиющий» анахронизм допущен Сургучевым в отношении первой учительницы Николая II. Она действительно была затем начальницей Василеостровской женской гимназии, и описание ее визитов к Императору Николаю II вполне может иметь основанием рассказы ее сына. Но она умерла за три года до рождения Цесаревича, в то время как в повести сетования Александры Петровны на излишнюю щедрость Царя заканчиваются следующим образом: «А он ещё полдюжины мадеры обещался прислать. Какая-то, говорит, необыкновенная мадера: сам только по праздникам пьёт. По-моему, это он политику ведёт: хочет, чтобы я Алёшеньку учила. Намёки такие делает, что, мол, отца грамоте учила, ну и сына тоже. А я: "Нет, говорю, здоровье не то, печёнка никудышная". Смеётся: "В Карлсбад, говорит, пошлю вас, Диди, в починку отдам свою старуху милую". Ну прямо вот брошусь на колени и разревусь: "Бери всё, здоровье, последние годы, последний отдых, последние силы…" И по старческим щекам текут мелкие матовые слёзы». Как это похоже на Государя Николая II – «в починку отдам свою старуху милую». В то же время его разговора с «Диди» насчет обучения Алексея Николаевича и быть не могло.

Прикосновение огонька

Спрашивается, к чему такое несоответствие? Верно, не только ради того, чтоб Династия Романовых была упомянута полноценно, до царевича-мученика. И не только ради преемственности воспитания сердца: «Арина Родионовна» нужна и этому венценосному младенцу. Но главным образом, думается, как повод для восклицания: «Бери всё, здоровье, последние годы, последний отдых, последние силы…» – верность никому не интересной, ни для кого не имеющей никакого значения старухи как укор поколению предателей, исполненных самомнения ревнителей «свободной России»...

Повесть пронизана верноподданическим чувством (оно-то, видимо, и создало впечатление «раболепия» у моего друга NN): от слов «вся моя кровь и жизнь в его распоряжении – стоит только сказать слово» в главе «Загадка» до слов «И когда Ники, этот козлёнок, поправляя меня в пении, повелевал мне не ошибаться, он смотрел на меня такими глазами, которых я нигде не видал» в последней главе «Моё «влияние»».

Каждый из нас встречался с тем, как вынашивают старики свое собственное отношение к тем или иным событиям, к тому или другому в истории. Их вовсе не беспокоит, в какой степени их взгляд, порою выстраданный и даже, бывает, обеспеченный фактическим материалом, мог бы получить признание у других людей. Они выносили, они сердцем убедились – им этого и достаточно. Придется к слову – выскажут, не придется – и ладно, несут в себе свои думы. Таково размышление полковника Олленгрэна о природной (по-научному сказали бы «конституциональной») особенности, присущей членам Династии – способности к «козлиному водительству», в отличие от бараньей несостоятельности. Для современного человека, живущего при господстве демократических ценностей, восприятие подобного рода интуиций весьма затруднительно. Согласишься разве что с тем, что баран заводит стадо баранов в пропасть. Однако в повести мысль полковника о козлах и баранах формулируется ради живого подтверждения: «И когда Ники, этот козлёнок, поправляя меня в пении, повелевал мне не ошибаться, он смотрел на меня такими глазами, которых я нигде не видал, и я чувствовал некоторую робость, совершенно тогда необъяснимую, как будто огонёк прикасался к моей крови».

Всем известно, что Царь Николай II страха никому не внушал. Иногда считают – Чарльз Гиббс, например – что это и было его главной бедой. Для тех же, кому по душе хулить Государя, это лишний повод к насмешкам над ним. Бог с ними, речь не о них, и они наверняка не поймут другого свидетельства: Государь внушал трепет. О том пишут и Чарльз Гиббс, и Анна Вырубова, и это в точности соответствует переживанию Володи Олленгрэна, которое только что было приведено.

Утрачено. Смерть безвозвратная.

Будущий Царь

Достоинство – вот что соблюдал Государь. Предполагал в других и неукоснительно соблюдал в себе самом. В повести Сургучева мы встречаемся с ним сразу же. Приведем отрывок из главы «Первое знакомство»:

Достоинство – вот что соблюдал Государь. Предполагал в других и неукоснительно соблюдал в себе самом. В повести Сургучева мы встречаемся с ним сразу же. Приведем отрывок из главы «Первое знакомство»:«– Какие же вы великие, когда вы – маленькие?

– Нет, мы – великие князья, – серьёзно, с верой в правоту, настаивал старшенький.

Второй молчал, смотрел на меня во все глаза и сопел.

– Хорошо, – сказал я, становясь наизготовку, – если вы – великие князья, тогда, хочешь, вы оба на левую руку.

– Мы не понимаем, – сказал старшенький.

– Чего ж не понимать? – сказал я. – Вот видишь, правую руку я завязываю поясом, а левую на вас обоих.

– Ты хочешь драться?

– Разумеется.

– Но мы на тебя не сердиты.

– Тогда я – первый силач здесь.

– Хорошо, – сказал примирительно старшенький, – а когда я рассержусь, мы попробуем.

Он меня потряс, этот мальчуган, чистенький, хорошенький, с блестящими глазками: на первый взгляд – девчонка. Смотрит прямо, улыбается, испуга не обнаруживает. Опыт Псковской улицы мне показал, что вот такие девчонко-мальчики оказываются в бою иногда серьёзными бойцами, и я с первой минуты намотал это себе на ус».

Нигде так, как в этой повести, не сказано столь важное для понимания нашего Государя, ибо это может быть выражено только художественно. Так Кюхельбеккер сказал о Пушкине: «Он сам Татьяна». Нежность души в сочетании с внутренней личностной крепостью – как об этом скажешь? Только в мальчишеских терминах: «девчонко-мальчик».

Не только нежность, но и возвышенность. Полковник Олленгрэн рассказывает, как он встречался с ней: «Совершенно очаровало его стихотворение "Румяной зарею". Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он, по неграмотности, сам ещё не мог читать и всё просил маму, чтобы она читала, и когда она читала, он благоговейно шевелил губёнками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза: "гусей караваны несутся к лугам". Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это – интересно, как-то возвышенно, что это – какой-то другой склад, мне недоступный, и вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его какое-то превосходство надо мной». Впоследствии возвышенность души отца унаследует Великая Княжна Ольга Николаевна. Во время игры в слова, как рассказала Государыня Александра Федоровна супругу, «Ольга всегда загадывает слова, связанные с солнцем, облаками, небом, дождем или еще чем-нибудь, имеющим отношение к небесам, объясняя мне, что ей очень нравится думать об этом». В случае с ее отцом в маленьком возрасте такую роль играли птицы.

Приведем отрывок из главы «Жизнь и учение»: «Другое, что он обожал, это – следить за полётом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно-тревожного, когда он поднимал кверху свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полёт. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой:

– Ники, посмотри на птиц!

И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущенье делался обыкновенным мальчишкой и старался сделать мне салазки».

И на эту-то душу ляжет бремя власти! С каким злорадством будут писать о том, как он плакал по смерти отца, как не был готов и пр. А он был готов, ибо, при всей его молодости, взращивание личности уже совершилось. О том, как оно происходило в раннем возрасте, мы узнаём из повести Сургучева. В конце ее по принципу парности автор возвращается к проблеме «девочка или мальчик?»: «Шалун он был большой и обаятельный, но на расправу – жидок. Я был влюблён в него, что называется, по-институтски: не было ничего, в чём бы я мог отказать ему. И когда Александр ловил нас в преступлениях, я всегда умолял его:

– Ники – не виноват.

– Ты не виноват? – спросил однажды Александр.

– Я не виноват, – ответил Ники, прямо глядя в глаза.

– Ах, ты не виноват? – рассердился Александр. – Так вот это тебе лично, а это – за Володю.

– Почему за Володю? – со слезами спрашивал Ники, почёсывая ниже спины.

– Потому что Володя за других не прячется. Володя – мальчик, а ты – девчонка.

– Я не девчонка, – заревел Ники. – Я мальчик.

– Ну, ну, не реви, – ответил отец и в утешение дал нам по новенькому четвертаку».

Ему хотелось быть мальчиком. Ему хотелось быть достойным носить фамилию Романов. Об этом – в главном эпизоде повести, когда Великий Князь Александр Александрович узнает о «волчьей яме»: «Лицо его было сплошное удивление.

– Что это? Откуда яма? Кто допустил?!

Теперь догадываюсь, что у него промелькнула мысль: не было ли здесь покушения на детей?

Но Ники снова схватил хохотун, и он, приседая, чистосердечно объяснил отцу всё: как я вчера поколотил его за шар и как он мне сегодня отомстил.

Великий князь строго всё выслушал и необыкновенно суровым голосом сказал:

– Как? Он тебя поколотил, а ты ответил западнёй? Ты – не мой сын. Ты – не Романов. Расскажу дедушке. Пусть он рассудит.

– Но я драться не мог, – оправдывался Ники, – у меня был хохотун.

– Этого я слушать не хочу. И нечего на хохотуна сваливать. На бой ты должен отвечать боем, а не волчьими ямами. Фуй. Не мой сын.

– Я – твой сын! Я хочу быть твоим сыном! – заревел вдруг Ники.

– Если бы ты был мой сын, – ответил великий князь, – то давно бы уже попросил у Володи прощения.

Ники подошёл ко мне, угрюмо протянул руку и сказал:

– Прости, что я тебя не лупил. В другой раз буду лупить».

Через сорок лет (почти):

«– Волчью яму тоже не помните? – спрашивал Государь.

– Какую волчью яму, ваше Императорское Величество?

– Какую я и покойный Жоржик вырыли в катке.

Господи. Ну как же не помнить? Отлично помню. Всё, как живое, встало перед глазами. Даже шишку на лбу почувствовал – всё помню, ничего не забыл, но кривлю душой и отвечаю:

– Не помню, ваше Императорское Величество.

– Я, впрочем, понимаю, что Вы всё могли забыть. Столько лет. И каких лет! Я же не забыл, не мог забыть потому…

В темноте я чувствовал, как государь беззвучно смеётся.

– За это дело мне отец такую трёпку дал! Что и до сих пор забыть не могу. Это была трёпка первая и последняя. Но, конечно, совершенно заслуженная. Вполне сознаю. Трёпка полезная. Ах, Олленгрэн, Олленгрэн, какое это было счастливое время! Ни дум, ни забот. А теперь…

Государь помолчал, затянулся последним остатком папиросы, догорающей до мундштука, и печально сказал, показав рукой в сторону Севастополя:

– Один вот этот город. Сколько горя он мне принёс!»

Тут важны на мой взгляд слова: «Это была трёпка первая и последняя», а также «Трёпка полезная». Ибо подлость, совершенная в детском возрасте, оказалась единственной подлостью, совершенной Николаем II в течение всей его жизни.

Государь был верующим человеком. «Ну да», – скажут. Согласятся и с оценкой «глубоко верующим» и останутся при своем безразличии к этому, как и к тому, что хороший был семьянин. Мол, а нам-то что? Лучше, чтоб не такой уж глубокий был бы верующий и не такой уж хороший семьянин, но не доводил бы страну... и так далее, и так далее. Но для тех, кому это важно, важно и то, насколько живой была вера нашего Государя, и при этом – церковной, неразрывно связанной с таинствами и традицией. Потому и сил у него не всё хватило! Это начинаешь хорошо понимать, познакомившись с книгой историка К.Г. Капкова «Духовный мир Императора Николая II и его семьи» (М. 2017). Читая же повесть Ильи Сургучева, мы прикасаемся к тому, что Володя Олленгрэн застал как уже укорененным в сердце маленького Ники. Глава «Пасха в Аничковом дворце» и, в частности, рассказ о том, как на Страстной Седмице переживались Ники страдания Спасителя, воспроизводилось в православной печати множество раз. Напомним то, что упоминается реже.

«Он очень любил изображение Божией Матери, эту нежность руки, объявшей Младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь.

– Вот так и я бы спас нашу Ксеньюшку, если бы на неё напал змей, – говаривал часто маленький великий князь, – а то что же мой святой, старик и притом сердитый?»

Выпад маленького Ники в адрес иконы святителя Николая (в безукоризненном чтении повести В.Н. Шалаевым слова «а то что же мой святой, старик и притом сердитый?» просто иъяты, видимо, чтец счел их кощунственными) еще будет нами упомянут. Важно то, что приведенный абзац следует сразу за рассказом о любви маленького Великого Князя к наблюдению за полетами птиц: да, возвышенность именно «в эту сторону». Плюс мы чувствуем здесь «качество» той нежности души у Николая Александровича, о которой полковник Олленгрэн отзывался как о «девчоночьей».

При нежной душе голова у Ники была трезвая и ясная. Это хорошо можно видеть в эпизоде, связанном с детской проблемой, куда прятать «секрет», подаренную лубочную картинку: «Ламповщик, всё с непрекращающейся таинственностью, оставил нам картину с генералами, и мы с трепещущим сердцем поняли, что наших сокровищ прибавилось. Но как и куда спрятать её от посторонних взоров? Я предложил проект: зарыть её в саду вместе с договором, но Ники не согласился и сказал:

– Ну как же в саду? А если ночью посмотреть захочется?

И с редкой для ребёнка изобретательностью (это я теперь понимаю) предложил вовсе не прятать её, а положить небрежно среди игрушек, как самую обыкновенную вещь.

– Мама заметит! – говорил я испуганно.

– А я тебе говорю: не заметит, – отвечал Ники и оказался прав. На картинку никто и никогда не обратил внимания».

В другом месте Олленгрэн вспоминал, что «Ники <…> был существом очень наблюдательным и зорким». Это соответствует и памятливости Государя и его толковости: которую отмечали все, кто имел с ним дело. При этом всё держал про себя и всё продумывал: «Опять начиналось шуршание бумаг.

В другом месте Олленгрэн вспоминал, что «Ники <…> был существом очень наблюдательным и зорким». Это соответствует и памятливости Государя и его толковости: которую отмечали все, кто имел с ним дело. При этом всё держал про себя и всё продумывал: «Опять начиналось шуршание бумаг.

– Страшно медленно пишу. Это ваша вина, Диди. Это вы мне почерк ставили.

– Медленно, да чётко, – огрызалась мать, – никто не скажет – как курица лапой.

– А вот когда Витте читает мои письмена, то всегда криво улыбается, и мне кажется, что он думает: "бабий почерк".

– И ничуть! – вспыхивала мать. – И ничуть! Я давала ваш почерк графологам.

– Ну? И что?

– Все в один голос сказали: ясная, трезвая голова, всегда логическая. Скрытная.

– Скрытная?

– Да.

Молчание.

– Да, в нашем ремесле иначе нельзя, – следует не сразу ответ».

В разных эпизодах нам также дано почувствовать милосердие будущего Царя. В повести мы встречаемся с ним прежде всего в отношении к брату Георгию. Выразительно неожиданное завершение отрывка, в котором описывается, как перед рождением брата Михаил, дети переживали невозможность видеться с мамой: «Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть, плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил:

– Гусей караваны несутся к лугам…

Ложился с ним в кроватку и вместе засыпал. Вообще Ники не мог съесть конфетки, не поделившись…»

Но вершины сострадательность Ники достигает в главе «Воробей», в эпизоде не менее важном, хоть и не столь приметном, как эпизод с волчьей ямой. Об этом дальше.

Добросовестность, прилежание, усердие («писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу») маленького будущего венценосца – это та «верность в малом», которая отзовется впоследствии верностью во многом и станет серьезностью и основательностью, с которыми Государь относился ко всякому делу.

«Он очень любил изображение Божией Матери, эту нежность руки, объявшей Младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь.

– Вот так и я бы спас нашу Ксеньюшку, если бы на неё напал змей, – говаривал часто маленький великий князь, – а то что же мой святой, старик и притом сердитый?»

Выпад маленького Ники в адрес иконы святителя Николая (в безукоризненном чтении повести В.Н. Шалаевым слова «а то что же мой святой, старик и притом сердитый?» просто иъяты, видимо, чтец счел их кощунственными) еще будет нами упомянут. Важно то, что приведенный абзац следует сразу за рассказом о любви маленького Великого Князя к наблюдению за полетами птиц: да, возвышенность именно «в эту сторону». Плюс мы чувствуем здесь «качество» той нежности души у Николая Александровича, о которой полковник Олленгрэн отзывался как о «девчоночьей».

При нежной душе голова у Ники была трезвая и ясная. Это хорошо можно видеть в эпизоде, связанном с детской проблемой, куда прятать «секрет», подаренную лубочную картинку: «Ламповщик, всё с непрекращающейся таинственностью, оставил нам картину с генералами, и мы с трепещущим сердцем поняли, что наших сокровищ прибавилось. Но как и куда спрятать её от посторонних взоров? Я предложил проект: зарыть её в саду вместе с договором, но Ники не согласился и сказал:

– Ну как же в саду? А если ночью посмотреть захочется?

И с редкой для ребёнка изобретательностью (это я теперь понимаю) предложил вовсе не прятать её, а положить небрежно среди игрушек, как самую обыкновенную вещь.

– Мама заметит! – говорил я испуганно.

– А я тебе говорю: не заметит, – отвечал Ники и оказался прав. На картинку никто и никогда не обратил внимания».

В другом месте Олленгрэн вспоминал, что «Ники <…> был существом очень наблюдательным и зорким». Это соответствует и памятливости Государя и его толковости: которую отмечали все, кто имел с ним дело. При этом всё держал про себя и всё продумывал: «Опять начиналось шуршание бумаг.

В другом месте Олленгрэн вспоминал, что «Ники <…> был существом очень наблюдательным и зорким». Это соответствует и памятливости Государя и его толковости: которую отмечали все, кто имел с ним дело. При этом всё держал про себя и всё продумывал: «Опять начиналось шуршание бумаг.– Страшно медленно пишу. Это ваша вина, Диди. Это вы мне почерк ставили.

– Медленно, да чётко, – огрызалась мать, – никто не скажет – как курица лапой.

– А вот когда Витте читает мои письмена, то всегда криво улыбается, и мне кажется, что он думает: "бабий почерк".

– И ничуть! – вспыхивала мать. – И ничуть! Я давала ваш почерк графологам.

– Ну? И что?

– Все в один голос сказали: ясная, трезвая голова, всегда логическая. Скрытная.

– Скрытная?

– Да.

Молчание.

– Да, в нашем ремесле иначе нельзя, – следует не сразу ответ».

В разных эпизодах нам также дано почувствовать милосердие будущего Царя. В повести мы встречаемся с ним прежде всего в отношении к брату Георгию. Выразительно неожиданное завершение отрывка, в котором описывается, как перед рождением брата Михаил, дети переживали невозможность видеться с мамой: «Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть, плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил:

– Гусей караваны несутся к лугам…

Ложился с ним в кроватку и вместе засыпал. Вообще Ники не мог съесть конфетки, не поделившись…»

Но вершины сострадательность Ники достигает в главе «Воробей», в эпизоде не менее важном, хоть и не столь приметном, как эпизод с волчьей ямой. Об этом дальше.

Добросовестность, прилежание, усердие («писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу») маленького будущего венценосца – это та «верность в малом», которая отзовется впоследствии верностью во многом и станет серьезностью и основательностью, с которыми Государь относился ко всякому делу.

Контрасты

Русский философ Иван Ильин противопоставляет одухотворенности – пошлость. Для детей, конечно, простительно видеть в проявлениях последней нечто высокое, ибо они наполняют впечатления каким-то своим, по-детски высоким содержанием. Оттого Володя Олленгрэн и подозревать не мог, что есть что-то негожее в куплетах, которые он исполнял для Ники, в ответ на его настоятельную просьбу рассказать о жизни в Коломне. Это происходит в последней главе («Моё влияние»), когда Володя вдруг обнаруживает, что обладает знанием, недоступным для Ники, и не может не почувствовать своего превосходства: «И когда Ники, этот козлёнок, поправляя меня в пении, повелевал мне не ошибаться, он смотрел на меня такими глазами, которых я нигде не видал, и я чувствовал некоторую робость, совершенно тогда необъяснимую, как будто огонёк прикасался к моей крови. И теперь этот Ники спрашивает меня же о вещах, которые я прекрасно знаю и которых он не знает. Это был клад, с которым можно было взять реванш. Я почувствовал вдохновение и ответил:

– В Коломне я был представлялыциком.

Райский птенец был озадачен, что и требовалось доказать».

Бывший житель Псковской улицы воспроизводит куплеты некоего Этьена, одного из компании артистов, посещавших Коломну, небесталанного и служившего для Володи предметом обожания: «У Этьена слезились глаза, и они казались мне самыми прекрасными в мире. У Этьена была грязная шёлковая двубортная жилетка, и она казалась мне с королевского плеча. Когда он пел: "Если барин при цепочке, эфто значит без часов", он вынимал из жилетного карманчика цепочку, и на ней действительно часов не оказывалось, и это имело дикий успех, ибо в этом было презрение к барину».

Мне кажется, что в связи с упомянутым только что «диким успехом» стоит вспомнить смешной вопрос Ники: подчиняются ли жители Коломны дедушке, то есть Императору Александру II. Подчиняются, конечно, но в сердцах своих носят зависть – что и сработает в свое время... Ники с помощью Володи безуспешно пытается приобщиться к жизни, для него недоступной; ему удается лишь одно: начать курить. Социальные и духовные контрасты последней главы достойны отдельного исследования, здесь мы остановимся еще только на том, что доводит эти контрасты до «каления» и при первом чтении повести валит читателя с ног. Володя не сразу соглашается дать представление:

«– Я показал бы, да ты всем расскажешь.

– Никому не скажу, Володя.

– Побожись.

У нас в Коломне был такой статут: когда вам говорили: "побожись", вы должны были гордо и презрительно ответить: "к моей ж… приложись". Но кому в голову могло прийти требовать исполнения этих статутов в дворцовой обстановке, и я ограничился только гордой и загадочной улыбкой.

– Я буду побожись, – сказал печально Ники, явно не знавший слова "божиться"».

Дело тут, однако, не в слове на букву «ж», не только в нем. В обстановке Аничкова дворца было немыслимо хамство, немыслим «статут» неуважения к другому человеку. Неслучайно поэтому, что под самый конец воспевается не что иное, как деликатность: «Вспоминаю, как иногда, выезжая, например, в театр, родители заходили к нам прощаться. В те времена была мода на длинные шлейфы, и Мария Феодоровна обязана была покатать нас всех на шлейфе и всегда начинала с меня. Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность – и как всё вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье».

Общеизвестные выдержка и вежливость Государя Николая II были не «византийством», как его обвиняли, а прежде всего деликатностью. С ней знакомится каждый, кто хоть сколько-нибудь вникает в правдивые свидетельства о Царской Семье. А Государю, конечно, приходилось встречаться с тем, что должно было весьма досаждать – он, не раздражаясь, терпел. Злоупотребление таким терпением легко представить, и в повести есть соответствующий штрих, относящийся к Севастополю 1916 года (глава «Загадка»): «Вечером, часов в восемь, прибыли высшие должностные лица, чтобы откланяться. До отхода поезда оставалось часа четыре, и, чтобы не задерживать людей, государь после беседы встал и, улыбаясь, сказал:

– Ну, господа, а теперь считайте, что Государь уехал.

Попрощался, и все мы вышли из вагона.

Я один остался на путях, полагая своей обязанностью, как коменданта, быть при поезде до самого его отхода.

Было темно, потом вызвездило. Глаз привык к темноте, вижу, как кот. Хожу, разгуливаю вдоль поезда, стараюсь не шуметь. Вспыхнул в вагоне свет у письменного стола. Значит, сел за работу. По занавеске порою шевелится тень. Из города подвезли провизию на завтрашний день, потом лёд. Поездная прислуга, не стесняясь, галдит.

– Тише! Государь работает! – говорю.

Смотрят на меня с удивлением, как на провинциала.

– Государь к нам привычен, – говорят.

Разместили провизию, надели кепки, залились в город погулять до отхода, и какой-то нахал шепчет мне на ухо фамильярно:

– У вас здесь публика пикантная, господин комендант.

Думаю: попадись ты мне в городе, я бы показал тебе пикантность, а тут, у царского поезда, не хочется делать тарарама».

Государь был привычен к тому, что мешали. Надо сказать, что есть люди (православные), которые почитают Царя-страстотерпца не только как страстотерпца, но и как... юродивого! Ну да, не справился, но мол ведь и не должен был, ему и не полагалось... А он справился! Он подготовил армию к победоносному (если бы не предательство и не насильственное отрешение от власти) наступлению весны 1917 года. Пусть весьма лаконично (буквально двумя словами: «сел за работу»), но в повести вполне обозначено, каким образом справился: трудился и трудился. Ему мешали, а он делал, что нужно было, и делал. Им веселье и шум, а ему забота и горе.

Образ воробья

Одно дело – низкое, пошлое, вполне присущее и людям высшего общества (олицетворенным в повести «рыжими»), и другое дело – низовое, скромное, непритязательное. Толща народной жизни, запечатленной так живо и с такой любовью в главе «Балаганы». Рядовое и – многомиллионное, вверенное Царю не как «биомасса» или «индустрия человеческих душ», но как живая жизнь под его ответственность. Думаю, что воробей как «самый рядовой представитель Божией твари» (важно, что «живчик») соотносится в повести именно с этой многомиллионной жизнью. Сейчас вы убедитесь в этом.

Первый раз воробей встречается в повести в самом ее начале, когда Володя Олленгрэн впервые в жизни сокрушается об отсутствии у него носового платка, чтобы утереть слёзы маме: «Слёзы ручьём текли из её глаз (берут во дворец – А.М.), хотелось их вытереть, и не было платочка, и первый раз в жизни я пожалел о том, какой я грязный и непослушный мальчишка: всегда вытираю нос рукавом, а платочки, которые подсовывает Аннушка, презрительно забрасываю в чулан: в карманах места мало, и когда вынимаешь платок, то вместе с ним вываливаются свинчатки, а если засунешь в карман живого воробья, воробью не хватает от платка воздуха и он начинает икать, – и вообще я всегда был против лишних вещей в хозяйстве».

В этом месте повести в нее потихоньку внедряется одна из главных особенностей – уморительность. Тем большая, что об икании воробья говорится как о деле проверенном. Но внедряется и образ воробья, для повести – сквозной! В главе «Прощальное воскресенье» кадет, пришедший к маме из училища и через небольшой промежуток времени уже заскучавший, думает: «Господи! Какая скука во дворце! Только в Корпусе я узнал, что такое настоящая человеческая жизнь. В моём классном столе, например, сидит и блаженствует настоящий живой воробей Мишка, подобранный мной в саду, костеневший от холода. Теперь Мишка освоился, ест хлеб и дышит через дырочку, которую я провертел в парте перочинным ножом. С таким приятелем умирать не надо, даже уроков учить не хочется».

В следующий раз воробей встречается нам в главе «Балаганы». Володя, которого мама отпустила на масляничное гуляние, видит Ники в окне, объясняется с ним знаками, но не может прервать свой путь к балаганам: «Выхожу из ворот и сам думаю: "Бедный Никенька, сидит, как мой воробей в парте, никуда не пускают, почему?"».

Далее – целая глава «Воробей», в которой рассказывается (тут также «в рифму» – с будущим спасенным Мишкой) о спасении замерзшего воробья. Чуть ниже мы обратимся к обсуждению этой главы. А пока лишь заметим, что упоминание спасенного воробья возникает в детском увлеченном споре:

«– Давай спорить!

– Давай. На что?

– Под стол лезть.

– Идёт.

– Нет, – переключился Ники. – Ты отдашь мне своего воробья.

Я был уверен в результатах спора, но рискнуть воробьём даже и в этом случае не решился. А вдруг, чем чёрт не шутит?

– На воробья спора нет, – твёрдо сказал я.

– Ага! – восторжествовал Ники. – Значит, врёшь».

На воробья спора нет – потому что это сама жизнь, душа.

Последняя глава («Моё влияние») начинается с сетований Володи Олленгрэна на жизнь во дворце, несвободную, стесненную: «И вот чувствуешь, кожей ощущаешь, что простой весёлый воробей попал в компанию экзотических птиц. И разве это – счастье? Счастье в том, чтобы зажать в ладонь, ещё не выспавшуюся, мамин двугривенный и в одних трусиках пулей лететь в мелочную лавочку купца Воробьёва. <...>

У воробья была своя жизнь, и особенно у воробья коломенского, который живёт в одноэтажном деревянном доме.Но Александр Третий (я это понял потом) был человек умный, не набитый придворной спесью. <...> И, вводя в свою семью меня, он умышленно выбирал мальчишку с воли, чтобы приблизить к этой воле птиц экзотических, ибо, собираясь царствовать, собираясь управлять людьми, нужно уметь ходить по земле, нужно позволять ветрам дуть на себя, нужно иметь представление о каких-то вещах, которых в клетку не заманишь».

Итак, если речь о воробье, то речь о рядовой, непритязательной и свободной от высоких задач и тяжких ответственностей – жизни. По уморительности и задорности, освещенных светом любви (не побоимся так выразиться), глава «Воробей» сравнима разве что с «Дон Кихотом» Сервантеса, как раз в этой главе и упоминаемым. Взять хотя бы посещение кухни и, в рамках этого эпизода, описание воодушевленной услужливости со стороны персонала оного святилища:

«– Нам нужно крутое яйцо для питания птицы.

И сейчас же по кухне раздался миллион эх, если только так можно сказать: "Им нужно крутое яйцо… Да, крутое яйцо…. Одно крутое яйцо… Для их птицы… Для великокняжеской птицы… Скорее, скорее кипяток, скорее, скорее яйцо, самое лучшее яйцо!" <...> Все люди, красные, в страшных накрахмаленных колпаках, вытянулись, на лицах написан восторг, и казалось, что все не знают, куда броситься. Ники, под самые глаза, в бархатном футляре, поднесли меловито вымытое яйцо на показ и одобрение, и потом сам француз благоговейно опустил его в кастрюльку с кипятком. Ни один воробей с самого сотворения мира не имел пищи, приготовленной с таким умопомрачительным почётом».

А самый конец главы? Перед тем, как напомнить его, расскажу, что один священник, давний-предавний мой друг, человек исключительной веселости, все же искренне считает, что «тут уж кощунство», так он сказал. Хорошо, это слово нам пригодится. Вот как заканчивается глава «Воробей»: «Мы только что были на крестинах новорождённого великого князя Михаила Александровича и видели, как это дело делается. Решено было воробья обратить в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы обмакнули его в стакане с подогретой водой и назвали воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал и был в раздражении. Я был протопресвитером, Ники – протодиаконом, Жоржик – крёстным отцом, а Аннушка, дико и неуместно хохотавшая, – кумою».

Мы сейчас подойдем к тому, что, на мой взгляд, является если не самым главным в повести, то самым драгоценным. Но прежде следует выделить в повести пласт, который мы назовем детским кощунством, при неотрываемости слова «детское» от слова «кощунство» – так что это совсем не кощунство! Ярчайший пример был только что приведен. Другой пример – выпад Ники против иконы святителя Николая, «старика и притом сердитого». Еще пример (пусть и не очень подходящий), относящийся не к детям, а к Великому Князю Александру Александровичу, понуждавшему г-жу Олленгрэн рещиться на службу во дворце:

«– Но у него характер, ваше высочество.

– Какой характер?

– Драчлив, ваше высочество.

– Пустяки, милая. Это – до первой сдачи. Мои тоже не ангелы небесные. Их двое. Соединёнными силами они живо приведут вашего богатыря в христианскую веру. Не из сахара сделаны».

Следующим примером мы обязаны Его Величеству, в эпизоде приема у Александры Петровны прошений как у начальницы гимназии: «Он сам берёт из материнских рук ридикюль и начинает доставать оттуда вчетверо сложенные бумаги. Мать начинает жаловаться на табачный дым.

– Да разве это дым, Диди? Это же ладан, – говорит, шутя, государь.

– Стыдно называть ладаном эту гадость! Ладан – священная вещь.

– Ну-ну, не буду. Сколько там душ?»

Странновато читать, как Его Высочество Мария Федоровна спрашивала примчавшихся к ней утром детей: «Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Вопрос «Боженьку видели?», недопустимый, так сказать, канонически и возможный в живой семейной жизни, высекает какую-то искорку, а какую – не станем доискиваться. Таковы и вопросы Ники, обращенные к «Диди», на Страстной Седмице, вроде следующего: «Боженька уже живой, Диди? Ну скажите, Диди, что он уже живой. Он уже ворочается в своей могилке?»

В сущности, речь должна, скорее, идти не о детском кощунстве, а о детской дерзновенности. К таковой, несомненно, примыкают и народные «завихрения веры», являвшиеся частью тогдашней жизни и нашедшие в повести Сургучева отражение в образе Аннушки, ушедшей, напомню, в иоаннитки и оставившей бессмертное – по небессмысленной бредовости, так я позволю себе выразиться – поучение, которое мы сейчас вспомним, снова обратившись к пребыванию детей с оживающим воробьем на кухне: «И, несмотря на весь этот почёт, моя трезвая, санчопансовская голова тревожилась только об одном: как бы из всего этого приключения не получилось крупных неприятностей с головомойкой, так как я не мог не понимать, что визиты на кухню никак не могли входить в программу нашей жизни. "У нас же – не как у людей", – размышлял я и рассчитывал только на то, что спасённый воробей из благодарности должен умолить Бога. Я отлично помнил слова Аннушки, однажды сказавшей:

– Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни чиновник не поможет. Проси зверя, чтоб помолился. Зверю у Бога отказу нет.

И я мысленно обратился с этой просьбой к воробью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на пролетавших мух неодобрительно, и каковы его думы – сказать было трудно».

Мы наконец-то подходим к самому важному, а именно к отрывку, следующему за только что приведенным: «Мои думы о молитве были переданы по наитию Ники, и Ники вдруг сказал:

– Надо помолиться за воробушка: пусть его Боженька не берёт – мало у Него воробьёв?

И мы, вообще любившие играть в церковную службу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за широкое дерево, отслужили молебен за здравие воробья, и воробей остался в живых»

Слова маленького Великого Князя «Мало у Него воробьёв?», вписанные незлобивой детской сварливостью в детское кощунство, по-детски и дерзновенны. Именно таким было сострадание Государя к рядовому подданному. Именно таким дерзновенным было предстояние Царя за народ, вплоть до готовности выпить самому горькую чашу, предназначенную не ему, а народу: вспомним видение преподобного Макария (Невского). Преувеличений тут нет: в приведенном эпизоде мы просто видим «горчичное зерно», из которого выросло это предстояние.

Великая тень

Читатель помнит, что повесть начинается с рассказа о знакомстве писателя Ильи Сургучева «с высоким, сухим, первоклассной офицерской выправки, улыбающимся» Владимиром Константиновичем Олленгрэном: «Присели на заборчик, закурили, и начался учтивый петербургский салонный разговор – из тех разговоров, которые включают в себя все знаки препинания, кроме восклицательного. И, прощаясь, Олленгрэн вдруг сказал, вздохнув:

"Мы малодушны, мы коварны,

Бесстыдны, злы, неблагодарны,

Мы сердцем хладные скопцы,

Клеветники, рабы, глупцы…"

И по берегу Средиземного латинского моря вдруг пронеслась великая северная тень, и до сих пор неравнодушная к "человеческому"». Тем же четверостишием повесть заканчивается. Это не может быть случайным. Напомним, что строки Пушкина – это строки из стихотворения «Поэт и чернь». Приведем соответствующий расширенный отрывок:

Чернь.

Нет, если ты небес избранник,

Свой дар, божественный посланник,

Во благо нам употребляй:

Сердца собратьев исправляй.

Мы малодушны, мы коварны,

Бесстыдны, злы, неблагодарны;

Мы сердцем хладные скопцы,

Клеветники, рабы, глупцы;

Гнездятся клубом в нас пороки.

Ты можешь, ближнего любя,

Давать нам смелые уроки,

А мы послушаем тебя.

Итак, обличение пороков принадлежит нераскаянным обладателям этих пороков, отчего последние как бы удваиваются, ибо бесстыдник, сознающий себя бесстыдником, бесстыден вдвое. Такие строки не могли быть непосредственно пушкинскими, поэт не мыслил себя обличителем и им не был. О пороках Пушкиным написаны «Маленькие трагедии»: скупость, сладострастие, зависть, кощунство. Но это трагедии, а не поучения. Завистник Сальери добросовестен, кощунник Вальсингам героичен, сладострастник Дон Гуан отважен, скупой рыцарь – по-рыцарски благороден. Как же горько должно быть человеку, если в размышлениях о самом себе и своем поколении ему приходится считать себя чернью и в ее бесстыжей рефлексии видеть правду! Полковник сознает себя равным тем персонажам, по поводу которых он устроил бы раньше «тарарам». Теперь поздно, все поздно, остается лишь горькая мысль, не оставляющая сердце в покое. Горечь окольцовывает повесть, как опоясывающая рифма. Вспомним, как завершается краткое писательское введение к тексту, названному «по устному рассказу полковника В.К. Олленгрэна» и написанному от первого лица: «Спустя долгое время я понял, почему Олленгрэн вдруг, и так выразительно, процитировал Пушкина: это был музыкальный ключ к человеку». Что бы это значило – «музыкальный»?! Можно представить, что в продолжительных, доверительных и обстоятельных беседах, неотступно приходивших на ум писателю в течение многих лет после смерти полковника, постепенно выделился их горький фон: покаянный ключ к человеку.

Блаженны плачущие

П овесть, неожиданно вернувшись к начальному периоду жизни Володи в Аничковом дворце (семилетнего мальчика еще покатаешь на шлейфе, а десятилетнего – вряд ли), вдруг обрывается, доводя до предела свой лаконизм и выделяя тем самым очень важное. Вот самый конец: «Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность – и как всё вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье. И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай Второй записал в своём предсмертном дневнике: "Кругом – трусость и измена". Но… этого нужно было ожидать.

овесть, неожиданно вернувшись к начальному периоду жизни Володи в Аничковом дворце (семилетнего мальчика еще покатаешь на шлейфе, а десятилетнего – вряд ли), вдруг обрывается, доводя до предела свой лаконизм и выделяя тем самым очень важное. Вот самый конец: «Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность – и как всё вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье. И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай Второй записал в своём предсмертном дневнике: "Кругом – трусость и измена". Но… этого нужно было ожидать.

Мы малодушны, мы коварны,

Бесстыдны, злы, неблагодарны;

Мы сердцем хладные скопцы,

Мы сердцем хладные скопцы,

Клеветники, рабы, глупцы…»

Одним словом «предсмертный дневник» здесь соединяется отрешение Государя от власти и мученическая кончина. В одной фразе – «Но… этого нужно было ожидать» – происшедшее осмысляется как отречение народа от Царя. Как же вопиёт многоточие в этой фразе! А почему «потому»? «И потому я горько плакал...» Мне видится объяснение в слове «теперь». Плач приходит как отклик на запоздалую благодарность!

Если же вспомнить о принципе парности, о «рифмах», пронизывающих повесть, то имеет смысл задаться вопросом: а что «рифмуется» с плачем полковника-эмигранта? Думаю, шуточный плач Володи Олленгрэна, уходящего от Ники на балаганы, и в рассказе о том в шутку, для красного словца названый плачем апостола Петра: «Ники погладил себя по волосам – это означало, что он плачет и ему горько оставаться дома. Я приложил к глазам конец башлыка и, рыдая, вздрагивая плечами, пошёл со двора, как апостол Пётр после отречения». Ан красное словцо выходит горьким... Вспомним, что последовало затем: обладание счастьем и – озлобление, воскресение – «прощальное»!

овесть, неожиданно вернувшись к начальному периоду жизни Володи в Аничковом дворце (семилетнего мальчика еще покатаешь на шлейфе, а десятилетнего – вряд ли), вдруг обрывается, доводя до предела свой лаконизм и выделяя тем самым очень важное. Вот самый конец: «Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность – и как всё вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье. И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай Второй записал в своём предсмертном дневнике: "Кругом – трусость и измена". Но… этого нужно было ожидать.

овесть, неожиданно вернувшись к начальному периоду жизни Володи в Аничковом дворце (семилетнего мальчика еще покатаешь на шлейфе, а десятилетнего – вряд ли), вдруг обрывается, доводя до предела свой лаконизм и выделяя тем самым очень важное. Вот самый конец: «Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность – и как всё вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье. И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай Второй записал в своём предсмертном дневнике: "Кругом – трусость и измена". Но… этого нужно было ожидать.Мы малодушны, мы коварны,

Бесстыдны, злы, неблагодарны;

Мы сердцем хладные скопцы,

Мы сердцем хладные скопцы,Клеветники, рабы, глупцы…»

Одним словом «предсмертный дневник» здесь соединяется отрешение Государя от власти и мученическая кончина. В одной фразе – «Но… этого нужно было ожидать» – происшедшее осмысляется как отречение народа от Царя. Как же вопиёт многоточие в этой фразе! А почему «потому»? «И потому я горько плакал...» Мне видится объяснение в слове «теперь». Плач приходит как отклик на запоздалую благодарность!

Если же вспомнить о принципе парности, о «рифмах», пронизывающих повесть, то имеет смысл задаться вопросом: а что «рифмуется» с плачем полковника-эмигранта? Думаю, шуточный плач Володи Олленгрэна, уходящего от Ники на балаганы, и в рассказе о том в шутку, для красного словца названый плачем апостола Петра: «Ники погладил себя по волосам – это означало, что он плачет и ему горько оставаться дома. Я приложил к глазам конец башлыка и, рыдая, вздрагивая плечами, пошёл со двора, как апостол Пётр после отречения». Ан красное словцо выходит горьким... Вспомним, что последовало затем: обладание счастьем и – озлобление, воскресение – «прощальное»!

Раболепие, но другое – вместо послесловия

Можно верить в Божественность Христа и не придавать значения Его царственности. В современном мире (особенно на Западе) распространено представление о Христе как о сверхдемократической личности, всех любящей, всех приемлющей, ко всем приветливой. Монархическое чувство к такой личности было бы оскорбительным по отношению к ней самой. И у нас есть приходы, есть верующие, для которых Христос – лишь «само собой разумеется» Царь, но главное не в этом, главное – в человеколюбии... Так и слышу, как кто-нибудь восклицает в ответ «А что в нем плохого?» Я отвечу: то, что оно главное. Ибо в этом случае что-то заслоняется и что-то смазывается, что нельзя заслонять или смазывать.

Вера без Церкви пуста, а церковная вера предполагает благоговение. Оно не будет живым и настоящим, если нет живого и настоящего отношения ко Христу как к Царю. Но российские культурные люди из поколения в поколение (до 1917 года) вытравляли в себе всякое монархическое чувство, не замечая, что параллельно вытравлялось и соответствующее чувство к Царю Небесному, искажалась живая православная вера: Божественный Страдалец становился чуть ли не братом.... По моему убеждению, не что иное, как атрофированность монархического мировоззрения и создает непроизвольную ущербность веры, каковую можно заметить в некоторых братьях и сестрах. Речь идет совсем не о том, чтобы в чем-то их упрекнуть, тут вина не личная, а «рыцарского ордена» (Бердяев) интеллигенции в целом. Об этом уж говорено и не раз, но предложим еще один термин. Речь идет лишь о том, чтобы обозначить нашу давнюю неизжитую болезнь: монархофобию. Мы не видим здесь и проблемы и здоровыми быть не хотим, вот что плохо.

Свобода в тривиальном, демократическом смысле слова остается для многих фетишем, если не предметом служения. Никогда не забуду, как на радио «Эхо Москвы» в 1997 г. спрашивали мнение о фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» одного уважаемого человека, православного, сына известного убиенного священника. Тот ответил следующим образом: «Мы с женой посмотрели, и у нас осталось чувство, будто нас вываляли в грязи. Но фильм, конечно, должен быть показан». Какое раболепие! – перед указанным фетишем. Понятно, оно же проявлялось и ради выпуска фильма «Матильда» в российский прокат. Разве можно, мол, запретить «художественное произведение»? Почему же нельзя, если оно кощунственно и ложно? При всей взвешенности суждений, Церковь внятно дала именно такую оценку скандальному фильму, но ее не послушали.

Сравните искажения гнусные, кощунственные с искажениями и вправду художественными, «в пользу света», какие допущены в повести Ильи Сургучева. Честно говоря, я поначалу огорчился, узнав о них – так полюбилась мне повесть, так хотелось мне верить, что все так и было, как в ней написано. Но потом, возвращаясь и возвращаясь к этому произведению, я увидел в нем полноту высказывания художника, без «допущений» же ее не достигнуть.

Увы, столетие мученической кончины Царской Семьи Россия встречает вне покаяния. Слишком многие (даже среди православных) Царя не любят, им не дорожат, о нем по-прежнему скверно и скучно долдонят. С той разницей, что если сто лет назад это могло быть искренним заблуждением и «жалкими словами», то теперь это в чистом виде упрямое праздномыслие. Бог с ними, пусть как хотят. Но в Церкви живет почитание Царской Семьи, живет мысль о Царе. Да, есть храмы, в которых к нему безразличны. Есть, напротив, с «ревностью не по разуму». Есть и такое, что сам Государь наверняка не одобрил бы: например, почитание с ожесточением против тех, кто мыслит иначе. Все же правды больше, настоящего больше, и эта закваска растет и растет, никакие «Матильды» не повредят ей. Я могу в какой-то степени свидетельствовать об этом, потому что уже много лет в рамках воскресной школы для взрослых читаю лекции со слайдами о Царской Семье. И знаю, как откликается рядовой православный человек на правдивый рассказ о Царе. Словно огонек прикасается к его сердцу и загорается в глазах – я это видел множество раз.

Свидетельство о Царской Семье – это благовестие для нашей земли. На небосводе его сияют как звезды и отдельные эпизоды, и благородные воспоминания (Жильяр, Ден, Буксгевден), и некоторые отдельные фразы, к примеру: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения Родной Матушки России». Одна из самых ярких звезд этого благовестия – повесть Ильи Сургучева «Детство Императора Николая II». Она начинается со слов (в виде эпиграфа) как бы неуместного, отторгаемого православным сердцем автора – Вольтера. Не берусь размышлять, какой смысл в привлечении именно этого имени. Приведу слова эпиграфа (Вольтер, «Танкред», акт III): «Всем сердцам, которым дорога Родина!» Считайте их эпиграфом и к этой статье.

Комментарии ():

Написать комментарий: