Русская церковная эмиграция в Чехии

В 1920-30-е годы Прага была одним из крупнейших центров русской эмиграции. Чешская столица стяжала тогда заслуженную славу "русского Оксфорда". О культурной и научной жизни русских эмигрантов в Чехословакии написано множество специальных исследований. Портал Богослов.Ru предлагает вниманию читателей статью доктора исторических наук М. В. Шкаровского, посвященную истории церковной жизни русской эмиграции в Чехии.

Статья

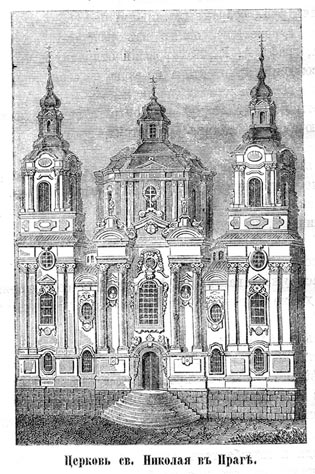

Православие на чешских землях имеет тысячелетнюю историю, но в период их пребывания в составе Австрийской (Австро-Венгерской) империи оно фактически исчезло (в 1910 г. в Чехии насчитывалось 1063 православных, в основном входивших в русские приходы). Первая русская община возникла в Праге в 1871 г. В этом году граф П.А. Голинищев-Кутузов взял в аренду на 30 лет, закрытый в 1785 г. бывший католический собор, построенный в 1732-1735 гг. в центре Старого города, на Староместской площади. После ремонта и переоборудования храм был освящен 4 августа 1874 г. во имя свт. Николая (Микулаша) Чудотворца с приделом равноапп. Кирилла и Мефодия. В 1900 аренду собора пролили еще на 30 лет, в то время община насчитывала 350 человек, в основном чехов и сербов. С началом I Мировой войны, 7 августа 1914 г. настоятель собора протоиерей Николай Рыжков был арестован австрийскими властями и заключен в Венскую тюрьму, а Никольский храм в 1916 г. превращен в гарнизонный костел.[1]

Православие на чешских землях имеет тысячелетнюю историю, но в период их пребывания в составе Австрийской (Австро-Венгерской) империи оно фактически исчезло (в 1910 г. в Чехии насчитывалось 1063 православных, в основном входивших в русские приходы). Первая русская община возникла в Праге в 1871 г. В этом году граф П.А. Голинищев-Кутузов взял в аренду на 30 лет, закрытый в 1785 г. бывший католический собор, построенный в 1732-1735 гг. в центре Старого города, на Староместской площади. После ремонта и переоборудования храм был освящен 4 августа 1874 г. во имя свт. Николая (Микулаша) Чудотворца с приделом равноапп. Кирилла и Мефодия. В 1900 аренду собора пролили еще на 30 лет, в то время община насчитывала 350 человек, в основном чехов и сербов. С началом I Мировой войны, 7 августа 1914 г. настоятель собора протоиерей Николай Рыжков был арестован австрийскими властями и заключен в Венскую тюрьму, а Никольский храм в 1916 г. превращен в гарнизонный костел.[1]Помимо пражского прихода на нынешней территории Чехии до I Мировой войны были образованы русские общины и построены каменные храмы в трех, пользовавшихся большой популярностью у российской знати, курортных городах: Карловых Варах (Карлсбаде), Франтишковых Лазнях (Франценсбаде) и Марианских Лазнях (Мариенбаде). Самый большой храм свв. апп. Петра и Павла был возведен в 1893-1897 гг. по проекту архитекторов К.А. Ухтомского и Г. Видермана. Вторую церковь - св. равноап. вел. кн. Владимира построили в 1900-1902 гг. по проекту академика архитектуры Н.В. Султанова в Мариенбаде. Еще один храм - св. блг. вел. кн. Ольги был возведен в 1881-1889 гг. архитектором Г. Видерманом в Франценсбаде. Все эти церкви оказались закрыты австрийскими властями во время I Мировой войны.

Уже к концу гражданской войны в России Прага стала одним из главных центров русской эмиграции. Именно здесь в ноябре 1919 г. возникла первая студенческая эмигрантская организация - «Союз русских студентов в Чехословакии». Правительство охотно принимало беженцев из России, развернув для них широкую программу помощи под названием «Русская акция».

После эвакуации белых войск и беженцев из Крыма в Константинополь оттуда по особому набору в Чехословакию было переправлено 5 тыс. русских студентов и около 1,5 тыс. представителей интеллигенции. В результате в Праге возникло множество русских культурно-общественных и учебных организаций: Коммерческий и Кооперативный институты, Русский профессорский дом, Народный (свободный) университет, Русский юридический факультет, Кондаковский семинар по изучению древне-церковного искусства Православного Востока, русская гимназия с преподаванием Закона Божия и др. В 1922-1923 гг. поддержкой правительства Чехословакии пользовались 4464 русских и 1990 украинских студентов. Всего в этой стране в начале 1920-х гг. проживало до 40 тыс. русских эмигрантов, а в 1929 г. - 13,7 тыс.

Именно Прага наряду с Парижем стала важнейшим центром Русского христианского студенческого движения (РСХД), возникшего по инициативе протоиерея В. Зеньковского. Уже в 1920-1921 гг. в Чехословакии возникли «Христианское общество русских студентов» и «Русский христианский кружок». В 1923 г. в Пряшеве состоялся русский зарубежный студенческий съезд, принявший решение об организации РСХД, и в дальнейшем в Чехословакии проходили ежегодные летние съезды участников движения.[2]

Возникшие в Чехословакии русские православные общины (кроме монастыря прп. Иова в Словакии) подчинялись управляющему русскими приходами в странах Западной Европы митрополиту Евлогию (Георгиевскому), до 1930 г. состоявшему в юрисдикции Московского Патриархата, а в 1931 г. перешедшему в Константинопольскую Церковь. Непосредственно эти общины окормлял епископ Бельский Сергий (в миру Аркадий Дмитриевич Королев). За отказ признать автокефалию Польской Православной Церкви он был в 1922 г. арестован и весной этого года выслан из Польши в Чехословакию.

Узнав об этом, митрополит Евлогий назначил епископа Сергия своим викарием и настоятелем собора свт. Николая Чудотворца на Староместской площади Праги, который в 1919 г. уже был передан православной общине (временным настоятелем первое время являлся чех из Волынской губернии священник Алексий Ванек, возобновивший зимой 1921 г. регулярные богослужения). В самом начале служения здесь еп. Сергию пришлось выдержать тяжелую борьбу с чешским православным архиепископом Пражским Савватием (Врабицем), так как чехословацкое правительство предоставило храм свт. Николая в общее пользование русского прихода и Владыки Савватия. Однако эта ситуация продолжалась лишь до 1924 г., когда православных чехов возглавил епископ Горазд (Павлик), и собор полностью перешел к русской общине.[3] 15 апреля 1924 г. митр. Евлогий и еп. Сергий совершили в Праге хиротонию во епископа Берлинского архимандрита Тихона (Лященко), перешедшего в дальнейшем в Русскую Православную Церковь за границей.

Узнав об этом, митрополит Евлогий назначил епископа Сергия своим викарием и настоятелем собора свт. Николая Чудотворца на Староместской площади Праги, который в 1919 г. уже был передан православной общине (временным настоятелем первое время являлся чех из Волынской губернии священник Алексий Ванек, возобновивший зимой 1921 г. регулярные богослужения). В самом начале служения здесь еп. Сергию пришлось выдержать тяжелую борьбу с чешским православным архиепископом Пражским Савватием (Врабицем), так как чехословацкое правительство предоставило храм свт. Николая в общее пользование русского прихода и Владыки Савватия. Однако эта ситуация продолжалась лишь до 1924 г., когда православных чехов возглавил епископ Горазд (Павлик), и собор полностью перешел к русской общине.[3] 15 апреля 1924 г. митр. Евлогий и еп. Сергий совершили в Праге хиротонию во епископа Берлинского архимандрита Тихона (Лященко), перешедшего в дальнейшем в Русскую Православную Церковь за границей.По воспоминаниям митрополита Евлогия, «приходская жизнь под водительством владыки Сергия забила ключом. Скромный, простой, смиренный, Преосвященный Сергий обладал редким даром сплачивать вокруг себя людей самых противоположных: знатные и незнатные, ученые и неученые, богатые и бедные, правые и левые - все объединялись вокруг него в дружную семью». В начале 1920-х гг. в соборе появился профессиональный хор под руководством Ф.Ф. Никиташина.[4]

Стараниями епископа Сергия в 1924-1925 гг. была построена в неорусском стиле по проекту профессора В.А. Брандта каменная церковь Успения Божией Матери на существовавшем с 1905 г. русском участке пражского кладбища в Ольшанах. 11 сентября 1924 г. ее заложил епископ Сергий, а 22 ноября 1925 г. освятил митрополит Евлогий в сослужении с другими архиереями и многочисленным русским духовенством из Чехословакии, Франции и Югославии. В подвальном этаже Успенской церкви была устроена крипта св. вмч. Софии, где со временем захоронили создателей храма, многих известных деятелей русской эмиграции, а в конце 1920-х гг. сюда перенесли останки погибших в годы I Мировой войны сербских воинов.

1 августа 1926 г. Успенская церковь была предоставлена на некоторое время для богослужений епископу Горазду, при этом русский хор пел по-чешски. Позднее Владыка Сергий создал и третью русскую церковь в Праге - домовый храм свт. Николая на Рузвельтовой улице. В центре города для Владыки была снята большая квартира, так называемое Николаевское подворье. После богослужений в соборе там собирались прихожане на общие трапезы и для общения с духовенством. По вечерам епископ Сергий читал там акафисты и вел духовные беседы.

Кроме храмов Праги в ведении Владыки Сергия находились православные приходы в Брно (где проживало много русских студентов), Братиславе и позднее - в Нитре. Настоятелем храма в Брно служил священник Алексий Ванек. Митр. Евлогий отозвался о нем так: «О. Ванек - очень хороший «батюшка», горячо преданный Православию. Чистоту Православия он блюдет строго и в отношении к церковной дисциплине не допускает послаблений или новшеств».[5]

Стараниями русских эмигрантов, главным образом студентов, были устроены домовые церкви и в других городах Чехословакии: Пильзне, Градце Кралове, Пшимбране и т.д. Епископу Сергию было поручено наблюдение и за русскими курортными храмами в Карловых Варах (Карлсбаде), Франтишковых Лазнях (Франценсбаде) и Марианских Лазнях (Мариенбаде), где богослужения совершались только в летний сезон, по воскресным и праздничным дням.[6]

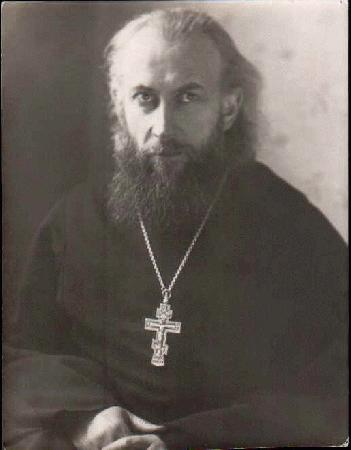

Долгое время епископ Сергий был единственным русским священнослужителем в Праге и сам совершал все требы. Только в 1928 г. у него появился ближайший друг и помощник - иеромонах, а затем архимандрит Исаакий (Иван Васильевич Виноградов). До революции он учился в Петроградской Духовной Академии, в годы гражданской войны служил штабс-капитаном в знаменитой Дроздовской дивизии Белой армии, в 1927 г. окончил Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже и был направлен митрополитом Евлогием в Прагу, где стал настоятелем Успенской церкви в Ольшанах и также возглавил «Братство для погребения православных русских граждан и для охраны их могил в Чехословакии» (Успенское братство). Отец Исаакий служил и в пражском соборе свт. Николая Чудотворца.[7]

Долгое время епископ Сергий был единственным русским священнослужителем в Праге и сам совершал все требы. Только в 1928 г. у него появился ближайший друг и помощник - иеромонах, а затем архимандрит Исаакий (Иван Васильевич Виноградов). До революции он учился в Петроградской Духовной Академии, в годы гражданской войны служил штабс-капитаном в знаменитой Дроздовской дивизии Белой армии, в 1927 г. окончил Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже и был направлен митрополитом Евлогием в Прагу, где стал настоятелем Успенской церкви в Ольшанах и также возглавил «Братство для погребения православных русских граждан и для охраны их могил в Чехословакии» (Успенское братство). Отец Исаакий служил и в пражском соборе свт. Николая Чудотворца.[7] В первой половине 1930-х гг. помощником настоятеля собора свт. Николая Чудотворца служил священник Сергий Шимский, но в феврале 1936 г. он был переведен к Симеоновской церкви Дрездена. В 1932 г. к пражскому собору свт. Николая был рукоположен во диакона, а в 1933 г. - во иерея профессор - математик и астроном, сын знаменитого художника Виктора Васнецова о. Михаил Васнецов. С этого времени он служил в русских храмах Праги около 40 лет (с конца 1930-х гг. - в сане протоиерея). Следует упомянуть также, что в 1930-е гг. в Праге жил известный православный богослов профессор Николай Лосский.

Епископ Сергий находился в очень хороших отношениях с Владыкой Гораздом и принимал участие в освящении кафедрального собора свв. Кирилла и Мефодия в Праге 28 сентября 1935 г., а также других торжествах православной Чешской епархии. В то же время Владыка Сергий сослужил и с архиепископом Савватием, с которым с 1931 г. фактически находились в одной юрисдикции - Константинопольского Патриархата. Правда, при этом между ними иногда случались недоразумения.

После захвата Судетской области Германией распоряжением рейхсминистра церковных дел Г. Керла от 5 мая 1939 г. находившиеся ранее в юрисдикции митрополита Евлогия, но не имевшие собственных приходов, русские приходы в Карлсбаде, Мариенбаде и Франценсбаде со всем их имуществом были переданы Берлинской и Германской епархии Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ). Возглавлявший эту епархию архиеп. Серафим (Ляде) рукоположил 28 мая 1939 г. во священника Дионисия Ильина и 15 декабря того же года назначил его настоятелем Мариенбадской церкви св. кн. Владимира с поручением временно обслуживать также Карлсбадский и Франценсбадский храмы.[8]

Через несколько месяцев после оккупации Чехии и образования на ее территории Протектората Богемии и Моравии между епископом Сергием (Королевым) и архиепископом Серафимом (Ляде) было заключено компромиссное соглашение от 3 ноября 1939 г. Согласно его тексту три еще сохранившиеся евлогианских общины в Германии и две в протекторате (в Праге и Брно) подчинялись викарному епископу митрополита Евлогия и в то же время входили в епархию РПЦЗ: «эти общины присоединяются к русской православной епархии епископа Берлинского и Германского, корпорации публичного права при соблюдении следующих целей: а) Их самостоятельность и их собственная церковная жизнь сохраняются; б) Их подчинение епископу Сергию продолжает существовать; в) Юрисдикциональная связь епископа Сергия и подчиняющегося ему духовенства и церковных общин с митрополитом Евлогием остается неприкосновенной». Владыка Серафим получил широкие права надзора за жизнью евлогианских приходов, которыми он, впрочем, почти не пользовался.[9]

Это соглашение в дальнейшем сыграло большую роль, фактически прекратив преследование евлогиан в Германии и на некоторых захваченных ею территориях. После создания в мае 1942 г. Средне-Европейского митрополичьего округа РПЦЗ количество евлогианских приходов в нем выросло с 5 до 13 (шесть в Бельгии, три в Германии, два в Чехии и два в Словакии), и все они вошли в округ на основе соглашения от 3 ноября 1939 г.[10]

27 апреля 1941 г. в Праге состоялось юбилейное чествование Владыки Сергия по поводу 20-летия его епископской деятельности, объединившее всю русскую колонию. Следует отметить, что Пасхальные богослужения Владыки в 1941 г. передавались по пражскому радио.[11] 14 июня 1942 г. епископ Бельский Сергий (он сохранял этот титул все довоенные и военные годы) участвовал в хиротонии в Воскресенском соборе Берлина епископа Филиппа (Гарднера).

После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. Владыка Сергий вместе с архим. Исаакием начал служить молебны о даровании победы над фашизмом. Отец Исаакий присоединился к призыву проживавшего в США митрополита Вениамина (Федченкова) оказать поддержку русскому народу и призвал свою паству к участию в сборе пожертвований для русских. Он исповедовал скрывавшихся советских военнопленных (один из них написал об этом воспоминания). Как бывший кадровый офицер о. Исаакий публично с восхищением отмечал храбрость и мужество русских солдат, что было небезопасно в оккупированной Чехословакии.

Проживавшие в Праге духовные дети архимандрита позднее свидетельствовали, что ему было видение во сне: князь-мученик Вячеслав Чешский предсказал, что Россия победит в войне с Германией. Сам о. Исаакий так рассказывал о своем сне в годы войны: «Будто я нахожусь в храме святого Вита, молюсь у статуи святого Вячеслава. Слышу шорох и вижу, что статуя ожила, одежда цветная и говорит мне на «Вы»: Скажите своим друзьям, русским, и моим друзьям - чехам, что я упросил Бога пощадить славян, и они выйдут победителями из этой войны. Это - за то, что Вы усердно молитесь Богу и почитаете меня».»[12]

В условиях немецкой оккупации большинство русских организаций продолжали свою деятельность (при этом Народный университет переименовали в Русскую Академию), однако формально они были подчинены Управлению делами русских эмигрантов, где эмигрантам пришлось вставать на учет и получать регистрационные карточки. Из церковных организаций гестапо закрыло лишь «Братство для погребения православных русских граждан и для охраны и содержания в порядке их могил в Чехословакии». Оккупационные власти строжайше запретили оказывать какую-либо помощь советским военнопленным, что, впрочем, многие русские эмигранты делали вопреки запретам.[13]

Во время уничтожения осенью 1942 г. чешских православных общин русские приходы, вероятно благодаря заступничеству митрополита Серафима, были спасены от ликвидации. Отдельные репрессии все же происходили. Так 3 ноября в связи с убийством Р. Гейдриха был арестован гестапо настоятель Мариенбадской церкви священник Дионисий Ильин, его отправили в концлагерь Маутхаузен, а затем 1 декабря 1944 г. перевели в концлагерь Дахау. Однако храм в Мариенбаде не закрыли, его настоятелем 21 августа 1944 г. был назначен бывший секретарь Владыки Серафима архимандрит Гермоген (Кивачук), а 6 сентября 1944 г. на вакансия диакона - диакон Владимир Кирик.

В Карлсбадскую церковь свв. апп. Петра и Павла вместо умершего 8 июля 1942 г. священника Евгения Ножина митрополит Серафим в августе того же года назначил настоятелем священника Аркадия Моисеева, а в середине 1944 г. - выпускника Богословско-пастырских курсов в Вильнюсе священника Сергия Каргая. В Фраценсбаде расквартированная в городе часть СС попыталась превратить здание Ольгинской церкви в свой склад, но решительно выступившим против бургомистру и митрополиту Серафиму удалось помешать этому. 26 августа 1944 г. Владыка назначил в Франценсбадский храм протодиакона Григория Лотова.[14]

В Карлсбадскую церковь свв. апп. Петра и Павла вместо умершего 8 июля 1942 г. священника Евгения Ножина митрополит Серафим в августе того же года назначил настоятелем священника Аркадия Моисеева, а в середине 1944 г. - выпускника Богословско-пастырских курсов в Вильнюсе священника Сергия Каргая. В Фраценсбаде расквартированная в городе часть СС попыталась превратить здание Ольгинской церкви в свой склад, но решительно выступившим против бургомистру и митрополиту Серафиму удалось помешать этому. 26 августа 1944 г. Владыка назначил в Франценсбадский храм протодиакона Григория Лотова.[14]Русские церкви в Праге не только не были закрыты, но и в одной из них - Свято-Успенской в Ольшанах активно продолжалась начатая в мае 1941 г. роспись стен фресками группой русских художников под руководством Т.В. Коссинской (позднее монахини Серафимы) по эскизам знаменитого художника Ивана Билибина. В июле 1942 г. епископ Сергий (Королев) обратился к православным верующим Средне-Европейского митрополичьего округа с воззванием, призывающим жертвовать на роспись храма: «Это Храм-Памятник пребывания русских людей здесь, на чужбине, памятник русской культуры и русского храмового зодчества... В день Храмового Праздника Св. Николая (9-22 мая 1941 г.) была оглашена долгожданная и радостная весть о начале работ по росписи Успенского храма, и был отслужен молебен перед начатием благого дела. Господь благословил сие начинание, послав на него деятелей, большинство которых работает «Христа ради». Мы приступаем к нему без всяких материальных средств, без всякой сметы, без обычных человеческих расчетов, положившись только на волю Божию... Когда на Русской земле разрушены храмы и стерты с лица земли почти все остатки старинной живописи, жертва на роспись этого храма будет первой жертвой на восстановление родной старины в этом памятнике русского церковного зодчества».[15]

По распоряжению Владыки Серафима (Ляде) настоятели храмов Средне-Европейского митрополичьего округа устроили за воскресным богослужением тарелочные сборы на благоукрашение Свято-Успенской церкви, и роспись ее стен была продолжена. Завершилась эта роспись в 1946 г.

Один из чешских православных священников позднее вспоминал: «В 1943 году, когда я был настоящим пленником у немцев после закрытия чешской церкви, проездом через Прагу навестил Ольшанскую церковь и исповедался у о. архимандрита Исаакия. Жалел я, главным образом, о том, что в то время не мог совершать богослужения. И он мне безбоязненно для того времени сказал, чтобы я был спокоен, что немцы войну проиграют, и что церковь будет восстановлена, что и исполнилось. Также имею сведения, что в продолжение своей деятельности в Чехии о. архимандриту удалось приобрести для Православия тысячи верующих членов. Был он весьма любимым человеком...».[16]

Епископ Сергий (Королев) был противником воссоединения православных с католиками. Поэтому когда весной 1944 г. появившийся в Праге представитель папского нунция в Германии герцог Георг Мекленбургский (эмигрировавший из России немец) пытался вести с Владыкой Сергием и начальником Русского общевоинского союза генералом А.А. фон Лампе переговоры об объединении Греко-католической (униатской) и Православной Церквей, они закончились полной неудачей.[17]

Осенью 1944 г. в Праге несколько месяцев прожили эвакуированный из Белоруссии епископ Рославльский Павел (Мелетьев) и выехавший из Белграда в связи с приближением советских войск известный богослов профессор-протоирей Георгий Флоровский.

В 1944 г. при русских храмах в Судетах поселилось несколько групп православных архиереев и сопровождавших их лиц, эвакуированных с оккупированной территории СССР и из Югославии. Первоначально - 15 августа в г. Франценсбаде поселились архиереи Белорусской Православной Церкви: митрополит Минский Пантелеимон (Рожновский), архиепископ Белостокский и Гродненский Венедикт (Бобковский), архиепископ Могилевский и Мстиславский Филофей (Нарко), епископ Смоленский Стефан (Севбо) и епископ Витебский Афанасий (Мартос). Они жили в отеле Тюрингенхоф и служили в местной русской церкви св. кн. Ольги.

Еще два белорусских архиерея с сопровождавшим их духовенством были во второй половине августа размещены в Мариенбаде: митрополит Полесский и Пинский Александр (Иноземцев) и архиепископ Полесский и Брестский Иоанн (Лавриненко). При этом Владыка Александр подарил местной церкви св. кн. Владимира икону Спасителя в позолоченных и платиновых ризах, он жил в помещении причта под храмом. Архиепископ Иоанн также служил в Князь-Владимирской церкви, но проживал в отеле Парадиз.[18]

Следует отметить, что митрополит Александр ранее принадлежал к неканоничной автокефальной Украинской Православной Церкви и лишь в 20-х числах августа 1944 г. в письме митрополиту Берлинскому и Германскому Серафиму (Ляде) отрекся от нее. 23 января 1945 г. Владыка Александр в письме первоиерарху РПЦЗ митрополиту Анастасию просил воспретить архиепископу Иоанну носить якобы неканоничный титул Полесский и Брестский, однако эта просьба удовлетворена не была (митрополит Александр умер в 1948 г. в Мюнхене при таинственных обстоятельствах).[19]

В Карлсбад 10 ноября 1944 г. из Белграда через Вену эвакуировался Архиерейский Синод РПЦЗ во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским). Здесь 24 февраля 1945 г. скоропостижно скончался и 27 февраля был похоронен на городском кладбище бывший архиепископ Берлинский и Германский на покое Владыка Тихон (Лященко). Вскоре в Карлсбад переехал из г. Торгау и митрополит Серафим (Ляде). Привезенная из Белграда главная святыня русского зарубежья - чудотворная Курская икона Божией Матери несколько месяцев находилась в карлсбадской церкви свв. апп. Петра и Павла.

В Карлсбад 10 ноября 1944 г. из Белграда через Вену эвакуировался Архиерейский Синод РПЦЗ во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским). Здесь 24 февраля 1945 г. скоропостижно скончался и 27 февраля был похоронен на городском кладбище бывший архиепископ Берлинский и Германский на покое Владыка Тихон (Лященко). Вскоре в Карлсбад переехал из г. Торгау и митрополит Серафим (Ляде). Привезенная из Белграда главная святыня русского зарубежья - чудотворная Курская икона Божией Матери несколько месяцев находилась в карлсбадской церкви свв. апп. Петра и Павла. С 1942 г. в Судетах находилось значительное количество восточных рабочих (остарбайтеров), насильственно завезенных из оккупированных областей СССР. Несмотря на запреты, остарбайтеры посещали богослужения в русских храмах. Так в церковной прессе уже в конце 1942 г. отмечалось, что в Мариенбадскую церковь ходят работающие у окрестных немецких крестьян русские с занятых восточных территорий, причем часто их сопровождают хозяева-немцы.[20] Пытаясь помешать этому, Гиммлер в начале 1945 г. назначил окормлять восточных рабочих в Судетах многолетнего агента СД епископа автокефальной Украинской Церкви Мстислава (Скрыпника), но тот не успел приступить к исполнению данной функции.

В связи с приближением советских войск 15 апреля 1944 г. митрополит Анастасий с келейником, а затем и другие архиереи РПЦЗ вместе со служащими Синода выехали в Баварию. Туда же переселились и почти все иерархи Белорусской Православной Церкви. Однако некоторые вывезенные немцами с оккупированных территорий СССР в Чехию архиереи дождались прихода советских войск.

В июле 1944 г. в чешский г. Верниград (Судеты) был эвакуирован из Каунаса управляющий Прибалтийским экзархатом Московской Патриархии архиепископ Ковенский Даниил (Юзвьюк) в сопровождении настоятеля Каунасского собора протоиерея Герасима Шореца и еще нескольких клириков. В октябре большая группа священнослужителей Прибалтийского экзархата, в том числе епископ Рижский Иоанн (Гарклавс) с чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери, были перевезены немцами из латвийского г. Лиепая в чешский г. Яблонец (Габлонц, Судеты).[21] Вскоре с ними стал проживать и архиепископ Даниил (Юзвьюк).

В Яблонце эвакуированные православные священнослужители получили возможность совершать богослужения в пустующем старокатолическом храме. Приемный сын епископа Иоанна о. Сергий Гарклавс позднее вспоминал: «Прихожан было много: из Яблонца и окрестностей приходили рабочие, вывезенные немцами из различных стран, - греки, румыны, болгары, русские. Как-то под Рождество владыка пообещал, что мы привезем на богослужение чудотворную икону. По снегу, на санях и довезли. Как счастливы были люди!»[22]

После прихода советских войск в середине мая 1945 г. оба архиерея от имени всего подведомственного им в Яблонце духовенства написали письма Московскому Патриарху Алексию с просьбой оказать содействие в возвращении в СССР. Так епископ Иоанн в своем докладе Первосвятителю от 20 мая писал: «Находясь в беженских условиях в Германии, мы, сохраняя верность Матери Церкви, не вступали в каноническое и молитвенное общение с епископами и духовенством других юрисдикций, что и было причиной того, что нам не давали возможности совершать открытые богослужения в храмах, лагерях и проч. общественных местах. Если с большим трудом мне и удалось добиться разрешения совершать богослужения в Габлонцском старокатолическом храме, то ради латышей, да и то негласно. Приветствуя Ваше Святейшество с принятием высокого жребия патриаршего служения и победным окончанием русским народом войны, пребываю преданным слугой Вашего Святейшества». Епископ сообщил, что вместе с ним проживают протоиереи Петр Кудринский, Николай Перехвальский, Иоанн Легкий, Николай Веглайс, Иоанн Бауман, Николай Лапекин, священник Петр Михайлов, протодиакон Михаил Яковлев, семь иподиаконов и церковнослужителей с семьями.[23]

Это письмо было передано в советскую военную комендатуру, но ответа от Патриарха не последовало. В результате, среди священников начались колебания о целесообразности возвращения на Родину, вызванные опасением репрессий, и в середине августа 1945 г. часть проживавших в Яблонце священнослужителей во главе с епископом Иоанном, захватившим с собой Тихвинскую икону, бежала в Мюнхен, в американскую зону оккупации Германии.[24]

Узнав о побеге, советское посольство в Чехословакии предприняло попытку вернуть беглецов и икону. В октябре 1945 г. оставшийся в Яблонце протоиерей Петр Кудринский по распоряжению приехавшего из Москвы епископа Херсонского и Николаевского Фотия и с санкции советского посольства был послан в Мюнхен с целью убедить возглавлявшего Русскую Православную Церковь за границей митрополита Анастасия перейти в юрисдикцию Московского Патриархата, а также «убедить епископа Иоанна Гарклавса возвратиться на Родину и забрать Тихвинскую чудотворную икону Божией Матери». После получения иконы ее предполагалось временно поместить в Успенском храме Праги. Трижды пытался о. Петр выехать в американскую зону оккупации через различные пропускные пункты, но везде получал отказ со стороны американцев, о чем доложил в письменном виде Патриарху Алексию (Тихвинская икона вернулась в Россию только в 2004 г.).[25]

Владыка Даниил (Юзвьюк) остался в Чехии, 19 декабря 1945 г. восстановил общение с Московским Патриархатом и через две недели - 30 декабря был назначен архиепископом Пинским и Брестским. В дальнейшем он подвергался аресту и в 1949-1955 гг. находился в заключении. В 1949 г. были арестованы и осуждены прот. Петр Кудринский и ряд других оставшихся в Чехии священнослужителей Прибалтийского экзархата. Однако некоторые из них избежали репрессий. Так эвакуированный из Лиепаи протодиакон Михаил Яковлев с конца 1945 г. служил в Праге при епископе Сергии (Королеве), а с 9 июля 1946 г. - в Успенской церкви в Ольшанах. Лишь в 1952 г. он вернулся в СССР.

После прихода советских войск все три русские церкви в Судетах остались действующими. В Марианске Лазне 26 мая вернулся освобожденный из концлагеря священник Дионисий Ильин, замещавший же его архимандрит Гермоген (Кивачук) был арестован и несколько месяцев провел в чешской тюрьме (после освобождения он был запрещен в служении Архиерейским Синодом РПЦЗ и в дальнейшем, находясь в юрисдикции Константинопольского Патриархата, служил в Риме, где и скончался 10 января 2002 г.). В декабре 1945 г. о. Дионисий перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, в этом году община церкви св. кн. Владимира начала издавать приходской журнал «Голос православия».

Так же в конце 1945 г. в юрисдикцию Московского Патриархата перешел оставшийся в Марианских Лазнях архиепископ Полесский и Брестский Иоанн (Лавриненко). В это время по благословению Патриарха Алексия он был назначен настоятелем церкви св. кн. Владимира, но в 1946 г. определен на Молотовскую (Пермскую) кафедру в СССР; в Чехословакию Владыка Иоанн уже не вернулся. Настоятелем храма вновь стал служить священник Д. Ильин. Правда, 16 июня 1949 г. о. Дионисий перешел чешско-германскую границу и был принят в юрисдикцию РПЦЗ. Пожизненным старостой Князь-Владимирской церкви являлся бывший бургомистр Ф. Надлер.[26]

После перехода в конце 1945 г. в юрисдикцию Московского Патриархата общины храма в Карловых Варах его настоятелем служил эвакуированный 26 апреля 1944 г. из Одессы в Белград, а затем в Судеты архиепископ Херсонский и Николаевский Антоний (Марченко), принадлежавший в годы войны к автономной Украинской Православной Церкви. В 1946 г. Владыка Антоний был назначен архиепископом Орловским и Брянским и уехал в СССР, а настоятелем Петропавловской церкви стал протоиерей Алексий Витвицкий. Именно он был первым ректором открытой в 1948 г. в Карловых Варах Духовной семинарии, которая, правда, в следующем году была переведена в Прагу. Отец Алексий, как и другой русский протоиерей - Герман Жегалов прибыли в Западную Чехию, временно занятую в мае 1945 г. американскими войсками, вместе с беженцами из Восточной Словакии. Отец Герман летом 1945 г. возобновил богослужения в Ольгинской церкви Франтишковых Лазней, но когда в стране начались чистки НКВД, в конце 1945 г. был арестован и депортирован в СССР.

В 1946-1947 гг. в Судеты (после выселения немцев) были переселены из СССР (с Волыни) около 30 тыс. православных чехов-колонистов. Именно они составили подавляющую часть прихожан, и с 1950-х гг. настоятелями русских храмов в Марианских и Франтишковых Лазнях стали служить чешские священники.[27] Лишь при храме в Карловых Варах в 1978 г. было устроено Патриаршее подворье Русской Православной Церкви, существующее и в настоящее время.

Накануне прихода советских войск в Прагу многие русские эмигранты, опасаясь репрессий, уехали на Запад. Верующие предлагали уехать и епископу Сергию (Королеву). Однако на все убеждения Владыка ответил: «Нет, я останусь здесь. Здесь моя паства». Вместе с епископом остались прот. М. Васнецов и архим. Исаакий (Виноградов). Отец Исаакий в январе 1944 г. был избран главным священником Русского общевоинского союза (РОВСа), членом которого как бывший белый офицер состоял с 1927 г., но и он отказался от предложения руководства союза уехать на Запад.[28]

К маю 1945 г. православный собор свт. Николая на Староместской пл. был так сильно поврежден бомбежками, что служить в нем оказалось невозможно. Поэтому Пасхальную службу 6 мая совершили в домовой церкви Николаевского подворья, в условиях боев на улицах Праги крестный ход пришлось совершить по комнатам подворья. Спустя три дня в восставшую столицу Чехии вступили советские войска. Епископ Сергий и архимандрит Исаакий встретили их с хлебом-солью и отслужили благодарственный молебен в связи с одержанной победой над Германией.[29]

В том же месяце о. Исаакий подал заявление о возвращении на Родину, но через два дня - 24 мая был арестован и скрытно вывезен во Львов, где 24 июля 1945 г. Военный трибунал приговорил его к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Архимандрита отправили отбывать срок в Казахстан, но уже 5 февраля 1946 г. приговор был изменен по ходатайству Патриарха Алексия и наместника Русской Православной Церкви в Праге епископа Сергия. После освобождения о. Исаакий в Чехословакию уже не вернулся и скончался в 1981 г. в г. Ельце.[30]

Протоиерей Михаил Васнецов также подвергся аресту, однако остался в Праге и после освобождения некоторое время служил в устроенном летом 1945 г. по благословению Владыки Сергия домовом храме свт. Николая Чудотворца при Русском профессорском доме в районе Дейвиц (собор свт. Николая после ремонта новые власти передали Чехословацкой Гуситской Церкви). Сын протоиерея - Виктор был арестован и отправлен в лагерь на территории СССР, откуда вышел на свободу только в середине 1950-х гг.

Протоиерей Михаил Васнецов также подвергся аресту, однако остался в Праге и после освобождения некоторое время служил в устроенном летом 1945 г. по благословению Владыки Сергия домовом храме свт. Николая Чудотворца при Русском профессорском доме в районе Дейвиц (собор свт. Николая после ремонта новые власти передали Чехословацкой Гуситской Церкви). Сын протоиерея - Виктор был арестован и отправлен в лагерь на территории СССР, откуда вышел на свободу только в середине 1950-х гг.С 1945 г. отец Михаил являлся секретарем возобновившего свою работу Успенского братства, однако в 1951 г. чехословацкие органы безопасности закрыли братство, как и другие русские эмигрантские организации. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище после закрытия Никольского собора стала приходской, к ее приходу была приписана и домовая церковь свт. Николая в Дейвице. Следует упомянуть, что на Ольшанском кладбище были погребены советские воины (499 могил), погибшие в боях на территории Чехии в мае 1945 г. Протоиерей М. Васнецов служил в Успенском храме вплоть до своей кончины в январе 1972 г.

Епископ Сергий подвергался допросам и даже кратковременному аресту, но более серьезных репрессий избежал. После встречи 15 октября 1945 г. с приехавшим в Прагу архиепископом Орловским и Брянским Фотием Владыка Сергий (вместе со всеми управляемыми им приходами) перешел в юрисдикцию Московского Патриархата. 17 апреля 1946 г. он был возведен в сан архиепископа. 7 июня 1946 г. Владыку Сергию назначили архиепископом Венским, и он покинул Прагу. Скончался Владыка в 1952 г. в Казани.[31] После создания в апреле 1946 г. Чехословацкого экзархата Московской Патриархии все русские приходы были включены в его состав.

[1] Русские храмы и обители в Европе. Авт.-сост. В.В. Антонов, А.В. Кобак. СПб., 2005. С. 303-305.

[2] См.: Серапионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республики (20-30 гг.). М., 1995.

[3] См.: Памяти владыки Сергия Пражского. Нью-Йорк, 1987; Монах Горазд. Указ. соч. С. 120-121.

[4] Русские храмы и обители в Европе. С. 305.

[5] Монах Горазд. Судьбы святой православной веры на территории бывшей Чехословакии // Православный путь на 2000 год. Джорданвилл, 2000. С. 122-123.

[6] Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно). Т. 6. Эрланген, 1989. С. 116-118.

[7] Ходаковская О.И. Монах и воин. Архимандрит Исаакий (Виноградов) // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2001. № 25. С. 16-19.

[8] Синодальный архив Русской Православной Церкви за границей в Нью-Йорке (СА), д. 24/42, д. 60/45; Российский государственный военный архив (РГВА), ф. 1470, оп. 1, д. 6, л. 100-153.

[9] Архив Германской епархии РПЦЗ в Мюнхене (АГЕ), д. Приходы. Мюнхен 1929-1942 гг.

[10] СА, д. 24/42.

[11] Православная Русь. 1941. 14 июня.

[12] Окунева А. Видение о Победе в Праге // Вестник военного и морского духовенства. 2005. Спецвыпуск. С. 245.

[13] Ретивов М. Разгром русского эмигрантского центра в Праге в 1945-46 гг. после оккупации Чехословакии советскими войсками. Брюссель, 1945. Рукопись. С. 13-15.

[14] СА, д. 60/45.

[15] Сообщения и распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима, митрополита Берлинского и Германского и Средне-Европейского митрополичьего округа. Берлин. Июль 1942. С. 7-8.

[16] Ходаковская О.И. Указ. соч. С. 19.

[17] Откровения бывшего штурмбанфюрера СС, доктора теологии и философии Карла Нейгауза // Наука и религия. 1995. № 8. С. 16.

[18] Швандрлик Р. Православная церковь св. Владимира в г. Марианске-Лазне. Марианске-Лезне, б/г. С. 6.

[19] СА, д. 42/44.

[20] Церковное обозрение. 1942. № 11-12. С. 7.

[21] Архимандрит Кирилл (Начис). Народ жаждал молиться, жаждал покаяния... // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2002. № 26-27. С. 202.

[22] Копылова О.Н. Судьба Тихвинской иконы Божией Матери в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы // Вестник церковной истории. 2007. № 1 (5). С. 82.

[23] Там же. С. 96-97.

[24] Бернев С. Судьба святыни. Кто и как вывез чудотворную икону Тихвинской Божией Матери из России // Русь православная. 2001. № 11-12. С. 3.

[25] Там же.

[26] СА, д. 60/45.

[27] Швандрлик Р. Указ. соч. С. 7.

[28] Ольга Р.-Х. Владыка Сергий Пражский // Записки русской академической группы в США. Т. 23. Нью-Йорк, 2001. С. 159-160.

[29] Ходаковская О.И. Указ. соч. С. 19.

[30] Там же. С. 20-21; Окунева А. Указ. соч. С. 246-247.

[31] Митрополит Мануил (Лемешевский). Указ. соч. С. 116-118; Церковная летопись. 1945. № 1. С. 28.

[2] См.: Серапионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республики (20-30 гг.). М., 1995.

[3] См.: Памяти владыки Сергия Пражского. Нью-Йорк, 1987; Монах Горазд. Указ. соч. С. 120-121.

[4] Русские храмы и обители в Европе. С. 305.

[5] Монах Горазд. Судьбы святой православной веры на территории бывшей Чехословакии // Православный путь на 2000 год. Джорданвилл, 2000. С. 122-123.

[6] Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно). Т. 6. Эрланген, 1989. С. 116-118.

[7] Ходаковская О.И. Монах и воин. Архимандрит Исаакий (Виноградов) // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2001. № 25. С. 16-19.

[8] Синодальный архив Русской Православной Церкви за границей в Нью-Йорке (СА), д. 24/42, д. 60/45; Российский государственный военный архив (РГВА), ф. 1470, оп. 1, д. 6, л. 100-153.

[9] Архив Германской епархии РПЦЗ в Мюнхене (АГЕ), д. Приходы. Мюнхен 1929-1942 гг.

[10] СА, д. 24/42.

[11] Православная Русь. 1941. 14 июня.

[12] Окунева А. Видение о Победе в Праге // Вестник военного и морского духовенства. 2005. Спецвыпуск. С. 245.

[13] Ретивов М. Разгром русского эмигрантского центра в Праге в 1945-46 гг. после оккупации Чехословакии советскими войсками. Брюссель, 1945. Рукопись. С. 13-15.

[14] СА, д. 60/45.

[15] Сообщения и распоряжения Высокопреосвященнейшего Серафима, митрополита Берлинского и Германского и Средне-Европейского митрополичьего округа. Берлин. Июль 1942. С. 7-8.

[16] Ходаковская О.И. Указ. соч. С. 19.

[17] Откровения бывшего штурмбанфюрера СС, доктора теологии и философии Карла Нейгауза // Наука и религия. 1995. № 8. С. 16.

[18] Швандрлик Р. Православная церковь св. Владимира в г. Марианске-Лазне. Марианске-Лезне, б/г. С. 6.

[19] СА, д. 42/44.

[20] Церковное обозрение. 1942. № 11-12. С. 7.

[21] Архимандрит Кирилл (Начис). Народ жаждал молиться, жаждал покаяния... // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2002. № 26-27. С. 202.

[22] Копылова О.Н. Судьба Тихвинской иконы Божией Матери в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы // Вестник церковной истории. 2007. № 1 (5). С. 82.

[23] Там же. С. 96-97.

[24] Бернев С. Судьба святыни. Кто и как вывез чудотворную икону Тихвинской Божией Матери из России // Русь православная. 2001. № 11-12. С. 3.

[25] Там же.

[26] СА, д. 60/45.

[27] Швандрлик Р. Указ. соч. С. 7.

[28] Ольга Р.-Х. Владыка Сергий Пражский // Записки русской академической группы в США. Т. 23. Нью-Йорк, 2001. С. 159-160.

[29] Ходаковская О.И. Указ. соч. С. 19.

[30] Там же. С. 20-21; Окунева А. Указ. соч. С. 246-247.

[31] Митрополит Мануил (Лемешевский). Указ. соч. С. 116-118; Церковная летопись. 1945. № 1. С. 28.

Комментарии ():

Написать комментарий: