Статья

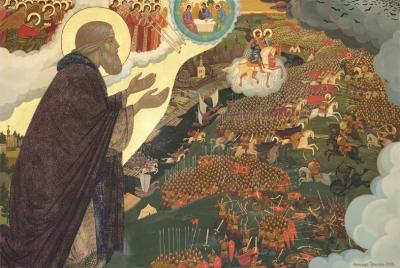

В статье доктора богословия, профессора Московской духовной академии архимандрита Макария (Веретенникова) представлено описание работы Синодальной богослужебной комиссии, созданной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 23 декабря 1980 г. для подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Описаны исторические этапы становления Комиссии и первые ее председатели, особенности литургического творчества и первые плоды в виде богослужебных текстов, введенных в богослужебное употребление в Русской Православной Церкви. Автор статьи, являясь членом комиссии с 16 октября 1989 г., на основании своих наблюдений делает вывод, что прославление отечественных и вселенских святых благодаря синодальным решениям и гимнографическим творениям комиссии прочно вошло в богослужебное наследие нашей Церкви, одновременно стимулируя работу научно-исследовательской мысли в области богословия и литургики, что благоприятно сказалось на духовном образовании в России.