Новейший период истории Русской Православной Церкви

Статья

Статья аспиранта Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Григория Владимировича Бартенева посвящена изучению процесса преодоления сопротивления партийно-хозяйственного руководства областного уровня в СССР открытию и функционированию духовных учебных заведений в послевоенный период на примере возрождения Саратовской духовной семинарии в 1944–1951 гг. Рассматриваемый период разделяется на три части: длительный процесс сопротивления саратовских властей открытию семинарии и непредоставления помещения ей (1944–1947), относительно спокойный период функционирования семинарии и период реакции местных властей на празднование Крещения Господня в 1949 г., известное как «Саратовская купель», которое привело к тяжелому двухлетнему кризису в церковно-государственных отношениях в Саратове и попытке закрытия духовной школы. В статье показана роль архиереев, управлявших Саратовской епархией и отвечавших за возрождение Саратовской семинарии: архиепископов Григория (Чукова) и Алексия (Палицына), епископов Паисия (Образцова) и Бориса (Вика), а также архиепископа Филиппа (Ставицкого), помощь со стороны патриархов Русской Православной Церкви Сергия (Страгородского) и Алексия (Симанского). Данные события рассматриваются в связи с процессами ухудшения церковно-государственных отношений в СССР, начавшихся в 1946 г., после смены руководства Министерства государственной безопасности СССР, и повлекших за собой давление на Церковь со стороны партийного руководства областей и республик СССР.

Статья

В статье хабилитированного доктора богословия (Dr. hab.), доктора теологии (ThDr), кандидата юридических наук, доцента Кузбасской православной духовной семинарии священника Павла Бочкова описывается история уникального предмета, редкого экземпляра наперсного креста, ранее принадлежавшего клирику неканонической «Украинской Автокефальной Православной Церкви» «протоиерею» Моисею Строгану (Строганову) (1898–1938). История этого креста тесным образом связана с историей разделений в Русской Православной Церкви в ХХ в. в целом и возникновением УАПЦ первой формации в частности. В связи с этим в статье приводится краткая история УАПЦ первой формации, а также биографические данные об М. П. Строгане. Крест, с одной стороны, сочетает в себе традиционные для подобных предметов формы и надписи, а с другой — имеет четко выраженную юрисдикционную принадлежность, является материальным свидетельством истории начала 20-х гг. XX в. и интересным примером попытки клириков УАПЦ первой формации изготовить собственный наперсный крест, который бы имел указание на их юрисдикционную и преемственную связь со своей структурой.

Статья

В статье кандидата исторических наук Максима Александровича Орлова рассматриваются предпосылки издания императором Николаем II указа «Об укреплении начал веротерпимости». Российская империя являлась уникальным многонациональным и многоконфессиональным государством. До 1905 г. законы империи устанавливали веротерпимость, однако свобода вероисповедания носила условный характер. Признанные религии имели различный правовой статус, свобода совести, понимаемая как право свободного перехода из одной религии в другую, отсутствовала. Освещение данного вопроса невозможно без определения конфессиональной структуры Российской империи, сложившейся к началу XX в. По мнению автора, внутри конфессиональной структуры существовали противоречия, ставшие важнейшей предпосылкой реформы. Кроме этого, значительное влияние оказал общественный дискурс. В обществе сформировалась убежденность в необходимости отмены ограничений религиозных свобод. Либеральное крыло общественной мысли включало вопрос о свободе совести в политическую программу, что переводило требование расширения веротерпимости на новый, политический уровень. Еще одной предпосылкой реформы стало понимание некоторыми чиновниками бесперспективности уголовной ответственности в отношении «совратителей» и «отпавших». Сюда же следует отнести работу высшей бюрократии по смягчению режима веротерпимости, что нашло отражение в императорском указе от 12 декабря 1904 г. Наконец, революционные события 1905 г. также оказали влияние на ускорение хода реформы.

Статья

В начале XX века в России наблюдается рост кооперативного движения. В процессе его становления и развития принимали участие представители различных сословий. Среди них особое место занимают церковные служители (священники, дьяконы, псаломщики). В статье аспиранта кафедры истории Костромского государственного университета Андрея Николаевича Малинина рассматривается участие духовенства в деятельности кооперативных организаций в начале XX столетия. Целью исследования является анализ основных направлений кооперативной работы представителей духовенства в пределах Костромской и Ярославской губерний. Использован целый комплекс источников — делопроизводственные документы, труды местных земских учреждений, периодическая печать («Известия Костромского губернского земства», журнал «Костромской кооператор», газета «Поволжский вестник»). Сословно-социальный состав кооперативных органов управления позволяет показать особенности развития кооперативного движения в российской провинции. Поднятая тема не получила широкого развития в историографии как на региональном, так и на общероссийском уровне, что определяет научную новизну статьи. Сделан вывод о плодотворной деятельности духовных лиц в деле развития кредитной, потребительской и производственной кооперации с целью поднятия материального и культурного уровня местного населения.

Статья

Статья диакона Иоанна Тарасова и священника Константина Ревы исследует историю ежегодного издания «Богослужебные указания» в XX в. Идея издания «Богослужебных указаний» заключается в том, чтобы священнослужители и церковнослужители совершали богослужение согласно уставу и не совершали ошибок, особенно в сложных соединениях служб. Идея издания «Богослужебных указаний» как ежегодника, содержащего пояснения к использованию Типикона, впервые была предложена в ходе заседаний Отдела о богослужении, проповедничестве и храме на Поместном соборе 1917–1918 гг. В течение XX в. издание неоднократно прекращалось из-за различных притеснений Церкви, а затем снова возобновлялось. Проект по возрождению «Богослужебных указаний» стал важным шагом на пути упорядочения богослужебной практики в приходских храмах благодаря широкому спектру возможных вариантов уставных богослужений и способствовал формированию основ литургического вкуса у священно- и церковнослужителей.

Статья

В статье кандидата физико-математических наук, доцента кафедры богословия Московской духовной академии священника Николая Солодова исследуется история книги схимонаха Илариона (Домрачёва) «На горах Кавказа»: насколько это доступно, по имеющимся источникам уточняется биография ее автора; далее устанавливаются этапы эволюции сочинения «На горах Кавказа» и его литературный контекст. Кроме трех общеизвестных отдельных изданий книги мы привлекаем к анализу предварительный вариант сочинения, распространявшийся в рукописях. В результате существенно корректируются многие распространенные мнения о книге «На горах Кавказа» и ее авторе. В частности, выдвигается и обосновывается предположение о том, что старец Дисидерий является авторским персонажем, унаследовавшим биографию о. Илариона и высказывающим его взгляды.

Статья

В статье доктора богословия, профессора Московской духовной академии архимандрита Макария (Веретенникова) представлено описание работы Синодальной богослужебной комиссии, созданной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 23 декабря 1980 г. для подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Описаны исторические этапы становления Комиссии и первые ее председатели, особенности литургического творчества и первые плоды в виде богослужебных текстов, введенных в богослужебное употребление в Русской Православной Церкви. Автор статьи, являясь членом комиссии с 16 октября 1989 г., на основании своих наблюдений делает вывод, что прославление отечественных и вселенских святых благодаря синодальным решениям и гимнографическим творениям комиссии прочно вошло в богослужебное наследие нашей Церкви, одновременно стимулируя работу научно-исследовательской мысли в области богословия и литургики, что благоприятно сказалось на духовном образовании в России.

Мнение

Ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, главный редактор портала «Богослов.RU» епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

Статья

Ответы на острые вопросы, истории из жизни Московской духовной академии и прогнозы на будущее — в третьем сезоне передачи «Лица Академии», который выйдет уже в нынешнем году на обновлённом портале «Богослов.RU».

Статья

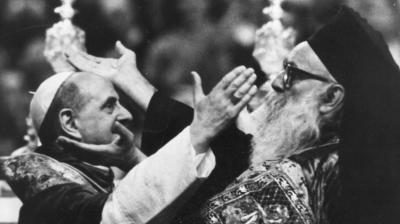

Статья кандидата богословия протоиерея Сергия Звонарёва знакомит читателя с попытками установить диалог между Православной и Римско-Католической Церквями в 60-е гг. XX в. — время, которое характеризовалось интенсивными межхристианскими контактами. В статье использованы материалы церковных и государственных архивов, публикации в официальном церковном печатном органе, исследования зарубежных авторов. Автор показывает, что особую роль в налаживании диалога церквей сыграл Второй Ватиканский собор. Наблюдатели от поместных православных церквей прокладывали непростые пути общения сквозь тернии исторических разделений. В среде автокефальных православных церквей не было единого мнения относительно целей и задач православно-католического диалога, его содержания. Церкви разделились на сторонников Московского Патриархата и приверженцев Константинопольского Патриархата. Москва придерживалась позиции «продуманной медлительности». Фанар был готов начать диалог безотлагательно, намереваясь возглавить этот процесс с православной стороны. Митрополиту Никодиму (Ротову) удалось убедить большинство участников общеправославных встреч в целесообразности отложить объявление о диалоге с католической стороной. Иерарх выступил в защиту свободы поместных церквей самостоятельно вести диалог с Католической Церковью, а также обмениваться опытом такого диалога.

Статья

Как русский юноша попал в Америку, а потом в Канаду? Каково православному человеку жить и учиться в протестантской среде? В чём отличия богословского образования в России и в США? Как проявляется разница между православными юрисдикциями в Новом Свете? Героем четырнадцатого выпуска подкаста портала «Богослов.Ru» стал протоиерей Вячеслав Давиденко — клирик Свято-Троицкого храма в Торонто, председатель молодежного комитета Монреальской и Канадской епархии Русской Православной Церкви заграницей.

Статья

В статье кандидата исторических наук Дмитрия Игоревича Стогова (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ») излагаются основные факты, связанные с участием Церкви в организации обществ трезвости в конце XIX — начале ХХ в. Подчеркивается, что в этом вопросе церковные власти действовали в соработничестве с государственной властью, отмечается, что именно Церковь вместе с народом инициирует создание обществ трезвости. Автором статьи выделено три этапа православного трезвеннического движения в дореволюционный период: 1860–1870-е гг., 1889–1909 гг., 1909–1917 гг. К началу Первой мировой войны в Российской империи действовало почти 2000 обществ трезвости. В статье делается вывод: благодаря созданным до революции православным обществам трезвости значительно сократилось употребление алкоголя в стране, что способствовало физическому и культурному оздоровлению общества (при обществах трезвости существовали народные дома, библиотеки-читальни, чайные, кинематографы и т. д.).

Статья

В 1976 году сербский монах с горы Афон побывал в Советском Союзе, а затем написал книгу «Отец Митрофан с горы Афон: воспоминания о поездке в СССР в 1976 году». Текст во французском переводе выпустило в 2024 году издательство Éditions des Syrtes. Переводчик Любомир Михайлович в подкасте портала Orthodoxie.com рассказывает об этом необычном издании.

Статья

Диалог между папой Римским Франциском и патриархом Константинопольским Варфоломеем о согласовании даты празднования Пасхи между католиками и православными вызвал бурную полемику. Действительно ли после предоставления томоса украинским раскольникам и прерывания богослужебного общения с Москвой Константинополь объявит о расколе, подобного которому не было с 1054 года? О том, стоит ли на горизонте уния православных и католиков и возможно ли создание новой глобалистской церкви, в интервью сербскому изданию «Новости» рассказал профессор Православного богословского факультета Восточно-Сараевского университета (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), доктор богословия протоиерей Дарко Джого.

Статья

В статье профессора, доктора теологии, доктора церковной истории, кандидата исторических наук, профессора кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священника Александра Мазырина рассматриваются произошедшие в результате поражения Османской империи в Первой мировой войне и революции в России изменения в положении Русской и Константинопольской Православных Церквей и в их взаимоотношениях друг с другом. Констатируется крайняя политизированность греческих церковных деятелей, их стремление к господству в православном мире с одновременной готовностью идти на различные уступки англосаксонским кругам, вплоть до вероучительных. Обращается внимание на интересы западных держав (Великобритании, Франции и др.) в дележе так называемого Османского наследства, а также на церковно-политические противоречия в греческой среде, в том числе и весьма неприязненные взаимоотношения между руководителями эллинистических Церквей (Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Элладской). Показывается процесс развертывания экспансии Константинопольской Патриархии и реакция Русской Православной Церкви на антиканонические притязания фанариотов.

Статья

В статье магистра истории, ассистента кафедры истории и документоведения Курганского государственного университета Анны Андреевны Бушуевой проанализированы представления православного духовенства о кладбищах, связанные с их управлением, доходностью, благоустройством, оценками состояния этого пространства, местом кладбища в системе ценностей, символическими значениями и нормативными эмоциональными моделями. В ходе исследования было выявлено несоответствие внешнего вида большинства городских и сельских кладбищ присущим духовенству представлениям о «должном», рассмотрено, что входило в понятие «идеальное кладбище» и какие препятствия мешали воплощению этого идеала в жизнь: неэффективная административная система, нехватка денежных средств и энтузиазма со стороны причта и прихожан, а также различие в восприятии мест захоронения мертвых в церковной идеологии и в традиционной народной культуре. Кроме того, были изучены меры духовенства по внедрению «правильного порядка» организации кладбищенского пространства: попытки воздействовать на священников посредством религиозно-ценностного мотивирования и практических рекомендаций; проповедь народу с различными способами аргументации и формами эмоционального воздействия, включая обращение к идеалам христианской добродетели, долга, уважения к мертвым предкам; возбуждение страха перед возможным наказанием свыше за пренебрежительное отношение к «святому месту»; пробуждение национально-конфессиональной соревновательности.

Статья

В статье кандидата исторических наук, доцента, доцента кафедры истории Костромского государственного университета Натальи Сергеевны Майоровой на основе различных исторических источников предпринята попытка анализа позиции Патриарха Сергия (Страгородского) в вопросах епископского служения, положения Церкви в государстве, свободы совести, мотивов и свободы выбора церковными иерархами программ действий и ответственности за принятые решения. Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий последовательно реализовывал программу лояльности в отношениях Церкви и государства. Действия митрополита Сергия получили неоднозначную оценку, но их результатом стало восстановление церковного единства и сохранение Русской Православной Церкви.

Статья

Архимандрит Сергий (Пушкарь) — профессор, проректор по воспитательной работе богословского факультета семинарии святителя Саввы Сербского в Чикаго, выпускник Московской духовной академии, игумен монастыря Покрова Пресвятой Богородицы Новая Грачаница (Чикаго). 24 сентября 2024 года в Большом зале Московской духовной академии прошла презентация книги архимандрита Сергия «Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского». «Богослов.RU» поговорил с архимандритом Сергием о том, что значит для автора работа с наследием этого святого, о жизни православных сербов за рубежом и о перспективах сотрудничества Московской духовной академии и семинарии святителя Саввы Сербского в Чикаго.