Статья

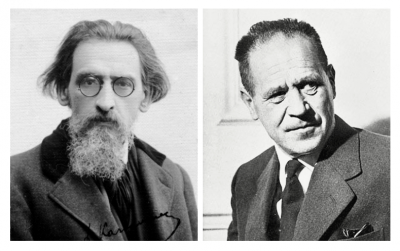

Упоминание о влиянии идей Л. П. Карсавина на В. Н. Лосского, слушавшего лекции философа в Петербургском университете, нередко встречается в исследовательской литературе. Об этом влиянии говорят такие авторы, как Р. Уильямс, С. С. Хоружий, прот. Г. Флоровский, С. Н. Никитина и другие, однако все они сосредотачиваются преимущественно на двух пунктах: значение Filioque для развития западной цивилизации и концепция личности. Таким образом, за рамками рассмотрения остается еще один важный — экклесиологический — аспект наследия обоих авторов. Он связан прежде всего с вопросом, может ли административная структура Церкви быть обусловлена ее мистической жизнью и, таким образом, иметь не исторически преходящее и относительное, а экзистенциальное значение. В. Н. Лосский задается этим вопросом впервые в «Очерке мистического богословия», а ответ на него дает уже в своих послевоенных работах, прежде всего в статьях, опубликованных в новой серии «Вестника Русского западно-европейского Патриаршего экзархата» за 1950 г., — «Соблазны церковного сознания» и «О третьем свойстве Церкви». В них формулируется представление об «апостольских кругах» иерархии, которые могут реализоваться на уровне как вселенской, так и поместной Церкви, в равной мере сохраняя свою кафоличность и являясь отражением божественного Триединства. Немного ранее Л. П. Карсавин, отталкиваясь от идей гр. де Местра, А. С. Хомякова и В. С. Соловьёва, на протяжении 1920-х гг. разрабатывает свою концепцию «симфонической личности», каковой, согласно ему, является в том числе Церковь, причем симфонические личности поместных церквей, входя в симфоническую личность Вселенской Церкви, в то же время обладают и ее полнотой. Сопоставление указанных концепций позволяет прийти к выводу о том, что В. Н. Лосский так или иначе воспользовался идеями своего учителя, переведя их при этом с философского на богословский горизонт.