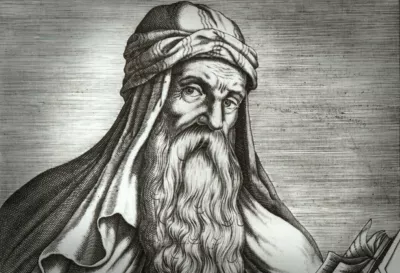

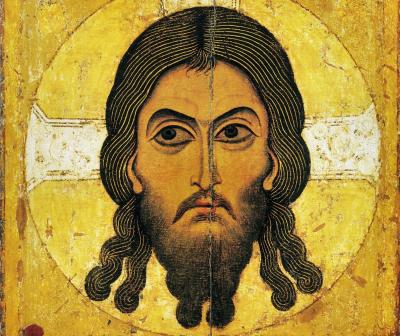

Цель статьи кандидата богословия, доцента кафедр библеистики и филологии МДА священника Димитрия Барицкого – выявить основные акценты той оценки, которую получает образ пророка Валаама в христианской традиции. Для этого автор в первую очередь обращается к сюжетным особенностям библейского повествования о пророке, а также делает краткий обзор рецепции личности Валаама в иудейской письменности. Обращаясь к оценке образа пророка в христианской традиции, автор сосредотачивает внимание на святоотеческой экзегезе, идеи которой нашли свое воплощение также в иконописных и гимнографических памятниках. В итоге делается вывод о том, что оценка фигуры пророка в рамках христианской традиции неоднозначна. Это связано как с особенностями личности самого пророка, образ которого рассматривается толкователями в динамическом аспекте, так и с комплексным характером его деятельности.