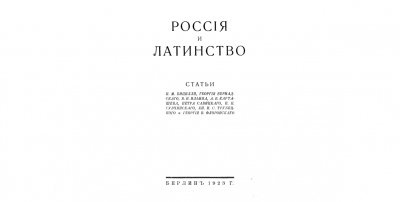

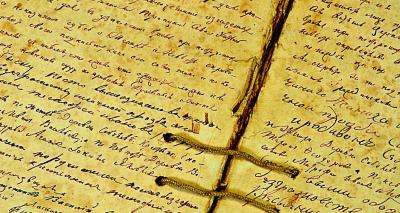

Изучение истории русской эмиграции невозможно без расширения круга источников. Один из таких источников — письма, позволяющие прояснить немало темных мест как общественной жизни эмиграции, так и подробностей частной жизни эмигрантов. Настоящая публикация представляет письма известного деятеля русского зарубежного православия, клирика Западно-Европейского Русского Экзархата Архиепископии Константинопольской Патриархии Сергея Александровича Шимкевича (в монашестве Саввы; 1899–1961) его двоюродному дяде — правоведу, философу и историку Евгению Васильевичу Спекторскому (1875–1951). Письма печатаются по рукописям и впервые вводятся в научный оборот.