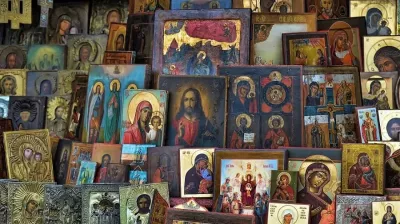

Иконопись

Статья

Особенность палеохристианского искусства состояла в регулярном обращении к сюжетам и образам, заимствованным из ветхозаветной истории. Искусствоведы резонно полагают, что использование таких образов не могло носить чисто иллюстративный характер и что подобные изображения заключали в себе некий месседж, обращенный непосредственно к христианской пастве и доступной ее пониманию, но не вербализированный и потому не всегда очевидный для современных интерпретаторов. Между тем аналогичная задача актуализирующего переосмысления содержания иудейских писаний успешно решалась в системе так называемой типологической экзегезы, метод которой позволял рассматривать лица и события ветхозаветной истории как «типы», то есть как образы, в символической и пророческой форме предвосхищавшие события и реалии новозаветной эпохи, а сам Ветхий Завет — как единое пророческое предуготовление Христова пришествия, преподанное в иносказательной форме. В статье кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы РАН Ольги Евгеньевны Нестеровой рассматриваются основные особенности метода христианской типологической экзегезы, отнюдь не сводившейся к присвоению образам ветхозаветной истории символического значения, которое могло быть механически перенесено в изобразительную плоскость.

Статья

В начале октября текущего года в издательстве «Алетейя» вышла в свет новая книга авторов портала «Богослов.RU»: кандидата богословия, настоятеля храма Рождества Богородицы села Колодозеро Пудожского района Республики Карелия священника Алексия Кнутова и религиоведа, главного редактора сайта «Православная традиция», члена Межвузовского иконописного совета Владимира Ивановича Немыченкова. Публикуем обзор этой книги.

Статья

Лицевое шитье – это иконописание иглой и нитью. Поэтому вышитые святые образы должны соответствовать общему учению Церкви об иконе. В статье кандидата богословия, настоятеля храма Рождества Богородицы с. Колодозеро Пудожского района Республики Карелия священника Алексия Кнутова и религиоведа, главного редактора сайта «Православная традиция», члена Межвузовского иконописного совета Владимира Ивановича Немыченкова предпринята попытка рассмотреть использование священных изображений для украшения богослужебных облачений в свете святоотеческого богословия иконы и принципов благочестивого размещения святых образов. С этой целью кратко изложена история лицевого шитья на богослужебных облачениях православного духовенства. Приведены примеры современных облачений с лицевым шитьем. Православное учение об иконе изложено в виде тезисов богословия иконы святых отцов иконопочитателей. Введено понятие нормы иконопочитания, изложены принципы благочестивого размещения священных изображений на облачениях. На основе анализа истории и современной практики использования лицевого шитья сформулированы предложения по его регламентации для украшения облачений архиереев, священников и дьяконов.

Статья

Статья кандидата педагогических наук, старшего преподавателя Новосибирской православной духовной семинарии Олеси Викторовны Кулевой посвящена развитию в русской христианской культуре двух традиций: иконописной, воспринятой от Византии, и колокольной — западной. Подвергаются анализу основные этапы синтеза данных традиций, анализируется символическое значение изображения колоколов и колоколонесущих сооружений на иконах. Анализ научных публикаций показал, что в кампанологии тема иконописного изображения колоколов очень слабо разработана и существуют только отдельные научные исследования И. В. Коновалова, О. В. Азаровой, Л. Д. Благовещенской. Отсутствие регулярных исследований по данной проблеме актуализирует некоторые вопросы, требующие решения: развитие колокольного искусства соотносительно с формированием христианской культуры, определение тенденций символического иконописного изображения колоколов. Данные проблемы рассматриваются в контексте исторических этапов становления Российского государства — домонгольского, монгольского, периода Московского государства и синодального периода.

Статья

В статье кандидата филологических наук, доцента Сретенской духовной академии Надежды Касимовны Малинаускене исследуется история слова «икона» и родственных ему слов в русском языке с особым вниманием к их этимологии, а также к семантическому развитию в языке-источнике и в истории русского языка. Рассматриваются термины «иконограф» и «иконография», «иконодул», «иконокауст», «иконокласт», «иконология», «икономах», «иконостас», а также полукальки типа «иконоборец», «иконописец», «иконопись» и им подобные. Привлекаются материалы, связанные с терминами «эпистиль» и «темплон (тябло)», которые также могли обозначать алтарную преграду. Такое комплексное историко-лингвистическое исследование данной группы лексики для ее осмысления в совокупности в отечественной науке осуществляется впервые.

Статья

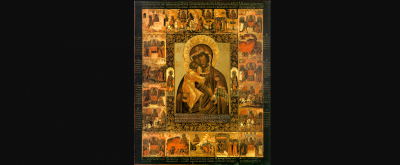

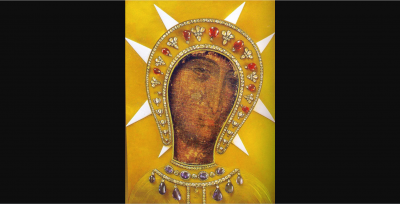

В статье кандидата богословия, заведующего кафедрой богословских дисциплин Костромской духовной семинарии митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта (Кашина) излагается история ранее неизвестной редакции «Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери», составленной около 1777 года как приложение к богослужебному последованию в честь чудотворного образа, и публикуется ее текст. При рассмотрении Святейшим Синодом этого последования в 1777 году текст Сказания в данной редакции решено было не публиковать, поэтому печатное издание новой службы (1778 год) сопровождалось лишь краткой редакцией Сказания из печатного Пролога 1662 года.До настоящего времени текст Сказания в редакции 1777 года, сохранившийся в единственной рукописи в архивном деле Святейшего Синода, не был известен исследователям. Составитель этого текста в источнике не указан, но можно с большой вероятностью предположить, что им являлся протоиерей Иоанн Красовский-младший (1746–1810), уроженец Костромы, сакелларий большой придворной церкви в Санкт-Петербурге и член Российской академии наук.

Статья

Вспоминаем публикацию доктора исторических наук Михаила Витальевича Шкаровского, которая повествует о судьбе Филермской иконы Божией Матери, написанной по преданию евангелистом Лукой и освященной благословением Самой Пресвятой Богородицы. Этот образ более ста лет находился на Русской земле и принадлежал в этот период Российскому Царственному Дому.

Статья

1 октября (18 сентября по церковному календарю) исполнилось 135 лет со дня возвращения чудотворной Старорусской иконы Божией Матери из Тихвинского Успенского монастыря в Старую Руссу. Вспоминаем статью Максима Антипова.

Статья

Статья старшего преподавателя кафедры истории и теории церковного искусства Московской духовной академии, старшего научного сотрудника Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Евгении Юрьевны Суворовой посвящена одной из актуальных проблем — иконографическому, культурному и богословскому развитию догмата о непорочном зачатии Девы Марии в западноевропейской культуре. Автор статьи поднимает и изучает вопрос о происхождении и развитии иконографии Девы Марии «Tota Pulchra» и «Tota Pulchra с символами литании» в XV–XVII вв. в культуре Европы. Сначала подробно описывается иконографический памятник «Часослов Девы Марии» и его гравюра «Tota Pulchra», получившая широкое распространение во фламандской и испанской живописи с XVI в., а затем дается описание символических изображений, сопровождавших образ «Tota Pulchra».

Статья

В статье религиоведа, главного редактора сайта «Православная традиция» Владимира Ивановича Немыченкова анализируется учение иконоборцев и иконопочитателей, преимущественно на материале деяний Седьмого Вселенского собора. Сравнивается учение иконоборческого лжесобора в Иерии (754 г.) и императора-иконоборца Константина Копронима. Приводятся опровержения отцов Вселенского собора положений учения лжесобора, относящиеся к иконе Христа (обвинения иконопочитателей в ереси Нестория, Ария, Диоскора, Евтихия и Севера; утверждения о неописуемости и неизобразимости Христа; обвинения во введении в Святую Троицу четвертой ипостаси; учение о Евхаристических Дарах как образе Христа). Излагается учение собора о тождестве поклонения образу и первообразу. Приводятся опровержения анафематизмов (догматических определений) лжесобора в адрес иконопочитателей (об иконе Христа). Излагается православное учение о почитании икон Богородицы и святых. Подробно анализируется значение имени и внешнего подобия изображенного на иконе для ее сакрального статуса (с примерами не надписанных священных изображений). В заключение перечислены основные положения богословия иконоборцев и учения отцов Вселенского собора.

Статья

В статье религиоведа, главного редактора сайта «Православная традиция» Владимира Ивановича Немыченкова излагается учение святителя об иконопочитании, согласно которому христиане не почитают иконы как идолов и богов и потому на них не распространяются ветхозаветные запреты; икона Христа доказывает истинность вочеловечивания Сына Божия и опровергает ересь докетизма; воздаваемые честь и поклонение относятся не к материалу иконы, но к «невидимому Богу», т. е. к божественной ипостаси; почитание икон Богородицы и святых выражает нашу любовь к ним, честь же, воздаваемая святым, восходит к Богу; икона содействует укреплению веры тех, кому недоступно непосредственное созерцание тайн Божиих; почитание священных изображений является неотменяемым преданием Церкви. Свт. Герман первым использовал истории о чудотворных иконах в качестве аргумента в пользу истинности иконопочитания. В то же время он подчеркивал, что источником благодати является не икона, а Бог, Который проявляет (ἀποδεικνύντος) благодать через икону, как и через другие предметы. Икона не источник благодеяний, а только способ (εἶδος) их оказания верующим. В заключение дается общая характеристика учения свт. Германа, отмечается высокая догматическая ценность его посланий, перечисляются десять положений его учения, позже вошедших в орос Седьмого Вселенского собора.

Статья

Данная статья является первой в серии очерков о святоотеческом богословии иконы. В рамках постановки проблемы дается краткая характеристика современного иконоборчества и основной богословской проблематики борьбы с ним. Наиболее массово иконоборчество сейчас проявляется в нерегламентированном использовании священных изображений на обыденных предметах, что ведет к профанации святого образа – вольного или невольного осквернения сакрального. Отчасти это вызвано незнанием или непониманием значения иконы. Из этого вытекает и главная цель предпринятой работы: изложение учения святых отцов-иконопочитателей о сакральном статусе иконы в православии. В основных разделах этой вводной части описывается различный онтологический статус иконы в инославных конфессиях (несторианство, монофизитство, римокатолицизм); излагается общий подход святых отцов к пониманию святоотеческих текстов; кратко рассматриваются основные термины: «икона» (εἰκών), «рельефное изображение» (ἐκτύπωμα), «выпуклое изображение» (τύπος) и др. Более подробно излагается значение термина «характир» (χαρακτήρ), используемого как в триадологии, так и в богословии иконы.

Статья

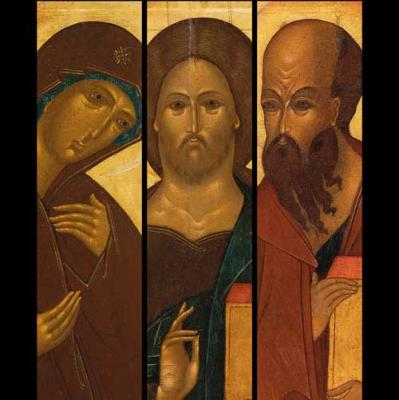

Праздничный ряд русского иконостаса имеет в своей основе устойчивую композицию двунадесятых праздников, расположенных в строгой последовательности согласно со Священным Писанием: «Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Распятие», «Воскресение», «Вознесение», «Сошествие Святого Духа», «Успение».

Статья

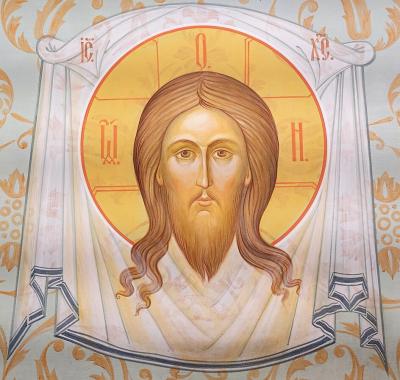

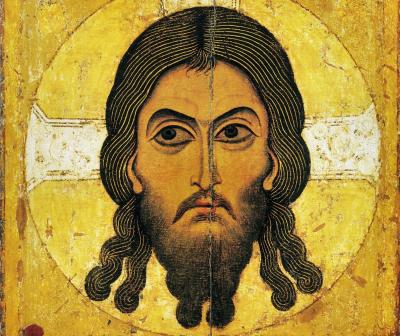

Статья доктора исторических наук, кандидата богословия, кандидата филологических наук, профессора Сретенской духовной академии, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, профессора Николо-Угрешской духовной семинарии, профессора Перервинской духовной семинарии, члена Редакционного совета портала «Богослов.Ru» протодиакона Владимира Василика посвящена практически неизвестному в науке сюжету — так называемому Александрийскому Мандилиону, сообщение о котором содержится в «Хронике» Иоанна Никиусского (✝700). В научный оборот впервые вводится перевод с эфиопского фрагмента хроники, проводится его всесторонний анализ в контексте преданий о нерукотворных образах — Эдесском, Камулеанском, Римском, Мемфисском, Туринской плащанице. Рассказ об Александрийском Мандилионе имеет целый ряд точек соприкосновения c повествованиями о других нерукотворных образах. Мы имеем дело с целым духовным движением, которое себя связывало с апостольской эпохой и с самим Христом, Его земной жизнью, страданием, смертью и воскресением.