Русская религиозная философия

Статья

В декабре 2024 года в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета вышел первый том собрания сочинений филолога и культуролога, академика РАН Сергея Сергеевича Аверинцева «Античность». Всего в издании планируется шесть томов, куда войдет множество текстов, ранее не известных широкой публике. В беседе с корреспондентом портала «Богослов.Ru» руководитель проекта собрания сочинений С. С. Аверинцева, заведующий редакцией издательства ПСТГУ Егор Агафонов рассказал о том, как строится работа над проектом и в чем заключается его значимость.

Статья

В статье магистра теологии, старшего преподавателя кафедры богословия Московской духовной академии Вадима Евгеньевича Елиманова рассматривается интерпретация учения свт. Григория Паламы об «умном чувстве», осуществленная знаменитым российским исследователем традиции исихазма С. С. Хоружим. В начале дается краткий обзор реконструкции учения свт. Григория об «умном чувстве» в рамках парадигмы тварного боговидения (прот. В. Асмуса, М. М. Бернацкого, М. Кнежевича, Дж. Блэкстоуна, А. Хулиарaса, Д. С. Бирюков) и парадигмы нетварного боговидения (прот. Думитру Станилоэ, протопресв. Иоанна Мейендорфа, Герхарда Подскальски и др.). Отмечается оригинальность подхода С. С. Хоружего и его несводимость к указанным парадигмам. При изложении концепции С. С. Хоружего особое внимание уделяется описанию следующих базовых категорий, характеризующих понятие «умное чувство»: панперцепция (метаперцепция, синэстезис, всевосприимчивость), панэстезис, холистическая интенциональность акта боговидения, соматический и диалогический аспекты созерцания нетварного света. Подробно рассматривается аскетический аспект достижения боговидения и раскрывается значение понятия «асимметричность синергии», описывающего неравнозначное участие Божественной и человеческой энергий на пути к обожению. Также отмечается различие, проводимое С. С. Хоружим, между паламитской и плотиновской мистикой.

Статья

Упоминание о влиянии идей Л. П. Карсавина на В. Н. Лосского, слушавшего лекции философа в Петербургском университете, нередко встречается в исследовательской литературе. Об этом влиянии говорят такие авторы, как Р. Уильямс, С. С. Хоружий, прот. Г. Флоровский, С. Н. Никитина и другие, однако все они сосредотачиваются преимущественно на двух пунктах: значение Filioque для развития западной цивилизации и концепция личности. Таким образом, за рамками рассмотрения остается еще один важный — экклесиологический — аспект наследия обоих авторов. Он связан прежде всего с вопросом, может ли административная структура Церкви быть обусловлена ее мистической жизнью и, таким образом, иметь не исторически преходящее и относительное, а экзистенциальное значение. В. Н. Лосский задается этим вопросом впервые в «Очерке мистического богословия», а ответ на него дает уже в своих послевоенных работах, прежде всего в статьях, опубликованных в новой серии «Вестника Русского западно-европейского Патриаршего экзархата» за 1950 г., — «Соблазны церковного сознания» и «О третьем свойстве Церкви». В них формулируется представление об «апостольских кругах» иерархии, которые могут реализоваться на уровне как вселенской, так и поместной Церкви, в равной мере сохраняя свою кафоличность и являясь отражением божественного Триединства. Немного ранее Л. П. Карсавин, отталкиваясь от идей гр. де Местра, А. С. Хомякова и В. С. Соловьёва, на протяжении 1920-х гг. разрабатывает свою концепцию «симфонической личности», каковой, согласно ему, является в том числе Церковь, причем симфонические личности поместных церквей, входя в симфоническую личность Вселенской Церкви, в то же время обладают и ее полнотой. Сопоставление указанных концепций позволяет прийти к выводу о том, что В. Н. Лосский так или иначе воспользовался идеями своего учителя, переведя их при этом с философского на богословский горизонт.

Статья

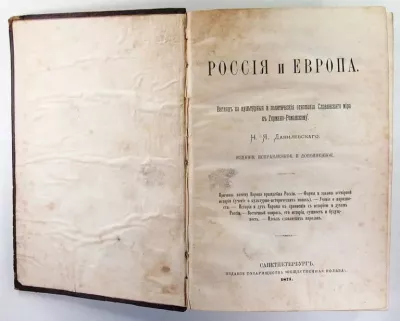

Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» многократно издавалась и переиздавалась в последние полтора века. В статье доктора философских наук, проректора по учебной работе, заведующего кафедрой библейских и богословских дисциплин Воронежской духовной семинарии Михаила Алексеевича Прасолова рассматривается текст всех изданий книги с 1869 по 2023 год. В настоящее время нет аутентичного, исправного издания «России и Европы». Академическое издание пока невозможно. Можно осуществить переиздание книги Данилевского на основе текстов первых пяти изданий 1869–1895 гг., с учетом современного опыта подобной работы. «Россия и Европа» должна издаваться вместе с политической публицистикой Данилевского как единый корпус.

Статья

Учение об апокатастасисе в эпоху раннего христианства имело дискуссионный характер, в эпоху Вселенских соборов дискуссия закончилась решениями Пятого Вселенского собора. В Новое время возникла религиозно-мировоззренческая необходимость нового осмысления христианской доктрины. Возрождение идеи об апокатастасисе имеет теологические, философские и психологические предпосылки, возникшие на рубеже XIX–XX вв. Статья старшего преподавателя Русской христианской гуманитарной академии имени Ф. М. Достоевского, Санкт-Петербургской духовной академии и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена священника Николая Святченко посвящена осмыслению идеи апокатастасиса в русской философско-богословской мысли ХХ в., указано на элементы учения об апокатастасисе в трудах В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского, Н. О. Лосского, А. Е. Жураковского, П. Флоренского, П. Н. Евдокимова, прот. С. Булгакова, Л. А. Зандера и др. Православные авторы ХХ в. создали предпосылки для переосмысления идеи апокатастасиса, однако никто из этих мыслителей не дал цельного и полного учения о всеобщем спасении — этому не способствовало ни время, ни стиль мысли православной теологии того периода. Автор выделяет наиболее важные идеи и компоненты построения теоретической базы надежды всеобщего спасения в православном контексте, что дает материал для работы с идеей апокатастасиса в современной теологии.

Статья

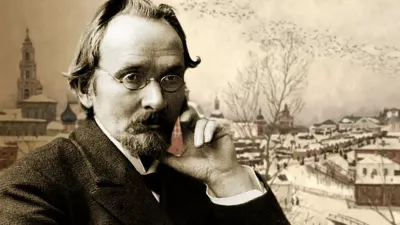

Статья кандидата исторических наук, научного сотрудника сектора изучения особо ценных фондов Российской государственной библиотеки Алексея Васильевича Ломоносова расширяет тему взаимоотношений философа В. В. Розанова и богословов ведущих духовных академий России начала ХХ века. Основным источником явились письма профессоров к мыслителю, собранные им в личный архив и переданные в Румянцевский музей. За основу были взяты письма 17 профессоров центральных духовных академий России. Видное место в отечественной журналистике позволяло Розанову наладить благожелательный контакт с преподавателями церковных дисциплин. Это подтверждает основная масса писем, связанная с просьбами профессуры о публичных отзывах мыслителя на их труды в периодике. Отношения с академической профессурой были основаны также на дискуссии с реформистскими идеями философа по вопросам христианского брака в различных периодических изданиях. Представления Розанова о связи пола с религией обычно встречали критику академической профессуры. Использование писем оппонентов и читателей мыслителя позволило приоткрыть мотивы появления ряда его публикаций по богословским вопросам на страницах церковных и других изданий. Корреспонденция В. В. Розанова 1910-х годов указывает на сближение идейных позиций с рядом профессоров по вопросам церковного права и общественной жизни в России.

Статья

В двенадцатом подкасте портала «Богослов.Ru» рассказываем о книге Ганса Урса фон Бальтазара «Владимир Соловьёв». Как Соловьёв повлиял на Бальтазара? В чём сходство и различие двух выдающихся мыслителей? Чему мы можем научиться у них сегодня?

Статья

Статья кандидата философских наук, доцента кафедры философии и культурологии факультета философии и социологии Уфимского университета науки и технологий Рустема Ринатовича Вахитова посвящена реконструкции взгляда евразийцев 1920-х годов на Византию. Специальных исследований о Византии у евразийцев не было, но были отдельные высказывания в разных статьях. За основу взяты высказывания П. Н. Савицкого из статей «Евразийство» (1925) и «Геополитические заметки по русской истории» (1927). Савицкий в них рассматривал Византию как евразийскую культуру, совместившую элементы культур Запада и Востока и в этом близкую к российской. Византия, как и Россия, — евразийская цивилизация. Он находил в Византии и элементы кочевых, номадических культур. Византия, по Савицкому, — геополитическая наследница державы Македонского, эллинистических царств и Рима, ее геополитическим преемником являлась Османская Турция. В конце статьи предпринята попытка применить геополитический метод евразийства к истории культурно-географического мира, в котором развивалась Византия.

Статья

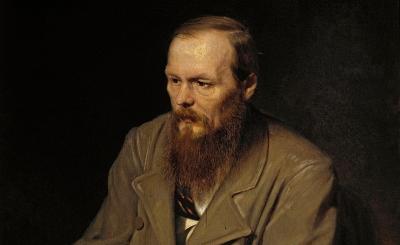

Почему Достоевского считали плохим писателем? Как его воззрения вписываются в историю русской философии XIX века? Были ли у него неортодоксальные для православного человека суждения и корректно ли вообще искать их у литератора? В чём состоит русская идея по Достоевскому? Ищем ответы вместе со старшим преподавателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Никитой Кирилловичем Сюндюковым в десятом подкасте портала «Богослов.Ru».

Статья

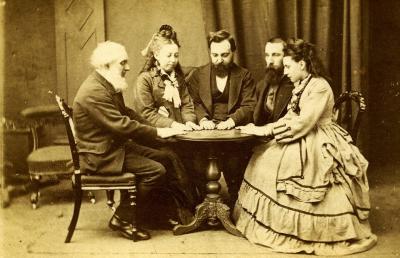

В статье доктора философских наук, профессора кафедры истории религий Российского государственного гуманитарного университета Владислава Станиславовича Раздъяконова представлен критический обзор сложившихся в отечественной философской историографии оценок спиритуализма — религиозного движения, участники которого верили в возможность духовного общения с умершими людьми. Выявлены основные причины позиционирования историографией спиритуализма как практики и предложено его понимание как особой религиозной философии. Приведены оценки спиритуализма русскими религиозными философами и предложено критическое осмысление оценки историографией спиритуализма как разновидности «позитивизма». Спиритуализм рассматривается в перспективе истории философско-теологической мысли раннего Нового времени, проводятся аналогии между темами естественной теологии и интересовавшей спиритуалистов проблематикой. Прежде всего указано на значение дискуссий о душе, ее телесности и воскресении. Ключевой проблематикой, связующей естественную теологию и спиритуализм, определяется дискуссия раннего Нового времени о месте и значении колдовства.

Статья

В статье доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой философии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Виталия Юрьевича Даренского рассматривается «богословие мифа» священника Павла Флоренского как нетривиальный философско-богословский подход к пониманию онтологии мифа и его базовых функций в культуре. Показана эвристичность этой концепции, в которой соединены два аспекта мифогенезиса — языковой и мистический. Мифотворчество в культуре имманентно обусловлено «магической» природой слова и языка, т. е. его способностью творить человеческую реальность; благодаря этому слово и символ оформляют мистическое постижение мира в его «родстве» с человеком. С другой стороны, миф является внешней «оболочкой» культа, которая «отслаивается» от него, профанирует и погибает. Этим задается циклический характер бытия культурных форм как развертывания культа в историческом времени. Такой подход к пониманию мифа позволил о. Павлу Флоренскому указать на сущностную преемственность между языческим и христианским культом, при котором первый выступает как прообраз, а второй — как исполнение чаемого откровения.

Статья

В статье старшего преподавателя кафедры систематического богословияи патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Артёма Владиславовича Малышева предпринимается попытка реконструкции и комплексного анализа экклесиологической концепции профессора нравственного богословия Московской духовной академии начала XX в. Михаила Михайловича Тареева (1867–1934). В исследовании последовательно излагаются характерные черты богословского подхода Тареева в целом, разбираются особенности его экклесиологии, обосновывается авторское определение этой экклесиологии как кенотической. Исследуются такие труды Тареева, как «Дух и плоть», «Христианство и церковь», «Новое богословие», «Искушения Богочеловека», «Философия Евангельской истории» и др. Излагаются основные точки зрения на характер экклесиологии Тареева (прот. Георгий Флоровский, прот. Василий Зеньковский, Пол Вальер). Спецификой метода Тареева является разведение элементов разбираемой проблемы по категориям абсолютного (внутреннего) и относительного (внешнего). По-другому данная проблема предстает в его обширном наследии — как проблема соотношения содержания и формы. Церковь он понимает как форму христианства.

Статья

Душа в антропологии Авраама Позова: синтез традиций религиозной философии и научных достижений ХХ в.

Новые сведения о человеке, полученные в результате развития науки, определили начало пересмотра ряда вопросов, связанных с отношениями Бога и человека. Для обоснования теологических формул многие религиозные философы прибегли к синтезу разных отраслей знания. Важной частью новых поисков стало определение сущности и природы души. Примером такой динамики является синтетическая концепция А. Позова, который являлся представителем религиозной философии русского зарубежья XX в. Теория А. Позова демонстрирует, как под влиянием научного прогресса трансформировались устоявшиеся теологические паттерны. Вместе с тем в его работах присутствуют концептуальные традиционные основы религиозно-философской мысли. Таким образом, синтетическую концепцию души в антропологии А. Позова вполне можно расценивать как результат слияния традиционных концептов религиозно-философской мысли и влияния научных открытий XX в. Помимо прочего, в работах А. Позова прослеживаются предпосылки для становления христианской психологии.

Статья

В статье доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Михаила Степановича Иванова анализируется основная особенность творчества А. С. Хомякова, которая состоит в том, что его религиозно-философская мысль всегда определялась не умозрительными категориями и логическими выводами, а жизненными наблюдениями. В наибольшей мере это проявилось у Хомякова в религиозной сфере, где наблюдается органическое и целостное единство личности мыслителя, его жизни и его мысли. Центром такого единства для Хомякова всегда оставалась Церковь Христова. Основатель славянофильства жил в Церкви, а не являлся лишь формальным ее членом. Поэтому Церковь открывалась ему изнутри в ее духовном богатстве и в глубине благодатных тайн. Опытная экклезиология помогала Хомякову понять природу Церкви и ее единство, созидаемое не административными мерами, а благодатной жизнью церковной общины, в результате чего жизнь этой общины уподобляется внутритроичной Божественной жизни: «Как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21–22). В статье обращается внимание на то, что у Хомякова отсутствует систематическая экклезиология.