Шпаковский М. В. Триадология Иосифа Волоцкого // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2019. Вып. 85. С. 52-70.

DOI: 10.15382/sturI201985.52-70

Аннотация

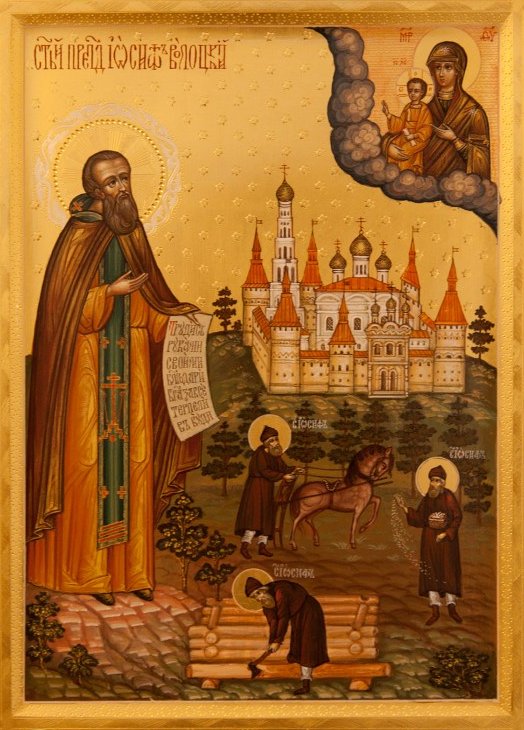

В статье рассматривается тринитарная доктрина Иосифа Волоцкого. Эта доктрина до сих пор не была подробно и системно описана исследователями. Автор показывает, что Иосиф придерживался традиционной тринитарной онтологии, которая была им системно изложена в первом слове «Просветителя». Для описания общего в Троице он использует терминологическую пару «естество» и «существо», а для ипостасей — такие термины, как «состав», «собство», «лице», «образ» и «ипостась». Прояснение темных мест в терминологии игумена потребовало обращения к основным патристическим текстам, переведенным на славянский (Словам против ариан Афанасия Александрийского, гомилиям Григория Богослова и трактатам Иоанна Дамаскина), что позволило показать важные нюансы в философском употреблении этих слов. Выяснилось, что отождествление ипостасных терминов восходит к Клименту Охридскому. Природу Божества игумен трактует при помощи мистической апофатики, обуславливающей важные аспекты человеческого знания о Боге. В целом в вопросах тринитарной онтологии Иосиф занимает достаточно традиционную позицию. Впоследствии «Просветитель» Иосифа с его доктриной был провозглашен «Светилом православия» на Московском соборе на еретиков 1553–1554 гг. Игумен также разрабатывал тему Божественных имен, и из его рассуждений можно выделить три типа имен, описывающих (1) общее, (2) ипостаси и (3) общие действия и свойства в Троице. Полемика с «жидовствующими» привела Иосифа к переосмыслению рациональной аргументации в пользу существования Троицы на основе аналогии с «образом Божиим» в человеке. Иосиф подкрепляет этот аргумент критическим анализом позиции «жидовствующих», с тем чтобы показать философскую несостоятельность их аргументации. Аргументы Иосифа интересны также тем, что они позволяют реконструировать некоторые философские взгляды еретиков и связать их с конкретными текстами литературы «жидовствующих». В конце статьи делается вывод о том, что появление триадологии Иосифа Волоцкого показывает значительно возросший интеллектуальный уровень культуры Московской Руси XVI в.

Ключевые слова

Древняя Русь, христианство, иосифляне, Иосиф Волоцкий, «Просветитель», «жидовствующие», Божественные имена, патристика, триадология, древнерусское богословие, древнерусская философия

Список литературы

Алексеев А. И. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480–1510 гг. СПб., 2010.

Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001.

Бодянский О. М. Московские соборы на еретиков XVI века // ЧОИДР. М., 1847. № 3.

Бруни А. М. Византийская традиция и старославянский перевод Слов Григория Назианзина. М., 2010. Т. I.

«Диоптра» Филиппа Монотропа: антропологическая энциклопедия православного Средневековья / ред. Г. М. Прохоров, X. Миклас, А. Б. Бильдюг. М., 2008.

Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Декабрь. Дни 1–5. Изд. Археографической комиссии. М., 1901.

Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Декабрь. Дни 18–23. Изд. Археографической комиссии. М., 1907.

Замалеев А. Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. СПб., 1998.

Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 г. С греческим и латинским текстами // ЧОИДР. М., 1882. Кн. 4.

Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV–начала XVI века. М.; Л., 1955.

Камчатнов А. М. О символическом истолковании семантической эволюции слов ЛИЦЕ и ОБРАЗЪ // Герменевтика древнерусской литературы. XI–XIV вв. Сб. 5. М., 1992. С. 285–299.

Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1970. Т. 1.

Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1977. Т. 2.

Охотникова В. И. Псковская агиография XIV–XVII вв.: Исследования и тексты: в 2 т. СПб., 2007. Т. 2.

Палея Толковая / А. В. Камчатнов, подг. древнерусского текста и пер. на совр. русский язык. М., 2002.

Петров В. В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. М., 2007.

Послания Иосифа Волоцкого / ред. А. А. Зимина, Я. С. Лурье. М.; Л., 1959.

Просветитель, или обличение ереси жидовствующих. Творение преподобного отца нашего Иосифа, Игумена Волоцкого. Казань, 1896.

Русский хронограф: Хронограф редакции 1512 года. ПСРЛ. Т. 22. СПб., 1911. Ч. 1.

Рыков Ю. Д., Турилов А. А. Неизвестный эпизод болг.-визант.-рус. связей XI в.: (Киевский писатель Григорий Философ) // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1982. М., 1984. С. 170–176.

Сапожникова О. С. Богословие Иоанна Дамаскина в составе древнерусских сборников XV в. и Флорентийская уния // Византийский временник. М., 2008. Т. 67 (92). С. 117–141.

Сапожникова О. С. «Богословие» Иоанна Дамаскина и вопросы цитирования в «Просветителе» Иосифа Волоцкого // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. «История, филология». 2013. Т. 12. № 2. С. 177–187.

Смирнова Д. Д. К публикации послания новгородского архиепископа Феодосия (1542–1551 гг.) к новопросвещенным лопянам // Вестник Удмуртского университета. Сер. «История и филология». 2014. Вып. 1. С. 154–159.

Соболевский А. И. Шестоднев Кирилла Философа // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1901. Т. VI. Кн. 2. С. 177–202.

Таубе М. Послесловие к «Логическим терминам» Маймонида и ересь жидовствующий // In memoriam: Сборник памяти С. Я. Лурье. СПб., 1997. С. 239–246.

Трефандилов Х. «Богословие» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха Болгарского («Небеса») и оригинальные произведения древнерусской литературы XI–XVI вв. // Преславска книжовна школа. 1998. T. 3. С. 85–119.

Фокин А. Р. Рациональные методы обоснования Божественной Троичности в западной и восточной патристике // Философия религии: альманах 2010–2011. М., 2011. P. 95–115.

Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaij a (14. Jahrhundert) (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 56) / H. Goltz, G. M. Prochorov, Hrsg. Freiburg i. Br., 2011. Bd. 2.

Die altbulgarische Übersetzung der Katechesen Kyrills von Jerusalem (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 64) / E. Weiher, Hrsg. (GIM Sin. 478). Freiburg i. Br., 2017.

Die Grossen Lesemenäen Des Metropoliten Makarij . Uspenskij Spisok (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 51) / E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko, Hrsg. Freiburg i.Br., 2007. 1. — 8. Mai. Bd. 1.

Kriza Á. A középkori orosz képvédő irodalom I: Bizánci források — Древнерусские тексты в защиту икон, часть 1: Византийское наследие. Budapest, 2011.

Taube M. The “Poem on the Soul” in the Laodicean Epistle and the Literature of the Judaizers // Harvard Ukrainian Studies. 1995. Vol. XIX. P. 671–685.

Taube M. The Spiritual Circle in the Secret of Secrets and the Poem on the Soul // Harvard Ukrinian Studies. 1994. Vol. XVIII (3/4). P. 342–355.

Lytvynenko V. V. Anti-Arian arguments in the Iosif Volotskij ’s Polemic against the Judaisers // Parresia Revue pro vý chodní kř esť anství . A Journal of Eastern Christian Studies. 2015. Vol. 9–10. P. 53–75.

Lytvynenko V. V. Selective Textual Evidence as a Case for a Single Translator of Athanasius’ Orations Against the Arians into Old Slavonic // SLOVO, Journal of the Old Church Slavonic Institute. № 68. 2018. P. 199–226.

Данные об авторе

Шпаковский Михаил Викторович

Статус обучающегося: Магистрант;

Статус обучающегося: Graduate student;

Место учёбы: Институт философии РАН; Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1;

Должность: младший научный сотрудник сектора философии религии;

ORCID: 0000-0002-0905-2988;

Электронный адрес: shpakomih@mail.ru.