- Научные статьи

Церковная летопись протоиерея Сергия Самуилова. Революционные волнения крестьян Самарской губернии 1905 года глазами современника

Опубликовано: 25 ноября 2025

Источник

Вдовин Е.В., свящ. Церковная летопись протоиерея Сергия Самуилова. Революционные волнения крестьян Самарской губернии 1905 года глазами современника // Труды Саратовской православной духовной семинарии. 2025. № 2 (29). С. 160–179. DOI: 10.56621/27825884_2025_29_160

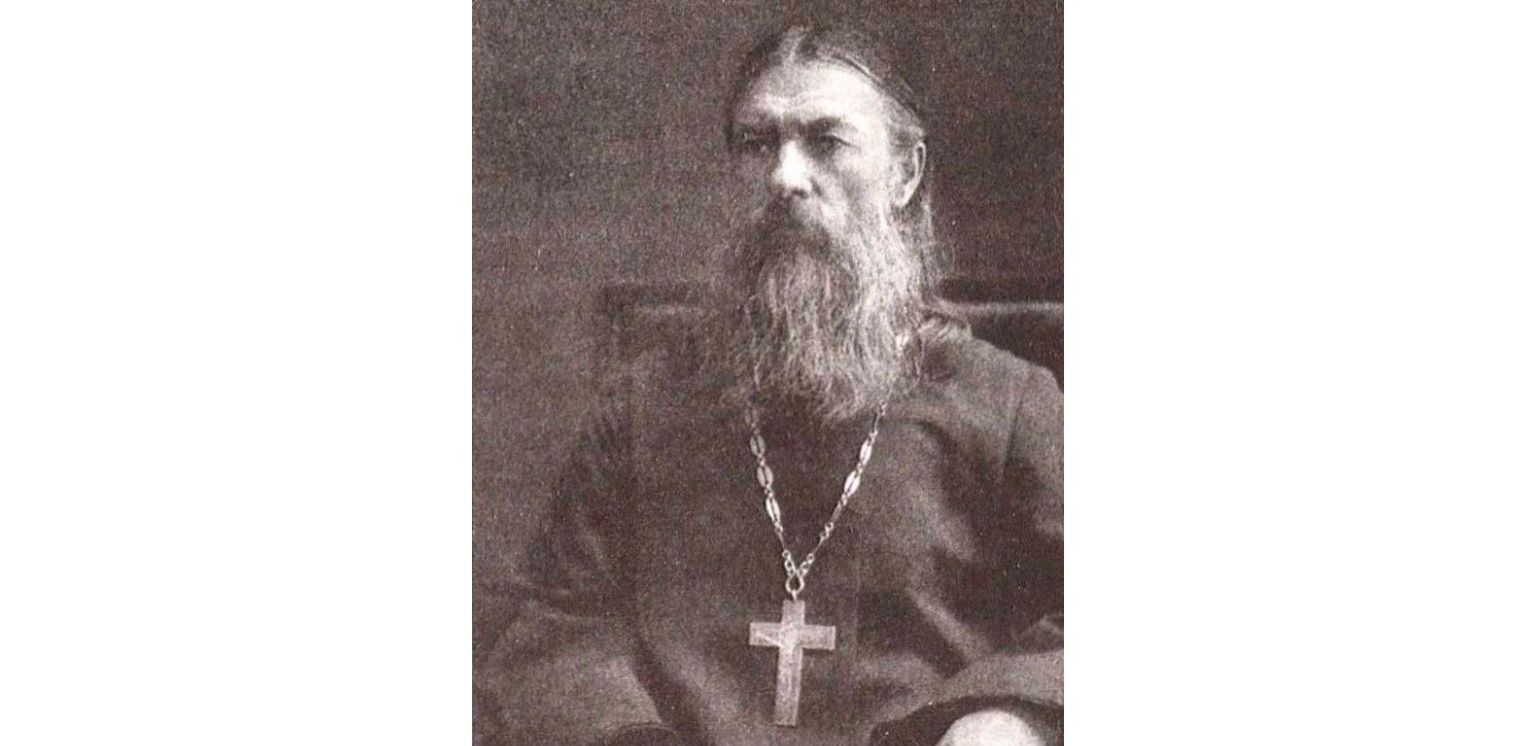

Протоиерей Сергий Самуилов

Церковная летопись — документ, который нечасто попадает в поле исследовательского внимания, так как сами по себе подобные летописи — редкое явление. Так, например, в Самарском государственном архиве хранится всего девять подобных документов. Поэтому церковная летопись протоиерея Сергия Самуилова[1], служившего настоятелем храма в честь Рождества Христова села Большая Царевщина Самарского уезда Самарской губернии, является ценным и крайне интересным источником для изучения церковной истории региона.

Этот документ важен и как свидетельство ключевых событий, происходивших в жизни Самарской епархии, включая революционное движение крестьян в селах Большая Царевщина и Старый Буян в 1905 году, поэтому может быть интересен также светским историкам и краеведам. Текст, изложенный особым художественным стилем, с большой глубиной и яркостью передает события тех сложных лет. При этом сам автор старается оставаться максимально объективным и политически нейтральным в своих оценках происходящего.

Отец Сергий, имевший глубокую связь с паствой и хорошо понимавший настроения и нужды местного населения, дает нам ценные сведения о революционных событиях 1905 года в регионе, а также об их влиянии на жизнь Церкви и общества в целом.

Летопись отца Сергия Самуилова позволяет нам взглянуть на революционные события глазами их современника, вместе с ним пережить те неспокойные дни.

Итак, ярким примером революционного движения крестьян Самарской губернии была «Старобуянская республика», просуществовавшая с 13 по 26 ноября 1905 года. Главную роль в ней сыграли крестьяне села Большая Царевщина, в котором «революционная пропаганда имела давнюю традицию»[2]. Крестьяне сместили местную власть, сформировали народное самоуправление, организовали милицию. В ноябре 1905 года народный съезд Старобуянской волости Самарского уезда Самарской губернии принял «Временный закон по Старо-Буянскому волостному народному самоуправлению»[3]. Интересен этот документ позицией крестьянства по отношению к Церкви. По нему все земли — и церковные в том числе — должны были перейти в управление Народного съезда. Есть в нем и специальная глава — «О церковном деле». В ней говорится, в том числе, о том, что «выбор духовенства, такса на требы, благоустройство и благолепие храма и вообще церковные дела решаются прихожанами той или другой церкви, а не на народных собраниях»[4].

Летопись, составленная протоиереем Сергием Самуиловым, начинается 1905 годом.

Первый заголовок летописи — «Революция готовится». В этой части документа автор описывает произошедшие революционные волнения, отмечая при этом, что они были вызваны в основном недовольством властью и Церковью. Вот какую он дает характеристику народным волнениям: «Начавши волноваться еще в прошлом году, народ и теперь не успокоился, но с каждым днем становится все более и более восстановленным 1) против Правительства и 2) против Церкви»[5]. Отмечает отец Сергий и тот факт, что против власти народ действует открыто и дерзко, а вот против Церкви таких выступлений нет. При этом против Церкви ведется активная пропаганда, однако же народ не реагирует на нее массовыми выступлениями. Называет летописец и главные, по его мнению, причины происходящего.

Так, инициаторами народных волнений отец Сергий считает вовсе не местных крестьян. Точнее будет сказать, что он констатирует: в этих событиях принимали активное участие некоторые революционно настроенные крестьяне. В летописи упоминаются имена крестьян Порфирия Михайлова (Михайловича) Солдатова, Лаврентия Никифорова (Никифоровича) Шибраева. Но организаторами выступлений были не они, а совсем другие люди.

На страницах летописи мы читаем:

«С открытием навигации (15 апреля) у нас в Царевщине стал заметен небывалый наплыв дачников, по преимуществу евреев. Они занялись агитацией в народе. Их слова пали на подготовленную почву. Так, 21 апреля, в четверг Пасхальной седьмицы, толпа прошлась по улицам с пением “Марсельезы”»[6].

Методом революционной агитации было распространение прокламаций, в том числе и в церковной ограде. Об этом методе известны многочисленные факты и по другим селам, что говорит о скоординированной деятельности революционеров. Например, советский историк Л. И. Емелях пишет: «Большое значение для революционизации крестьян имели большевистские листовки, в которых разоблачалось духовенство»[7]. На этом факте стоит остановиться подробней.

«В марте 1906 г. эта листовка была роздана двумя проезжавшими женщинами крестьянам деревни Средняя Покровка Бузулукского уезда Самарской губернии. В листовке (называлась “пауки и мухи”) говорилось, что “пауки — это попы и монахи, затемняющие ум, отравляющие душу верующих людей, под видом религии проповедующие рабскую покорность сильным мира сего…»[8].

Другим, более привычным в народной среде методом, применяемым большевиками, было распространение слухов. Например, таких, какие передавались из уст в уста в Большой Царевщине: «весной они привезут пушку и станут разбивать амбар, снятый у Удела приезжими купцами и тогда-де, все, кому надо, бери хлеб»[9].

Следующий заголовок летописи отца Сергия называется «Забастовки». В этой части он описывает, как крестьянами села Большая Царевщина была организована забастовка на сезонной работе по отгрузке зерна на баржи. Здесь необходимо пояснить, что данное село имеет выгодное географическое положение, находясь в месте слияния рек Волга и Сок. В нем находилась пристань, входившая в систему самого большого водного пути Российской империи. Она являлась базой для скупки зерна купцами у крестьян близлежащих сел и деревень. Вокруг пристани имелась развитая инфраструктура в виде амбаров и постоялых дворов, которых, по словам летописца, была целая улица. Таким образом, крестьяне в Большой Царевщине имели значительный доход от сезонных работ, связанных с погрузкой и хранением зерна, а также содержанием постоялых дворов.

В сезон 1905 года крестьяне отказались грузить хлеб. Требованием было повышение оплаты труда. «Крестьян других сел, которые соглашались работать на прежних условиях» царевщинцы «насильно прогнали, п[ытались] перебить у них лошадей и перерубить колеса»[10].

Одновременно устроили забастовку и женщины, ежегодно трудившиеся в местном лесничестве на посадке леса, требуя повышения оплаты с 25 до 75 копеек за трудовой день. Однако лесовод не поддался на их условия. На этом женская забастовка кончилась.

Следующий заголовок летописи — «Открытие памятника учителю А.П. Серафимову (Травля священника)». Здесь отец Сергий описывает провокационные действия группы крестьян, которые 12 июня решили устроить торжественное открытие памятника А.П. Серафимову, учителю местной школы. Со слов людей, знавших Серафимова, автор летописи пишет, что это был замечательный учитель. Но не учительская деятельность была главной заслугой Серафимова в глазах большевиков, а то, что этот человек был атеистом и первым начал распространять в селе учение социализма. При этом инициаторов данной акции нисколько не смущало то, что памятник был установлен незаконно. Перед установкой монумента организаторы собрали деньги за его изготовление и за саму установку и хотели воздвигнуть его перед зданием школы. Поданное по этому поводу на имя губернатора ходатайство было отклонено. Однако это не остановило почитателей Серафимова. Отец Сергий пишет: «Тогда они, выбравши время на Пасху, поставили памятник на церковном кладбище и просили меня освятить его»[11].

Священник предложил компромисс в решении данного вопроса: отслужить панихиду не около незаконно поставленного памятника, а в школе, как это было заведено, и в том числе помянуть и учителя Серафимова.

Главный от инициативной группы по установке памятника Порфирий Солдатов с доводами священника согласился, однако на другой день ситуация стала развиваться по-иному. На страницах летописи читаем: «На другой день крестьяне передумали и опять пришли толпой просить о том же, то есть служить у памятника»[12].

Провокации избежать не удалось. Далее — цитата отца Сергия:

« — Я, батюшка, желаю отслужить панихиду об Александре Павловиче Серафимове. Я его родственница.

— Но ведь сейчас и его поминали…

— То была панихида о всех, и здесь не моя могила. Я желаю только об нем одном отслужить вон там (указывает на памятник)»[13].

В разговор вмешивается другой участник, поддерживая «родственницу»:

«И мы, общество, желаем отслужить панихиду об одном только Серафимове — сказал Лаврентий Шибраев»[14].

Таким образом, отцом Сергием была отслужена еще одна, персональная, панихида по рабу Божию Александру. Священник, окончив чинопоследование, разоблачился, собираясь уходить. В это время к собравшимся обратился участник событий по фамилии Солдатов:

«Братцы, я хочу сказать вам об учителе Серафимове. Хороший он был учитель. Решили ему поставить памятник, а батюшка все отказывался служить панихиду, говорит, что это незаконно и грозил нам всем доносами»[15].

Потом выступил еще один участник. Вспомнив заслуги учителя Серафимова, он также закончил свою речь словами «и вот мы ему поставили памятник, а батюшка почему-то отказался служить панихиду»[16].

Далее отец Сергий пишет:

«Слушать мое возражение не стали, а подняли такой крик, что я решил удалиться. Слышу крик Солдатова: Хвалишься любовью, а панихиду не служишь, а рядом схоронил утопленника, умершего в пьянстве. Так состоялось торжество. Торжествовали не столько по поводу открытия памятника, сколько по поводу того, что попа затравили»[17].

Затем священнослужитель отмечает в своей летописи, что все же большинство жителей села Большая Царевщина было возмущено таким отношением к священнику. Многие, особенно женщины, потом извинялись перед ним за такое поведение своих односельчан.

Далее в летописи следует заголовок «После 17 октября». В этой части описывается, что после выхода манифеста от 17 октября 1905 года стали ежедневно проводиться народные собрания в помещении земской школы. Первым постановлением собрания было: «Земля наша, и лес наш»[18].

Приехавший на другой день в Большую Царевщину становой пристав к революционерам не пошел, очевидно, испугавшись. И его опасения были не напрасны. Так, после собрания социалисты решили «попугать» приезжего. Всю ночь они ездили около въезжей квартиры, где он остановился и стреляли из револьвера. Выстрелов, со слов отца Сергия, было сделано так много, что в близстоящих домах всю ночь не спали как взрослые, так и дети.

Следующая часть документа называется «Демонстрация». На другой день, пишет отец Сергий, то есть в воскресенье, 23 октября, после Литургии стало известно о готовящейся демонстрации. Становой пристав укрылся в доме священника. Блюститель порядка был очень напуган. Демонстрация началась шествием по главной улице под красными знаменами, стреляли из револьверов, выкрикивали: «Долой полицию!». Поощряемые взрослыми, находившиеся в рядах демонстрантов дети стреляли из самодельных пистолетов[19].

Далее священник начинает главу «Военные походы “граждан”». Здесь отец Сергий пишет, что из села Старый Буян пришла весть: для усмирения восставших должны прибыть казаки. Царевщинцы ударили в колокол и, вооружившись, помчались в Старый Буян сражаться с казаками. Весть оказалась ложной, и «бойцы вернулись с рати», как иронично замечает летописец.

Далее, вспоминает отец Сергий, а именно 22, 23 и 24 ноября, он ходил по людям с постной молитвой[20] и услышал от односельчан несколько интересных подробностей текущих событий. Так, например, он пишет, что «громадное большинство» населения не поддерживало революционного движения, однако революционное меньшинство угрозами заставляло мирных царевщинцев следовать за ними. В частности, им тоже предлагали ехать в Буян и поддерживать восставших. Угрожали тем, что когда наконец восставшие получат власть — а с ней и лес, и землю — в свое распоряжение, тем, кто их не поддерживал, ничего не дадут, а кроме того будут избивать и выгонят из села. Далее приведем один курьезный случай, который автор документа совершенно справедливо называет «плачевной повестью».

«Один революционер Иван приобрел револьвер.

— Иван! Зачем он тебе? — спрашивает его сосед.

— В казаков стрелять буду

— Да ты стрелять не умеешь, в казака не попадешь.

— Умею.

— Не умеешь.

— Умею.

— Ну давай испытаем. Я, говорит Ивану неизвестный оппонент, повешу свой полушубок. Попадешь в мой полушубок, значит в казака тоже не промахнешься.

Иван отступает от своей мишени примерно шагов на шесть. Из двух выстрелов не попал ни раза. Тогда Иван быстро подходит к полушубку на расстояние в пару шагов и наконец попадает. Вокруг раздается смех и шутки.

— Руки замерзли, — пытается оправдаться Иван.

— А ты Иван что, в казаков с печки что ли будешь стрелять!»[21]

Стороннему наблюдателю очевиден исход возможного вооруженного конфликта «товарища Ивана» с регулярными казацкими частями. Отец Сергий дипломатично пишет об этом: «Если дойдет до вооруженного столкновения, то царевщинцы потерпят поражение»[22].

Летописец также отмечает, что учительница земской школы села Большая Царевщина М.А. Ивлиева после окончания уроков вместе с другой учительницей, З.А. Кожевниковой, вооружившись револьверами, поехали на лошадях на помощь буянским повстанцам вместе с еще несколькими десятками женщин.

Как видим, несмотря на комичность данной истории, она действительно очень плачевная. Мирные люди — крестьяне, молодые незамужние девушки (учительницы) — готовились в угоду непонятно каким идеям по сути убивать таких же, как они, русских православных людей.

Развязка данных событий была не менее комичной. 25 ноября в Старый Буян приехали вице-губернатор и исправник в сопровождении казачьей сотни. Вооруженные жители Большой Царевщины и Старого Буяна из числа революционеров уже ожидали их в засаде. Засада была устроена в удобном месте — в овраге на подъезде к селу. Однако вице-губернатор и сопровождение въехали в населенный пункт другой дорогой. «Засадный полк», продрогнув до костей, вернулся домой. Со слов одного из участников этой акции, «мы казаков боялись, а они нас боялись»[23]. Кровопролития на этот раз не произошло. Только неугомонные «социалы», как называет их отец Сергий, на этом не успокоились.

Под заголовком «День опасений» священник так описывает подробности произошедшего. 25 ноября жители Большой и Новой Царевщины (сейчас Малая Царевщина) ожидали со страхом. В народе говорили, что в села приедут казаки и черносотенцы и устроят расправу над всеми жителями без разбора. Крестьяне были очень взволнованы.

Не желая нести ответственность перед властями за беспорядки, тем более что подавляющее большинство жителей обеих Царевщин не имели к ним никакого отношения, жители Новой Царевщины составили приговор сельского схода, в котором говорится, что они не выступают заодно с жителями Большой Царевщины против власти царя и против Бога. По словам отца Сергия, подобный приговор хотели написать и жители Большой Царевщины, о чем советовались с ним через представителей Ивана Шахватова и Прокопия Хорунжина. Посланцы, напуганные слухами, спрашивали сельского батюшку: «Мы так мекаем (думаем), батюшка, не без разбора, если что, бить-то будут. Ведь мы, например, вовсе не виноваты»[24].

Отец Сергий как мог их успокаивал. С этой же целью он 23 ноября организовал чтения в церковно-приходской школе села Новая Царевщина.

С его слов, многие уехали в эти дни по соседним селам — к родственникам и знакомым. Те же, кто остался, «готовились к смерти: исповедовались и причащались»[25].

По свидетельству летописца, 20 и 21 ноября в храме было особенно много молящихся. Было и много причастников: только взрослых — около пятидесяти человек. Как пишет отец Сергий далее, «это не понравилось либералам. Лаврентий Шибраев говорил: “Вот дураки, испугались, повалили к попу, а он их угощает уксусной эссенцией” (т. е. проповедью)»[26].

Под заголовком «Долой фельдшера Н.Н. Николаева» автор документа описывает, как крестьяне заколотили здание аптеки и попросили фельдшера Николаева удалиться, даже не дав взять с собой личные медицинские инструменты. Причиной было то, что он по недостатку финансирования якобы растратит лекарства.

Далее, под заголовком «Долой священника С. Самуилова», отец Сергий описывает, как революционный актив требовал его устранения с прихода под предлогом того, что он якобы основал при своем храме «черную сотню».

Священник дает такую характеристику действиям революционных агитаторов:

«Либералы говорят, что они против церкви и религии не идут, но зачем же они спрашивают иногда: “Какой Бог? Кто Его видел?” Зачем они восстают против церковных постановлений (о постах, иконах и т. п.). Нет, здесь другая причина»[27].

Эту причину очень точно показывает нам другой священник того времени, отец Михаил Суремский:

«Почему в таких приходах, как Васильевка и Царевщина, прежде чем устраивать политическую пропаганду, устраивалась травля священников. Всё очень просто: революционеры распространяли свою пропаганду не столько устно, сколько письменно. Эти брошюры попадали к нам в руки, прочитывались и объяснялись народу. Крестьяне хорошо понимали, что от того, к чему их приглашали, пользы для них не видно. Но и среди крестьян часть проникалась этими брошюрами и слепо верила им. Такая-то часть доморощенных революционеров и была против священников, в которых видела опасных соперников в деле влияния на народ»[28].

Вернемся к летописи отца Сергия. Далее он описывает, как возникло у него решение ходить по домам своих прихожан с так называемой постной молитвой. Вот как он говорит об этом:

«…толчком к этому решению было высказанное крестьянином Семеном Васильевичем Сусловым обвинение в том, что пастыри наши нас не знают, к нам мало ходят, а он (пастырь) взял бы в руки палочку, да и пошел бы по нам»[29].

«Вот я пошел, — пишет о. Сергий, — но что же заслужил? Титул предводителя черной сотни!»[30]

Здесь стоит остановиться подробнее на практике хождения по прихожанам с постной (постовой) молитвой. В настоящее время такой вид пастырского служения малоизвестен в нашей Церкви, если не сказать, что утрачен. Это естественно, учитывая годы гонения на Русскую Православную Церковь в советскую эпоху. Во время советской власти такой вид священнического служения был невозможен и постепенно был забыт. Суть его заключалась в том, что сельский священник во время Великого и Рождественского постов обходил дома своих прихожан для совместной с ними молитвы на дому. В журнале «Курские епархиальные ведомости», в № 4 за 1878 год, в неофициальной части опубликована статья священника Ипполита Тациевского «Следует ли священнику ходить с так называемой постною молитвою по домам прихожан?»[31]. В ней автор пишет, ссылаясь на выпуск журнала № 2 «Руководство для сельских пастырей» за 1878 год, что большинство священников в пост Рождественский молятся на дому совместно с семьями прихожан молитвой «На Рождество Христово сыно́мъ духовнымъ» из требника. На Великий пост читаются «Молитвы в начале поста святыя Четыредесятницы». Более того, автор пишет, что большинство священников убеждены: хождение с постной (постовой) молитвой является их обязанностью и они погрешат, если оставят своих прихожан без нее. При этом автор статьи делает оговорку, что такой практики придерживаются старые священники. Далее он говорит, что более молодые пастыри, причем их меньшая часть, считают, что эту традицию завели старые священники из корыстных побуждений, чтобы собирать больше денег с прихожан, а постные молитвы необходимо читать в храме. Далее автор пишет, что практика показывает: ревностные пастыри Церкви, искренне желающие принести духовую пользу пастве, считали и считают своим долгом во время поста посетить своих прихожан и помолиться с ними. Далее автор указывает на то, что хождение по домам членов прихода приносит пользу и самому священнику, так как дает ему удобный случай поближе познакомиться со своей паствой, что является его прямой обязанностью. Также, по словам автора, таким образом священнику удобнее узнать об ошибочных религиозных верованиях пасомых, их нравственных пороках и недостатках — и тотчас их исправить, не привлекая внимания посторонних. Служа на дому, пастырь может заметить суеверные обычаи, подружиться с теми детьми, которые неохотно и со страхом подходят к Причастию. Подводя итог, автор статьи говорит, что если священник, ходя по домам с постной молитвой, будет делать это, искренне желая пасомым тех благ, которые изложены в читаемых молитвах, на него будут смотреть как на пастыря доброго, ревнующего о душевном благе и учащего всегда и везде словом и примером.

Как следует из летописи отца Сергия, именно из этих соображений он пытался ввести на приходе практику хождения с постовой молитвой по домам. К сожалению, не удалось отыскать в источниках по Самарской губернии сведений о прибегании к данной практике в других приходах или рекомендаций о ее применении, но отец Сергий о ней знал и успешно ею пользовался. Вполне возможно, в Самарской епархии это был редкий случай столь добросовестного служения священника.

Если обратиться к другим примерам выступлений революционеров против священников, то можно увидеть, что случай с отцом Сергием далеко не единичен и является частью хорошо спланированной пропаганды, что подтверждается материалами съезда комитета РСДРП Самарской губернии, который состоялся в ноябре 1905 года в Самарском уезде. На съезде в числе прочего было решено: «В селениях, где живут черносотенцы из духовенства, но где революционное население составляет меньшинство, вести агитацию за удаление этих лиц; в селениях, где революционное население в большинстве, удалять их по приговору»[32]. Чтобы попасть в разряд «черносотенного», священнику достаточно было, например, возразить против требований крестьян «доходность церквей обратить в пользу народа», что имело место в таких селах, как Колдыбань и Самаровка Николаевского уезда, или села Сорочинского Бузулукского уезда[33].

Здесь следует напомнить, что борьба с религией была прямой и одной из главных задач РСДРП. «Но мы основали свой союз, РСДРП, между прочим, именно для борьбы против всякого религиозного одурачения рабочих»[34],— писал в 1905 году Владимир Ульянов. Поэтому борьба с Церковью членов РСДРП в Самарской области являлась частью общей программы РСДРП в Российской империи.

Таким образом, травля протоиерея Сергия Самуилова как священника, будь то на кладбище во время панихиды или в школе на занятиях с детьми, а также обвинения в его адрес являлись частью единого плана революционеров по дискредитации Церкви и ее служителей.

Под заголовком «Земская школа» автор летописи рассказывает, как «освободительное движение» повлияло и на учеников земской школы. Когда он пришел в класс на занятия, кто-то из учеников выстрелил из самодельного пистолета. «Молитва отошла в область преданий. Учиться начали в новом здании без его освящения и молебна»[35],— пишет отец Сергий.

На другой день, вспоминает священник, он стал объяснять ученикам старших классов Закон Божий. Зашла речь о жизни будущего века, что сразу вызвало дружное неодобрение учащихся.

«На следующий день (26 ноября) я стал объяснять ученикам, что Закон Божий нужно знать всем христианам, и не только для настоящей жизни, но и для будущей.

— А кто ее видел, будущую-то жизнь? — возразили ученики.

— Значит, вы не верите в нее?

— Докажите, тогда поверим.

— А чему же вы верите? Священному Писанию вы, например, верите? Если вы верите Священному Писанию, то должны верить и в будущую жизнь.

— Вот вы говорите так, а у нас есть книга, где говорится, что человек от обезьяны»[36].

Видимо, речь здесь идет о книге «О происхождении видов» Ч. Дарвина в переводе С.А. Рачинского[37]. Следует отметить, что эта книга была в те годы очень популярна, и не только в научной среде, но и среди рядовых читателей[38].

Сам автор русского перевода «О происхождении видов» С. А. Рачинский — русский ученый, профессор ботаники — был человеком очень религиозным. Оставив профессорскую кафедру, он полностью посвятил себя делу народного просвещения, создал целую сеть народных школ вокруг родового имения Татево Смоленской губернии. Как педагог С. А. Рачинский был глубоко убежден, что школа должна находиться под руководством Православной Церкви и в ее духе воспитывать подрастающие поколения.

Таким образом, агрессивное поведение учеников царевщинской школы можно объяснить только тем, что дарвиновская теория «о происхождении видов» преподавалась им в контексте агрессивной антицерковной пропаганды. Дальнейшие события в Российской империи покажут, что данная теория стала тем самым идеологическим «тараном», который надолго вынес Церковь из сферы народного образования.

Видя такое проявленное в агрессивной форме нежелание присутствия на уроках в земской школе священника, отец Сергий обратился к правящему архиерею епископу Константину (Булычеву) с просьбой разрешить ему не проводить занятия в старшем отделении земской школы. Вместо этого священник предложил увеличить часы занятий в церковно-приходской школе Новой Царевщины, где был очевиден положительный настрой учащихся и родителей.

Епископ Константин ответил, что нужно продолжить занятия в земской школе, пока есть желающие. Не желающим можно разрешить выходить из класса.

Как пишет отец Сергий, на следующем занятии никто из учеников, к его удивлению, класс не покинул. Но беспорядки продолжились. Более того, ученики стали выдвигать немыслимые претензии священнослужителю: «позволяли себе говорить всякие дерзости вроде того, что сами выходите из класса, мы распоряжаемся классом, а не вы»[39].

Как видно из изложенного, цель поведения учащихся состояла в том, чтобы добиться полного прекращения посещения священником земской школы. Остается открытым вопрос, сами ли они этого хотели или исполняли чью-то волю. Как остается открытым и другой вопрос: кто преподавал в земской школе теорию Ч. Дарвина о происхождении видов, не входящую в программу обучения того времени?

Под следующим заголовком — «Либералы добираются до церковной школы» — летописец описывает, как группа местных либералов просила у него разрешить их собрания в церковной школе села Новая Царевщина.

Село Новая Царевщина — своего рода село-спутник Большой Царевщины, находящееся в трех километрах от него. Своего храма там не было, но была церковно-приходская школа, которой заведовал протоиерей Сергий Самуилов.

Однажды, 24 ноября, в школе проводилось очередное собрание, организованное отцом Сергием. Читалось житие святой мученицы Екатерины. По окончании собрания к священнику подошли местные крестьяне, поддерживающие либеральные идеи. Они просили разрешить им проводить в стенах школы собрания под предлогом того, что школа народная, а значит, и им принадлежит тоже. Конечно же, отец Сергий отказал. В этот раз большинство местных жителей все же выступили на стороне пастыря и не допустили революционных собраний в церковной школе.

Подводя итог всему этому безумию, летописец завершает свое повествование. Под заголовком «Как отобразились забастовки на Царевщине» он пишет, что потерпевшие убытки в результате необоснованного завышения цен скупщики хлеба в следующем сезоне в Царевщину не приехали. Крестьяне Большой и Новой Царевщины таким образом потеряли возможность сдавать под хранение хлеба приезжим скупщикам и крестьянам соседних сел свои амбары, сени и сараи. Владельцы постоялых дворов — а они занимали всю центральную улицу Большой Царевщины — лишились постояльцев. Царевщинцы потеряли и довольно неплохой заработок на загрузке хлеба на баржи. Многим теперь приходилось «голодовать», делает вывод отец Сергий.

Итак, благодаря сохранившейся летописи священника Сергия Самуилова имеется возможность взглянуть на революционные события в селе Большая Царевщина Самарского уезда Самарской губернии глазами современника. С одной стороны, видится вся абсурдность ситуации и даже безумие революционно настроенных людей, готовых непонятно за какие перспективы убивать своих соседей, не говоря уже о представителях власти. С другой стороны, мы видим беззаветное и честное служение простого сельского священника, пытающегося в одиночку противостоять этому народному безумию. Как и многих его собратьев, его обвинили в подстрекательстве к насилию и объявили участником реакционного черносотенного движения.

После событий 1917 года умногих из тех, кто одобрительно относился к идеям революционной борьбы и насильственного улучшения строя, наступило прозрение. Его лучше всего выражают слова еще одного мудрого самарского пастыря (тогда уже ветхого старца), протоиерея Валериана Лаврского, написанные им в январе 1918 года в его последнем письме, где он характеризует то время как дни полного распада всего и «неразумных попыток— дать народу самое лучшее вместо хорошего»[40].

Список источников и литературы

1. Астапов А. А. Воспоминания старого букиниста. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. 153 с.

2. Бородянская Л.И., Захарова Ф.П. и др. Революция 1905–1907 гг. в г. Самаре и Самарской губернии. Документы и материалы. Куйбышев: Куйбышевского кн. изд-во, 1955. 464 с.

3. Васильев А.А. Крестьянские наказы Самарской губернии: Опыт собрания материалов русской революции. Самара: Тип. А.Н. Хардина, 1906. 88 с.

4. Дарвин Ч. О происхождении видов в царствах животном и растительном путем естественнаго подбора родичей или о сохранении усовершенствованных пород в борьбе за существование / пер. с англ. С.А. Рачинскаго. СПб.: Изд. книгопродавца А.И. Глазунова, 1864. 400 с.

5. Емелях Л.И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции.М.–Л.: Наука, 1965. 199 с.

6. Кабытов П.С., Храмков Л.В. Самарская летопись Очерки истории Самар. края с древнейших времен до нач. XX в.: В 2 кн. Самара: Самар. ун-т; Изд-во АртМакет (Колесов), 1993. 80 с.

7. Кокарев М., прот. Система управления Самарской епархии в предсоборный период (1894–1917). М.: Спасское дело, 2016. 456 с.

8. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 1: 1893–1894. М.: Политиздат, 1967. 515 с.

9. Письмо Лаврского В.В. к Г. Н. Потанину от 11 января 1918 г. // Научная библиотека Томского гос. ун-та. Архив Г.Н. Потанина. Ед. хр. 1293.

10. Тациевский И., свящ. Следует ли священнику ходить с так называемой постною молитвою по домам прихожан? // Курские епархиальные ведомости. 1878. № 4. С. 193–199.

11. Церковно-приходская летопись Христово-Рождественской церкви Самарского уезда. Книга II // Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32. Оп. 34. Д. 7.

12. Якунин В.Н. История Самарской епархии. Тольятти: Поволжский гос. ун-т сервиса, 2011. 623 с

- См.: Церковно-приходская летопись Христово-Рождественской церкви Самарского уезда. Кн. II // Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32. Оп. 34. Д. 7.

- Кабытов П.С., Храмков Л.В. Самарская летопись Очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX в.: В 2 кн. Самара, 1993.

- Бородянская Л.И., Захарова Ф.П. и др. Революция 1905–1907 гг. в г. Самаре и Самарской губернии. Документы и материалы. Куйбышев, 1955.

- Там же. С. 221.

- Церковно-приходская летопись… Л. 12.

- Церковно-приходская летопись... Л. 12об

- Емелях Л.И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции. М.– Л., 1965. С. 112.

- Там же. С. 113.

- Церковно-приходская летопись… Л. 13

- Там же.

- Церковно-приходская летопись... Л. 13об

- Там же.

- Там же. Л. 14

- Там же. Л. 14–14об.

- Церковно-приходская летопись... Л. 14об

- Там же. Л. 15.

- Там же.

- Там же. Л. 15об.

- См.: Церковно-приходская летопись... Л. 16.

- Очень интересная, забытая практика миссионерского служения приходского священника дореволюционной России, о которой будет сказано ниже.

- Церковно-приходская летопись… Л. 17.

- Там же.

- Церковно-приходская летопись... Л. 18

- Там же. Л. 17.

- Там же.

- Церковно-приходская летопись... Л.17об

- Там же. Л. 19.

- Якунин В.Н. История Самарской епархии. Тольятти, 2011. С. 124.

- Церковно-приходская летопись… Л. 19

- Там же.

- См.: Тациевский И., свящ. Следует ли священнику ходить с так называемой постною молитвою по домам прихожан? // Курские епархиальные ведомости. 1878. № 4. С. 193–199..

- Кокарев М., прот. Система управления Самарской епархии в предсоборный период (1894– 1917). М., 2016. С. 154.

- См.: Васильев А.А. Крестьянские наказы Самарской губернии: опыт собрания материалов русской революции. Самара, 1906. С. 32.

- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 1. 1893–1894. М., 1967.

- Церковно-приходская летопись… Л. 20.

- Церковно-приходская летопись… Л. 20.

- См.: Дарвин Ч. О происхождении видов в царствах животном и растительном путем естественнаго подбора родичей или о сохранении усовершенствованных пород в борьбе за существование. СПб., 1864.

- См.: Астапов А.А. Воспоминания старого букиниста. М., 2009.

- Церковно-приходская летопись… Л. 20об.

- Письмо Лаврского В.В. к Г.Н. Потанину от 11 января 1918 г. // Науч. библиотека Томского гос. ун-та. Архив Г.Н. Потанина. Ед. хр. 1293. Л. 1.

Источник

Вдовин Е.В., свящ. Церковная летопись протоиерея Сергия Самуилова. Революционные волнения крестьян Самарской губернии 1905 года глазами современника // Труды Саратовской православной духовной семинарии. 2025. № 2 (29). С. 160–179. DOI: 10.56621/27825884_2025_29_160

Комментарии