- Научные статьи

Поколение надлома: деформация традиционных ценностей у поколения «революционного перелома»

Опубликовано: 24 апреля 2025

Источник

Сафонов Д. А. Поколение надлома: деформация традиционных ценностей у поколения «революционного перелома» // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2024. Вып. 4 (33). С. 158–175.

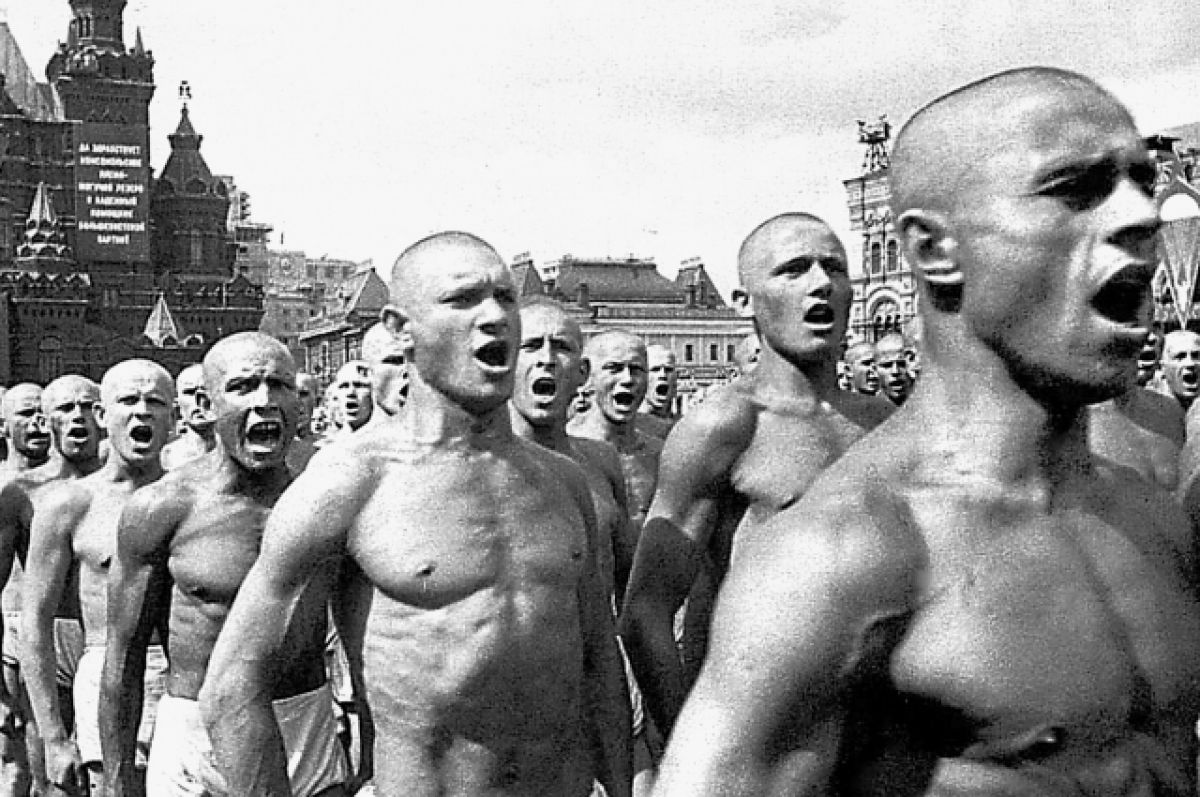

Парад физкультурников на Красной площади, 1937 год

Введение

Термин «поколение революционного перелома» впервые использовал социолог Ю. А. Левада, назвав так первую по счету поколенческую группу при рассмотрении поколений в России ХХ в. в исторической перспективе[1]. По его мнению, сюда относились люди, родившиеся в 1905–1930 гг. Углубляться в вопрос он не стал; тем более что предложенные им же названия прочих групп не выдерживают серьезной критики («сталинская мобилизационная система», «военный и непосредственно послевоенный период», «застой», поколение «перестройки и реформ»). Однако само определение «революционного перелома» нашло отклик в научной среде и стало использоваться[2]. Стоит указать, что в определении возрастных рамок данного поколения единства нет. Тот же Ю. Левада основным определяющим фактором считал события, т. е. условия, в которых существовало поколение: «революционные события, войны, расцвет и закат Серебряного века русской культуры». Впрочем, и социологи, и историки сегодня отталкиваются больше от «теории поколений» В. Штрауса и Н. Хау. Они под поколением понимают определенную возрастную группу людей, выросших в одинаковых исторических условиях и потому склонных разделять определенные убеждения, ценности, модели поведения[3]. Постановка проблемы социологами, формулирование ими основных положений, создание определенного инструментария для исследований, наконец, исходный тезис, что поколения привязаны к эпохальным историческим событиям[4] в итоге сблизило их с историками, а точнее — историков с ними. Но в то же время есть и ощутимая разница, суть которой в свое время образно показывал П. Сорокин: «Битва при Танненберге — объект исторического исследования; а битва при Танненберге — уже предмет социологии. Берлинский университет принадлежит скорее истории, а Берлинский университет — социологии»[5]. Социологи прежде всего видят конфликт между поколениями, следуя тем самым за западными исследователями, и конфликт этот — вечный: «На сегодняшний день в социологии особое место занимает американский подход к поколенческой сегментации, разработанный учеными Н. Хоувом и В. Штраусом: поведенческие паттерны одного поколения абсолютно несхожи с паттерном, демонстрируемым другим поколением в том же самом возрасте»[6].

По сути, американцев интересовали только сходные культурно-ценностные системы у населения США в различные исторические периоды. Уместно подчеркнуть, что именно США; на Россию их выводы переложили уже наши отечественные специалисты[7]. Западные авторы придерживаются видения ситуации, сформулированного еще в 1970 г. антропологом Маргарет Мид, о конфликте поколений: когда более молодое поколение отказывается от ценностей и стандартов старшего поколения в пользу своих собственных убеждений, что в итоге и обеспечивает социальный прогресс и развитие[8].

Стремление провести сегментацию российского общества ХХ в. на поколенческие группы по американской модели играет с отечественными исследователями злую шутку: так, А. В. Милехин и А. В. Сидорина в одной публикации оперируют одновременно понятиями «Великое поколение 1900–1923 гг.» и «поколение революционное» 1905–1925 гг. По логике повествования выходит, что в одну группу причисляются прежде всего урожденные в этот временной промежуток (легко меняющиеся временные границы, на наш взгляд, говорят об их необязательности для авторов). Между тем, по мнению авторов «теории поколений», этого явно недостаточно.

Проблема

В начале ХХI в. известный историк Теодор Шанин призвал изучать историю через изучение поколений — то есть заняться «поколенческой историей»[9]. Он резонно считал, что без понимания изменений, которые наблюдаются в сменяющих друг друга поколениях, должного понимания исторического развития не достичь. История поколений заинтересовала и историков, но несколько иначе, нежели социологов. И поколение «революционного перелома» представляет особый интерес. Как бы продолжая мысль П. Сорокина, укажем: «поколение революционного перелома» есть предмет социологии; «поколение революционного перелома» есть предмет истории. У историков большие цели и задачи.

Историография

В историографии очевидно определяются две основные линии понимания проблемы, притом что наблюдается полное единство в оценке происходившего как «межпоколенческом разрыве», не имевшем ранее аналогов своим масштабом конфликта поколений. Расхождение наблюдается в объяснении такового. Первый вариант — взгляд на ситуацию сообразно с позицией американской социологии: так, А. Ю. Рожков пишет об «объективном противоречии между традиционным укладом повседневной жизни сельской общины и бурно распространяющейся социально-культурной модернизацией», носителем идей которой и являлась молодежь[10]. Таковую он определял как «инновационно-авангардную» субкультуру молодежи. Совершенно в духе М. Мид он констатировал «некоторое прерывание традиций, закономерное для динамично изменяющихся социальных организмов: «„Дети“ уже не хотели жить по-старому, в то время как „отцы“ были не способны либо не желали научиться жить по-новому»[11]. Другой подход продемонстрировал А. А. Слезин, не согласный с закономерностью и логичностью происходившего[12]. Напротив, он полагал исключительность и неповторимость возникшей ситуации, акцентируя внимание на роли в происходившем партии и государства. Разделяя его видение, мы рассматриваем ситуацию применительно к Оренбургской губернии, более интересуясь не действиями властных структур, но представлениями и взглядами современников.

Методы исследования

Симптоматично, что, определяя первое поколение ХХ в. («Великое» или «революционное»), социологи весьма скупо, по сравнению с последующими, детализируют его. В принципе это понятно: социологические методы, допускающие корректировку анализа респондентов в отношении более ранних периодов, уже не работают, все ограничивается информационными возможностями имеющихся источников. Наиболее репрезентативные — источники личного происхождения. Нами собраны все источники этого вида по одной Оренбургской губернии[13]. Анализ таким образом созданной выборки дает основание для суждений и наблюдений.

Обсуждение и результаты

Тезис об отличии каждого нового поколения от предшествующего не является спорным; на этом сходятся практически все исследователи. С определенными оговорками можно согласиться с западным мнением о неизбежном конфликте поколений, но не как объяснением взрыва, но как констатацией неизбежности изменений в новом поколении при изменениях внешних. Достаточно сопоставить менталитет поколения освобожденных крепостных и их детей, чье развитие и социализация происходили после 1861 г. Крестьянская среда более чем традиционна — сами условия существования, земледельческий труд, бытие — и все же менталитет свободных отличался: исчезает чувство зависимости от помещиков, пробуждается инициативность. Показательно, что вопрос об отрезках, их возврате, бывший весьма актуальным для поколения 1861 г., постепенно теряет ценность для последующих и в итоге вообще исчезает. И это при том, что размеры крестьянских наделов не менялись.

Таким образом, перемены, несомненно, есть, но ни о какой революционной, т. е. кардинальной перемене не может быть и речи. Менялись прежде всего условия существования — но оставались неизменными традиционные ценности.

Крестьянская общинность, помимо прочего, создавала определенную среду, базирующуюся на традиционности: бытия, мышления, ценностных ориентиров. К последним относим уважение к земледельческому труду (вспомним презрительную кличку односельчан, не работающих на земле, — кулаки-мироеды), к семейным ценностям, все основывающееся на православных ценностях и принципах. Это была единая нравственно-культурная среда, способная защищаться, защищать и влиять. Среда сохранялась еще и по причине существования деревни в состоянии закрытого сообщества, деления на своих и чужих и выступлением мира единой силой против «внешнего врага». Разумеется, вечно так продолжаться не могло; шло постепенное разрушение старого мiра (общины), процесс, который еще называют раскрестьяниванием. Не погружаясь в проблему с термином, укажем, что большинство исследователей-крестьяноведов подразумевают под таковым прежде всего именно отход/отказ от традиционных принципов. Сельский мир на определенном этапе был способен нивелировать тех, кто выбивался за рамки — в поведении и образе жизни. Не то чтобы мiр был в состоянии перевоспитать, но нарушителя ставили перед выбором: оставаться или уходить. Процесс раскрестьянивания был поступательный и непрерывный; в итоге традиционная крестьянская общность неизбежно бы кардинально изменилась и по имущественным причинам, и по моральным. Но все же это был бы постепенный процесс, затрагивавший несколько поколений; количество должно было перейти в качество, и логика подсказывает, что процесс шел бы медленнее при отсутствии дестабилизирующих факторов. Не вызывает сомнения, что в начале ХХ в. серьезно на российское общество в целом и на крестьянство в частности повлияли войны — мировая и гражданская. Это вызвало неизбежное сокращение мужского репродуктивного и работоспособного населения в тылу, гибель их на фронтах, закономерное сокращение посевных площадей, уменьшение голов скота и лошадей и как следствие ухудшение условий жизни остающихся в тылу, перекладывание трудовых обязанностей на непризывную молодежь. В принципе, названные отрицательные моменты присущи любой войне; применительно к Первой мировой особой будет масштабность отрицательных последствий. По данным сельскохозяйственной переписи 1917 г., в армию было призвано 47,4 % работавших мужчин[14]. Никогда ранее страна не выводила за рамки мирного труда и бытия такого количества работоспособного взрослого мужского населения; и незамеченным для подрастающего поколения, остающегося в деревнях, это никак не могло пройти.

И тут в регион приходит Гражданская война. Некоторые населенные пункты неоднократно переходили из рук в руки — и молодежь там в итоге втягивалась в противостояние, но значительная часть губернии представляла собой условные «медвежьи углы», население которых осталось как вне вооруженного противостояния, так и вне реальности, как об этом писал атаман Дутов в 1919 г.: «Налоги земские не вносятся, служащие разъехались, больницы в деревнях почти везде закрыты, лекарств нет, денег персоналу не платят, содержать больницы нечем. Школы не работают, учителей нет, жалованье им не платили за полгода и больше, все почти поступили в чиновники или же в кооперативы. Дороги не исправляются, мосты не чинятся, все разваливается. В деревнях нет ситца, нет сахара, нет спичек и керосину. Пьют траву, самогонку, жгут лучину»[15]. Значительная часть населения все время военного противостояния была предоставлена сама себе. И если ценностные ориентиры взрослого населения за это время и были деформированы, но основ не лишились, то для молодежи все было значительно серьезнее. Предоставленные сами себе подростки оказались в совершенно новых условиях.

Установившаяся в крае коммунистическая власть повела активную работу прежде всего среди молодых, стремясь объединить их в коммунистический союз. На каких принципах, идеях, лозунгах строилась в тот период комсомольская работа? Историки, знакомые не понаслышке с ВЛКСМ, представляли и представляют себе комсомол в рамках собственного опыта 1960–1980-х гг. Мемуаристы в абсолютном большинстве писали свои воспоминания в 1950-х гг. На память ощутимо влияли доброе отношение к событиям юности, а также установившиеся политические стереотипы. Тезис о представлениях комсомольцев как некоей константе на протяжении всего времени существования ВЛКСМ есть лишь тезис. Единой по всем параметрам организация стала только в 1930-е годы. До этого при достаточно общих заявленных задачах реализация их на местах имела самые разные формы. Мемуаристы, естественно, описывали свою деятельность в 1920-х гг. так, «как надо», разве что иногда сообщая отдельные эпизоды, как, например, бросание комсомольцами камней в окна церкви на Пасху. Авторы тогда уже не очень одобряли подобное, называя такие случаи примерами «болезни роста». Но есть и косвенные свидетельства, позволяющие увидеть больше заявляемого в общих фразах. Для понимания поставленной нами задачи очень важно конкретизировать, на какие задачи был ориентирован тогда комсомол, как именно велась повседневная работа.

Коммунистическая власть, безусловно, делала ставку на молодежь. В 1923 г. нарком А. В. Луначарский говорил о молодежи, что у нее «мало жизненного и партийного опыта», «нет никакой общеобразовательной подготовки», «она неграмотна, мало подготовлена, не привыкла отвлеченно мыслить, работать над книгой». Тем не менее все это он показательно считал «большим плюсом»: молодежь «задета революцией» и «поэтому представляет чрезвычайно богатый и благодарный материал»[16]. Логичен вопрос: материал для чего? За ответом столь же логично обратиться к свидетельствам агитаторов, призывавших к созданию комсомола. Таковые были как бы на двух уровнях: коммунисты, агитировавшие за союз, и сами комсомольские активисты, работавшие с массами. Ко времени образования организации в Оренбурге никто не знал четко, что такое РКСМ. «Оренбург был оторван от центра, позаимствовать опыт работы, уже имеющийся у комсомольской организации, было невозможно, мы не имели даже ни одного экземпляра программы и устава РКСМ, не знали, с чего мы должны начать работу, не могли ясно сформулировать задачи этой организации»[17]. Тем не менее на организационном собрании «все выступавшие рассказывали о… задачах Коммунистического союза молодежи»[18]. Иными словами, цели и задачи декларировались так, как их понимали здешние коммунисты: право рабочих на лучшую жизнь и открывающиеся перед молодыми новые, хотя и неопределенные возможности. А чтобы обеспечить это, нужно было разбить всех внешних и внутренних врагов. Обращает на себя внимание, что вся агитация была построена на намеренном преувеличении важности и значимости молодых: «В чьих руках ваше будущее? — В ваших! Вы будете строить новую жизнь, где не будет бедных, не будет эксплуатации человека человеком… на комсомольцев будет возлагаться вся надежда в построении нового коммунистического общества»[19]. А вот свидетельство 1927 г.: выступление уполномоченного старого большевика на организационном собрании на х. Украинка: «Горячо, с огоньком донес до молодежи ее почетную роль в деле беззаветного служения Родине Великого Октября, в духе идеалов борьбы за социализм»[20]. М. Сдобнов писал: «Мы учились политической грамоте, главным образом слушая доклады старших товарищей-членов партии»[21]. Комсомольские агитаторы были еще более кратки и неопределенны. Мемуарист С. П. Федоров сам позднее признавал: «В те годы речи мои были бесхитростными, но призывно горячими, хоть считался я, не хвалясь, искренне скажу, неплохим оратором. Речи этого „оратора“ сводились к следующему: раньше народ ходил к царю просить хлеб и волю, а теперь мы не пойдем, хватит, сами добудем»[22].

Важным элементом правительственного курса в отношении молодежи на начальном этапе было разрушение семьи, названной на XIII съезде партии Н. И. Бухариным «самой консервативной твердыней всех гнусностей старого режима»[23]. Созвучным было суждение в письме Оренбургского губбюро, направленном в ЦК 14.2.1920 г., где говорилось «есть зло, с которым приходится неустанно бороться, — это родители»[24]. В самом начале революции реализовывалась идея отмены семьи вообще и передачи детей на воспитание советскому государству. Позднее, осознав невозможность реализации задуманного, партия отказалась от ликвидации института семьи. Говорить и писать о подобных неудачных начинаниях при общей установке на поступательное успешное развитие впоследствии историки (как и мемуаристы) не стремились. Более подробно об этом писали западные авторы[25]. В рассматриваемых мемуарах о реализации идеи изъятия детей в детские дома упоминалось только однажды, вскользь: «Пришел 1920 г. Наступил голод, который нагрузил работу на наши детские дома. Если в предыдущем году матери не отдавали своих детей и последних приходилось брать чуть ли не силой, то теперь детишек везли ежедневно возами и детдома были переполнены»[26].

Многие мемуаристы сообщали, что вступление их в комсомол в 1918–1919 гг. вызывало резкое неприятие со стороны родителей, как переход на сторону Антихриста: «Многие родители (не исключая и моих) считали, что, вступив в комсомол, их дети продали душу дьяволу, и запрещали им работать с „антихристами“» (С. Федоров)[27]; «Воспитанные при старом строе, очень религиозные мать и бабушка не могли, естественно, легко принять новый строй большевиков, не признающих религии» (А. Курилова)[28]; «Комсомольцы выступают против церкви, религии и против бога» (А. Купчинский)[29].

Религиозность объявлялась «неизжитым мелкобуржуазным предрассудком»[30], а «антирелигиозная пропаганда» была второй по значимости в работе комсомольских ячеек — между «воспитанием молодежи» и «защитой интересов бедноты»[31]. Важно подчеркнуть, что термин «атеистическая пропаганда» совершенно отсутствовал — только «антирелигиозная». Еще более расхожим стало упоминание о «безбожниках» как полной противоположности верующим: всероссийское общество «Безбожник», его организации на местах, общесоюзный журнал с этим названием, раздел в местной партийное прессе (первый такой раздел по стране в местных газетах появился именно в Оренбурге). Интеллектуальный уровень «безбожников» был крайне низок. Один из активных оренбургских большевиков, называвший себя «главбезбожником в Оренбурге», А. Ф. Мастаев утверждал позднее, что, «прочитав романы Данилевского… с меньшим почтением стал относиться к царям. Прочитав историю культуры Кольба[32], я подорвал веру попов и религию»[33]. Другой «безбожник» Андрей, брат рассказчика, «назубок знал библию для верующих и неверующих»[34], чего ему хватало, чтобы «как воинствующий безбожник, так он себя и называл, спорить и доказывать любому взрослому»[35]. Разумеется, мемуаристы серьезно приукрашивали собственные достижения[36]; Оренбургский губком РКП (б) в декабре 1925 г. констатировал, что «Общество» формально существует только в Оренбурге, и работа его ограничивается проведением биологических и физических «семинариев», а также изданием книги местного доктора Г. Я. Брука «Азбука безбожника»[37]. Низкий уровень агитации говорит не только об интеллекте ее участников, но и самих методах таковой, построенных на демагогии и полном, абсолютном отрицании всего[38]. Упомянутый выше Андрей на вопрос встреченного священника, во что он верит, «быстро ответил, смотря прямо в глаза священника: „в алые губки и полные груди“. Батюшка знал, что он секретарь комсомольской ячейки, воинствующий безбожник и ведет разъяснительную атеистическую пропаганду среди сельской молодежи на любых вечеринках в хуторах… и в любое время, и вот, получив такой неожиданный ответ, уже не вступал с ним в разговор»[39].

Разрыв комсомольцев с семьей означал, помимо прочего, высвобождение из-под родительского надзора и авторитета. В комсомольском клубе «молодежь проводила свой досуг, сбрасывала с себя бремя предрассудков и отрицательных традиций, унаследованных от прошлого» (М. С. Здобнов)[40]; «Здесь, не опасаясь родительского гнева и ремня, мы „свергали“ с вековых пьедесталов богов и кумиров прошлого» (Екатерина Федирко)[41].

Разрыв с религией избавлял от страха Божьего — можно было теперь многого не бояться. Судя по мемуарам, у молодежи формировалось ощущение, что теперь молодым можно все, или почти все. Иногда комсомольцы заходили слишком далеко — самовольно захватывали дома под свои клубы, выселяя священников, учительниц и т. д., грабили проезжающих в условиях начинающегося голода[42]. Прежние традиционные моральные установки были отринуты. Внимательное изучение личных источников позволило выделить слово, которое, мы полагаем, можно отнести к базовым новым понятиям, — это «ненависть»: «классовая ненависть к буржуазии, ненависть к казачьей плетке… и привела меня к комсомолу»[43]; «отец с детства воспитывал во мне ненависть к царизму»[44]; «большое впечатление произвела на меня встреча с людьми, которые смело говорили про жестокость царя, про эксплуатацию рабочих, звали на борьбу с врагами рабочего класса. У этих сильных и смелых людей я научилась ненавидеть царя и его опричников, здесь я получила первые уроки революционной борьбы»[45]; «инстинктивное чувство ненависти к капиталистическому строю с Февральской революции толкнуло меня на активную борьбу»[46]; «наша ненависть, воспитанная жизнью к старому буржуазному строю, и глубоко проникшее в нас революционное настроение в армии сразу же предопределило нашу позицию»[47]; двенадцатилетняя Маша Закопаева, полная, по ее словам, «чувства ненависти к тем, кто нарушил наш детский покой», училась стрелять[48].

Еще одно понятие, которое также стоит отнести к базовым, — это «насилие», одобрение его. Само слово не звучит в текстах, но ощутимо присутствует: А. С. Неверова с гордостью сообщала об участии вместе с оперативной группой в облавах и усмирении кулацких восстаний[49]; шестнадцатилетняя П. Версонская с гордостью вспоминала: «Немало белогвардейцев выявили мы, прибегая к помощи детей, молодежи, которые сообщали нам их места и укрытия. Мы их уничтожали»[50]; «вот были белые звери, они нас душили, били, теперь душить и бить их будем мы»[51]; мемуаристка одобрительно сообщала о своей подруге, забившей вальком раненого казачьего командира[52].

Заключение

Как известно, любой ребенок формируется как личность (социализируется) в традиционной системе ценностей семьи, веры, традиций. Не имевшее ранее аналогов разрушение традиционной системы семейного воспитания вызвало деформацию всего остального.

Особыми и в определенном смысле неповторимыми можно полагать детей именно этого поколения «революционного перелома» по причинам малолетства их в самые переломные годы. Они были слишком малы, чтобы видеть прежнее бытие, и поэтому принимали на веру упрощенные рассказы об эксплуатации и жестоком угнетении очевидных врагов и той неопределенной, но светлой жизни, которая неизбежно наступит после уничтожения всего «зла». Им просто не с чем было сравнивать. Они оказались наиболее податливыми и увлеченными новыми ценностями и ориентирами; Павлики Морозовы как явление принадлежали именно к этой возрастной группе.

Таким образом, уникальность данного поколения заключалась в наблюдаемом дуализме воздействия; мы имеем дело с поколением детей, социализирующихся в условиях намеренного разрушения культурной, социальной, религиозно-нравственной и просто семейной традиции — и одновременно в условиях намеренного формирования иных ценностей и традиций.

Обращение к личным делам партийной номенклатуры, т. е. тех, кто в 1930-х гг. выдвигался партийными органами на руководящие должности разных профилей и уровней, показывает, что выдвигались не участники Гражданской войны (иными словами, активные защитники советской власти), а как раз те, кто не участвовал в конфликте белых и красных по причине возраста: у абсолютного большинства в автобиографиях указывалось, что в годы острого противостояния непосредственно в крае они либо учились, либо занимались дома на селе хозяйством. В отличие от ветеранов Гражданской, которые хоть и доказали свою преданность новому строю, но сформированы как личности были в «прежнее» время, коммунистическая власть предпочитала опираться на поколение «перелома».

Архивные источники

1. Архив Орского краеведческого музея (АОКМ). Д. 1/49.

2. АОКМ. Д. 27/31.

3. АОКМ. Д. 89/31.

4. Научный архив Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея (НА ОГИКМ). Ф. 2554. Оп. 1. Д. 997.

5. Объедин енный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 31. Оп. 1. Д.3.

6. ОГАОО. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 6.

7. ОГАОО. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 163.

8. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 22.

9. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 93.

10. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 135.

11. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 243.

12. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 527.

13. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 529.

14. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 538.

15. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 549.

16. ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 551.

17. ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Д. 329.

Источники и литература

1. Головин Н. Н. Россия в Первой мировой войне. М.: Вече, 2014. 543 с.

2. Гражданская война на Южном Урале. 1918–1919: сб. документов и материалов / гл. ред. П. С. Лучевников. Челябинск, 1962. 440 с.

3. Левада Ю. А. Поколения ХХ века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 5 (55). С. 7–14.

4. Луначарский А. В. Речь [на 2-м Всероссийском съезде совпартшкол 11 апреля 1923 г.] // Правда. 1923. 12 апреля.

5. Милехин А. В., Сидорина А. В. Поколенческий классификатор современного российского общества // Вестник университета. 2021. № 1. С. 156–163.

6. Вязикин А. Ю. Поколение «революционного перелома» в судьбе русской деревни первой трети XX в.: проблемы историографии // Вопросы истории. 2022. № 7-2. С. 153–165.

7. Вязинкин А. Ю. Крестьянский традиционализм в годы «революционного перелома» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 5. С. 1296–1303.

8. Отчет Оренбургского губкома РКП (б) к XI Губернской Партийной Конференции. Декабрь 1925 г. Оренбург: 1-ая Гос. типо-литография Оренполиграфпрома, 1925. 120 с.

9. Ривес С. М. Содержание, методы и организационные формы детского коммунистического пионерского движения // Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова, М. С. Эпштейна. Т. 2. М.: Работник просвещения, 1930. С. 473–492.

10. Рожков А. Ю. Трансформация ценностных ориентаций сельской молодежи Кубани в условиях межпоколенческого разрыва (1920-е гг.) // Голос минувшего. 2016. № 3–4. С. 164–182.

11. Сафонов Д. А. Эпоха революционных перемен первой четверти ХХ века в воспоминаниях современников: оренбургские источники: монография. Оренбург: ОГУ. 2021. 311 с.

12. Сафонов Д. А. Комсомольцы российской провинции первого призыва: мироощущение и политическая активность // История: факты и символы. 2022. № 4. С. 39–57.

13. Слезин А. А. Конфликт поколений в духовной сфере сельского общества второй половины 1920-х годов // Крестьяноведение. 2023. Т. 8. № 1. С. 45–66.

14. Слезин А. А. Межпоколенческий разлом российской деревни: влияние «антирелигиозного наступления» коммунистической молодежи на рубеже 1920–1930-х годов // Научный диалог. 2023. Т. 12. № 3. С. 446–477.

15. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с.

16. Шанин Т. История поколений и поколенческая история // Человек. Сообщество. Управление. 2005. № 3. С. 6–25.

17. Шохин А. Пролетарское юношеское движение и его педагогическая ценность // Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова, М. С. Эпштейна. Т. 2. М.: Работник просвещения, 1930. С. 444–452.

18. Юность комсомольская моя: монография / Д. А. Сафонов, Е. Ф. Томина, О. В. Ягудина, Л. Т. Жайбалиева. Оренбург: ОГУ, 2019. 259 с.

19. Howe Neil; Strauss William. Generations: the history of America’s Future. 1584 to 2069. New York, 1991. 538 p.

20. Goldman Wendy Z. Women the state and revolution: Soviet family policy and social life, 1917–1936. Cambridge: Cambridge univ. press, 1995. 351 p.

21. Mead M. Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap. New York: Published for the American Museum of Natural History, Natural History Press, 1970.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 22-18-00132 «Поколение «революционного перелома» в судьбе российской деревни первой трети XX века»: https://rscf.ru/project/22-18-00132/

- Левада Ю. А. Поколения ХХ века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 5 (55). С. 7–14.

- Вязинкин А. Ю. Поколение «революционного перелома» в судьбе русской деревни первой трети XX в.: проблемы историографии // Вопросы истории. 2022. № 7–2. С. 153–165; Вязинкин А. Ю. Крестьянский традиционализм в годы «революционного перелома» / А. Ю. Вязинкин, К. А. Якимов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 5. С. 1296–1303.

- Howe Neil; Strauss, William. Generations: the history of America’s Future. 1584 to 2069. New York, 1991. 538 p.

- Милехин А. В., Сидорина А. В. Поколенческий классификатор современного российского общества // Вестник университета. 2021. № 1. С. 157.

- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. М.: Политиздат, 1992. С. 65.

- Милехин А. В., Сидорина А. В. Поколенческий классификатор современного российского общества… С. 157.

- «С использованием инструментария потребительской панели Ромир была проведена сегментация российского общества на поколенческие группы, что позволило адаптировать американский подход к сегментации к специфике культурно-исторического контекста российского общества [Милехин А. В., Сидорина А. В. Поколенческий классификатор современного российского общества // Вестник университета. С. 158.].

- Mead M. Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap / M. Mead. New York: Published for the American Museum of Natural History, Natural History Press, 1970.

- Шанин Т. История поколений и поколенческая история // Человек. Сообщество. Управление. 2005. № 3. С. 6–25.

- Рожков А. Ю. Трансформация ценностных ориентаций сельской молодежи Кубани в условиях межпоколенческого разрыва (1920-е гг.) // Голос минувшего. 2016. № 3–4. С. 164.

- Там же. С. 180.

- Слезин А. А. Межпоколенческий разлом российской деревни: влияние «антирелигиозного наступления» коммунистической молодежи на рубеже 1920–1930-х годов // Научный диалог. 2023. Т. 12. № 3. С. 446–477; Слезин А. А. Конфликт поколений в духовной сфере сельского общества второй половины 1920-х годов // Крестьяноведение. 2023. Т. 8. № 1. С. 45–66.

- Сафонов Д. А. Эпоха революционных перемен первой четверти ХХ века в воспоминаниях современников: оренбургские источники: монография. Оренбург: ОГУ, 2021.

- Головин Н. Н. Россия в Первой мировой войне. М., 2014. С. 61.

- Гражданская война на Южном Урале. 1918–1919: сб. документов и материалов / гл. ред. П. С. Лучевников. Челябинск, 1962. С. 198.

- Луначарский А. В. Речь [на 2-м Всерос. съезде совпартшкол 11 апреля 1923 г.] // Правда. 1923. 12 апреля.

- Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 6002. Оп. 1. Д. 538. Л. 33.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 527. Л. 11.

- ОГАОО. Ф. 1694. Оп. 1. Д. 6. Л. 2–3.

- Архив Орского краеведческого музея (АОКМ). Д. 89/31. Л. 12.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 549. Л. 5.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 551. Л. 12.

- Ривес С. М. Содержание, методы и организационные формы детского коммунистического пионерского движения // Педагогическая энциклопедия / под ред. А. Г. Калашникова, М. С. Эпштейна. Т. 2. М.: Работник просвещения, 1930. С. 478.

- Юность комсомольская моя: монография / Д. А. Сафонов, Е. Ф. Томина, О. В. Ягудина, Л. Т. Жайбалиева. Оренбург: ОГУ. 2019. С. 13.

- Юность комсомольская моя: монография / Д. А. Сафонов, Е. Ф. Томина, О. В. Ягудина, Л. Т. Жайбалиева. Оренбург: ОГУ. 2019. С. 13.

- ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Д. 329. Л. 76. [Подчеркнуто нами. — Д. С.].

- ОГАОО. Ф. 2837. Оп. 1. Д. 163. Л. 11.

- Юность комсомольская моя… С. 17.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 527. Л. 2 об.–3.

- ОГАОО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 527. Л. 2 об.

- См. подробнее: Кольб Г. Ф. История человеческой культуры с очерком форм государственного правления, политики, развития свободы и благосостояния народов / пер. А. А. Рейнгольдта. Киев; Харьков: Юж.-рус. кн-во Ф. А. Иогансона, 1896–1899.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 22. Л. 3.

- АОКМ. Д. 83/31. Л. 12.

- Там же. Л. 14.

- Свидетельство в качестве иллюстрации: «В одном из сел нас поместили в богатую старообрядческую семью. Хозяева приняли все меры к тому, чтобы мы пили и ели из отведенной нам посуды и не заходили к ним в горницу. Между прочим, как-то однажды они затеяли с нами спор на религиозную тему. Вытащив библию, сочинение о Платоне, хозяин стал задавать нам вопросы. При нашем возрасте и развитии мы не могли тогда квалифицированно оспаривать доводы Платона. Однако мы упорно [доказывали] о том, что религия — это опиум для народа и средство порабощения его» [ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 549. Л. 9.].

- Отчет Оренбургского губкома РКП (б) к XI Губернской Партийной Конференции. Декабрь 1925 г. Оренбург: 1-ая Гос. типо-литография Оренполиграфпрома, 1925. С. 75. См. подробнее: Брук Г. Я. Азбука безбожника (Религия и наука). Оренбург: АПО Губкома, 1925. 52 с.

- Здесь уместно вспомнить, что народники во время «хождения в народ» в 1870-х гг. использовали положения Евангелий для доказательности своих революционных лозунгов.

- АОКМ. Д. 89/31. Л. 12.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 549. Л. 5.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 529. Л. 20.

- См. подробнее: Сафонов Д. А. Комсомольцы российской провинции первого призыва: мироощущение и политическая активность // История: факты и символы. 2022. № 4. С. 39–57.

- АОКМ. Д. 2/49. Л. 25.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 135.

- ОГАОО.Ф. 6002. Оп. 1. Д. 243. Л. 24.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 93. Л. 139.

- АОКМ. Д. 1/49. Л. 3 об.

- АОКМ. Д. 27/31. Л. 12.

- Научный архив Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея (НА ОГИКМ). Ф. 2554. Оп. 1. Д. 997. Л. 19.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 534. Л. 4.

- ОГАОО. Ф. 6002. Оп. 1. Д. 551. Л. 12.

- ОГАОО. Ф. 7924. Оп. 1. Д. 215. Л. 67.

Источник

Сафонов Д. А. Поколение надлома: деформация традиционных ценностей у поколения «революционного перелома» // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2024. Вып. 4 (33). С. 158–175.

Комментарии