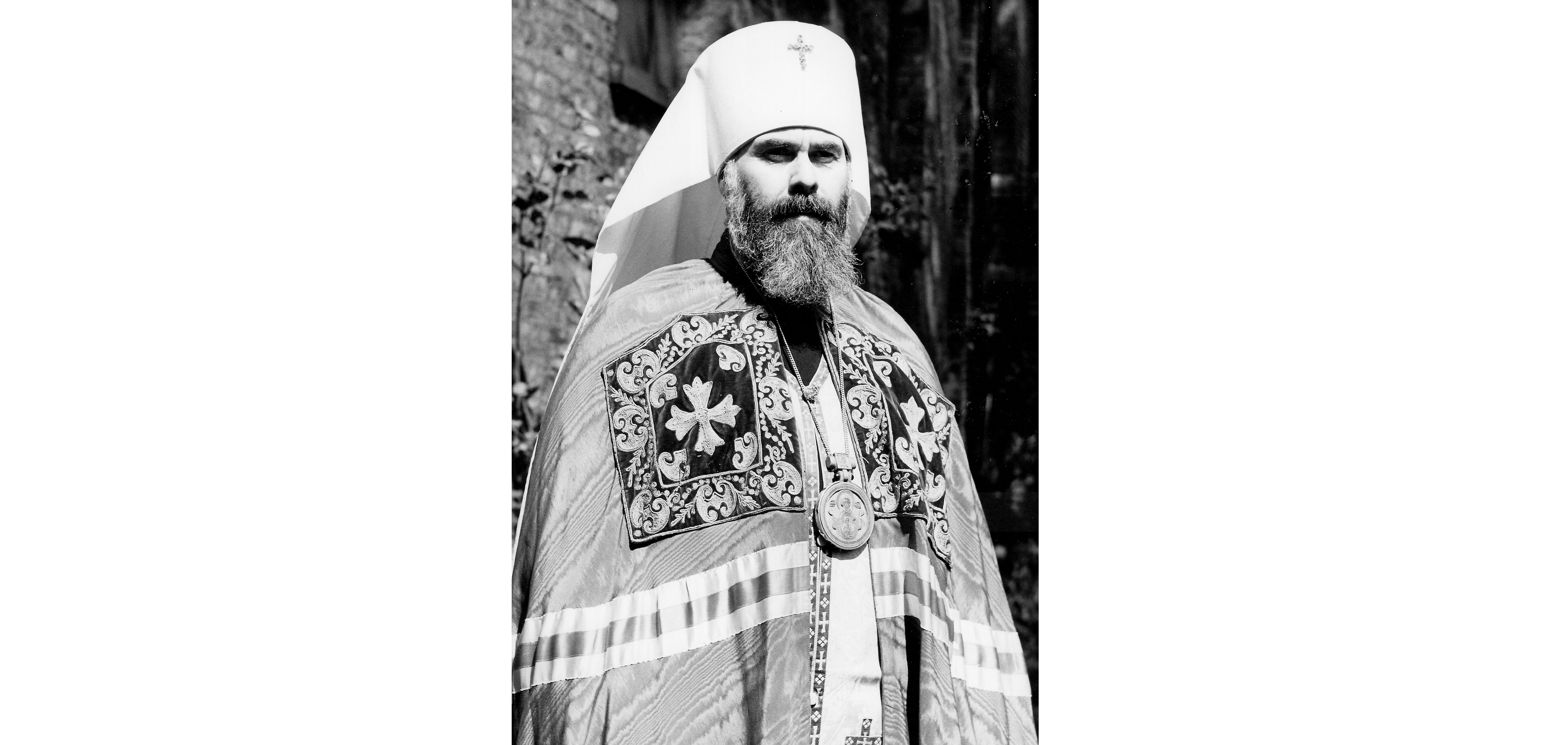

Митрополит Сурожский Антоний о том, что такое святость. Публикуется впервые

Опубликовано: 19 июня 2024

Аннотация. «Будьте святы, потому что Я свят», — повторяет апостол Петр ветхозаветную заповедь. Но что такое святость по существу? Доступна ли она человеку, живущему на земле, в исторических условиях, в наши дни? Об этом и о других аспектах этой темы размышлял митрополит Сурожский Антоний на протяжении жизни, делясь своими мыслями с прихожанами. В архиве владыки Антония хранится несколько циклов бесед на эту тему. Предлагаем ознакомиться с вводной статьей к серии бесед 1962 года. Книга, в которую войдет значительное число не публиковавшихся ранее бесед владыки, готовится к изданию в начале следующего года.