Апробация Первого Уголовного кодекса РСФСР на духовенстве, мирянах и церковном народе Петрограда

Современная историография разделяет взаимоотношения Русской Православной Церкви и Советского государства по их характеру на несколько периодов. Большинство исследователей сходятся на том, что первый период охватывает пять лет (1917–1922 гг.), от первого натиска на Церковь до второго, после некоторого относительного затишья. Советская власть все мерила пятилетками, а в 1922 году она отпраздновала пятилетие революции громкими процессами над духовенством.

К 1921 году, после войн, революций, красного террора, «военного коммунизма» и страшного голода, причиной которого была не только засуха, но и аграрная политика советской власти, страна буквально лежала в руинах.

РСФСР готовилась к переходу к НЭПу и участию в Генуэзской конференции. Было известно заранее, что за политическое признание РСФСР будет потребовано возмещение долгов Российской империи.

Голод 1921–1922 гг. показался властям удобным периодом времени, а обращения Карловацкого собора к Генуэзской конференции и к «чадам Русской Православной Церкви в рассеянии и изгнании сущим» – удобным поводом для того, чтобы обвинить Церковь в антигосударственной политической деятельности и поправить за ее счет свои финансы, источником которых все пять лет владычества советской власти были одни лишь экспроприации. Параллельно стояла задача поставить Церковь «на место» и при помощи «прогрессивной группы» духовенства – расколоть, так как Церковь во все времена представляла собой большую силу.

Поэтому с начала 1922 года Советская власть в спешном порядке заканчивала работу над Уголовным кодексом, целью которого было придать дальнейшим экспроприациям «законные формы».

23 февраля нарком Наркомюста Д.И. Курский рапортовал В.И. Ленину о том, что «работа адова» близка к завершению: «Обращаю Ваше внимание также и на ту, поистине египетскую работу, которую, как, например, в области уголовного права, самостоятельно (без прецедентов и активного участия спецов) пришлось проделать за последние 2-3 месяца, когда приходилось заваленным канцелярской работой членам комиссии работать над законодательством буквально ночами».

Первый УК РСФСР 1922 г. состоял из 218 статей, и перечень предусмотренных им преступных деяний в целом был основан на системе преступлений, предусматривавшихся декретами 1917–1921 годов. Исключены были деяния, «утратившие преступный характер в связи со сворачиванием политики военного коммунизма», и добавлены составы хозяйственно-экономических преступлений, ставших актуальными вследствие введения НЭПа. Кодекс состоял из Введения, Общей и Особенной частей. Общая часть регулировала пределы действия кодекса, общие начала применения наказания, определение меры наказания, роды и виды наказаний и т.д. (Ст.ст. 1-56). Особенная часть УК состояла из восьми глав (Ст.ст.57-227). Государственные преступления, т.е. преступления, направленные против Советской власти, в первой главе Особенной части назывались «контрреволюционными», определение их основывалось на письме Ленина И.Д. Курскому от 7 мая 1922 года: «…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас…» Название третьей главы Особенной части (Ст.ст. 119-125) звучало так же, как в проекте УК 1921 года: «Нарушение правил об отделении Церкви от государства», но по сравнению с ним глава была расширена.

Согласно ст. 24. Кодекса, «все дела о преступных деяниях подсудны народному суду, за исключением дел, отнесенных законом к ведению революционных трибуналов», а согласно ст. 28., « ведению революционных трибуналов исключительно подлежали дела о преступлениях государственных, предусмотренных ст. ст. 57—73; 119» и некоторыми другими. Статьей 33 предусматривалось, что «по делам, находящимся в производстве революционных трибуналов впредь до отмены Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, в случаях, когда статьями настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел»[1].

И не сразу, а именно 23-го февраля, в день рапорта наркома наркомюста Ленину о практическом окончании работы над кодексом, в виде декрета было опубликовано постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих от 16 февраля 1922 года.

Проводить кампанию «изъятия церковных ценностей» должны были люди проверенные, специально подготовленные, и еще 6 февраля 1922г. ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Работа по изъятию церковных ценностей и расколу Церкви проводилась под руководством секретаря комиссии по проведению декрета об отделении Церкви от государства (при ЦК РКПб-ВКПб – Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПб), а с 1922 года – начальника 6 отдела ОГПУ Е.А. Тучкова. В Петрограде кампанией изъятия ценностей руководил И.П. Бакаев, бывший в 1919–1920 гг. председателем Петроградской Губернской ЧК.

23 февраля 1922 года произошло еще одно событие: был «восстановлен забытый праздник», т.е. установлен как государственный праздник, День Красной Армии и Флота. Сами комиссары точно не могли определить, какие собственно победы 1918 года они праздновали, разве что взрыв пироксилинового склада.[2] А скорее всего, праздновалось не что иное, как пятилетие Февральской революции и организации Красной не армии, а гвардии. Товарищи ведь не праздновали «четырехлетки», они праздновали «пятилетки». Интересно то, что этот день празднуется до сих пор.

Первый Уголовный кодекс РСФСР вступил в силу 1 июня 1922 года и впервые был опробован на духовенстве Петрограда. На процессе над московским духовенством, проходившем в мае 1922 года, использовался проект УК 1921 года.

Главным обвинителем на Петроградском процессе 1922 г. стал зам. наркома Наркомата юстиции, один из авторов декрета об отделении Церкви от государства П.А. Красиков, вошедший в Исполком Петросовета в феврале 1917 года, вместе с И.П. Бакаевым.

Процесс Петроградских церковников, или Петроградский процесс 1922 года, историки, как правило, образно называют «Делом митрополита Вениамина», по названию одной из первых работ на данную тему, в память о владыке, по имени главного обвиняемого. Прямые потомки осужденных на процессе имеют возможность ознакомиться с материалами следствия в Архиве УФСБ, из которых следует, что на процессе Петроградских церковников по делу № 1287 было осуждено более 80 человек. Главным обвиняемым на процессе стал митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин, однако, в отношении владыки митрополита отдельного делопроизводства не было.

Первым в ходе кампании изъятия церковных ценностей в 12 часов ночи 29 апреля 1922 г. был арестован председатель правления «Общества православных приходов Петрограда и его губернии» Ю.П. Новицкий, член правления настоятель Исаакиевского собора прот.Л.Богоявленский и большая часть состава правления. Ю.П. Новицкий и отец Леонид были отправлены в Выборгскую женскую тюрьму.

Аресты членов правления продолжались в течение всего мая. Товарищ председателя правления прот.Н.Чуков немедленно организовал помощь заключенным в плане съестных и др. передач в организации защиты в случае суда и т.д. По доходившим от заключенных сведениям, они были арестованы именно как члены правления «контрреволюционной организации».

Несмотря на то, что «изъятие» в его соборе прошло «без крови», и было сдано практически все имевшееся серебро, за исключением выкупленных священных предметов, 30 мая настоятель Казанского собора Петрограда, ректор Петроградского Богословского института прот.Н.Чуков также был арестован, по обвинению в «сопротивлении изъятию церковных ценностей»...[3]

31 мая был арестован настоятель Свято-Троицкого собора Измайловского полка прот. Михаил Чельцов. Он не имел никакого отношения к «Обществу православных приходов Петрограда и его губернии», поскольку со своим приходом он в общество не вошел. Более того, как он сам писал, он находился в оппозиции к нему, «…и лично, и принципиально во враждебном настроении», считая почему-то, несмотря на то, что епархиальные советы были ликвидированы повсеместно, что «Общество» содействовало закрытию Петроградского Епархиального совета, председателем которого был он. Так же враждебно относился о. Михаил и к Петроградскому Богословскому институту, в корпорацию которого он не попал, и средствами прихода в его содержании не участвовал. «“Но я ошибся, – писал далее прот. Михаил. – Советской власти нужно было разделаться со всеми более или менее видными священниками. К тому же моя фамилия попалась в одной записке протоиерея Н.К. Чукова, говорившей об одном частном собрании на квартире Аксенова”. О том, как происходило изъятие ценностей у него в соборе, прот. Михаил в своих воспоминаниях совсем ничего не написал, но и он не связывал причину своего ареста с изъятием ценностей».[4]

В отличие от прот.Н. Чукова, о. Михаил не вел дневника в тюрьме, а спустя несколько лет описал в «Воспоминаниях «смертника» о пережитом» свою встречу в ходе процесса с Ю.П. Новицким: «Я помню одну только фразу Новицкого, обращенную ко мне: “Вас вместе с нами к расстрелу?! А знаете ли, Вы наилучший повод к кассации”. Так же считал и общественный защитник профессор уголовного права А.А.Жижиленко…»[5]

Прибывший в Петроград весной 1921 года архимандрит Сергий Шеин, управляющий бывшего Троице-Сергиева Патриаршего подворья, в помещении которого расположился Петроградский богословский институт, был весьма пассивным членом правления «Общества приходов» и буквально спал на собраниях, как писал в дневнике прот.Н.Чуков. А его взаимоотношения с Богословским институтом к весне 1922 года сделались настолько натянутыми, что институт уже подыскивал другое помещение для своей домовой церкви. Очевидно, что так же, как прот. Михаил Чельцов, после ликвидации Епархиального совета работавший в канцелярии митрополита, архим. Сергий был привлечен как посланец Патриарха.

После отлучения о.о. Введенского и К°, произошедшего 28 мая, митрополит Вениамин, был заключен ГПУ под домашний арест, а в ночь с 1 на 2 июня также был увезен на Гороховую улицу.

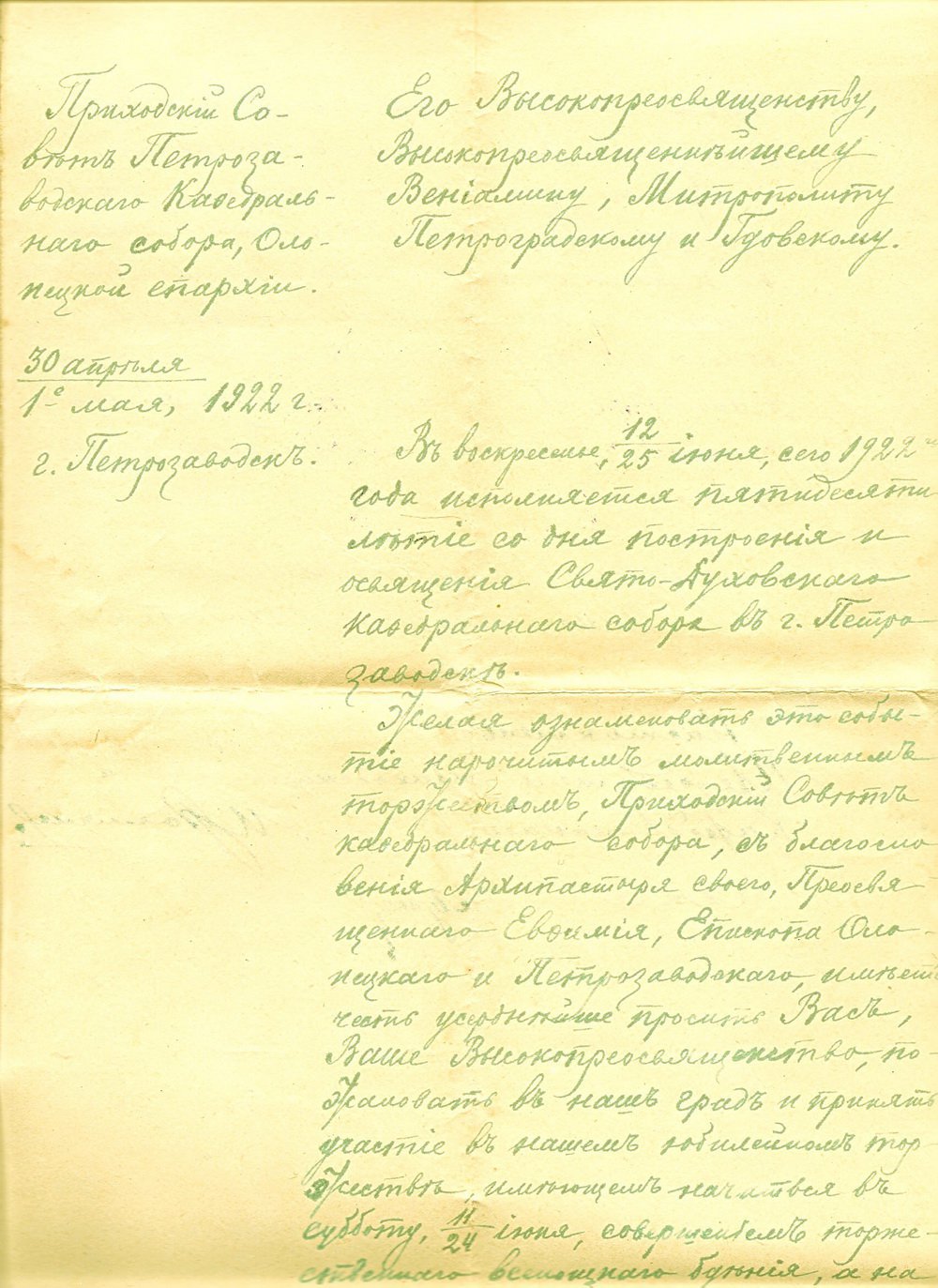

А ведь 11 (24) июня владыку Вениамина и прот.

Николая с матушкой ждали на родине, в Петрозаводске, на празднование 50-летия Свято-Духовского

кафедрального собора. Не довелось…

А ведь 11 (24) июня владыку Вениамина и прот.

Николая с матушкой ждали на родине, в Петрозаводске, на празднование 50-летия Свято-Духовского

кафедрального собора. Не довелось…

Известно, что лидер «прогрессивного духовенства» прот. Введенский, в течение нескольких лет находившийся в ближайшем окружении владыки, присутствовал в Лавре при аресте митрополита, приехав туда вместе с Бакаевым. Бытует легенда, что он подошел под благословение, а митрополит ему в благословении отказал, сказав: «Отец Александр, мы же с Вами не в Гефсиманском саду».[6]

Однако больше доверия вызывают воспоминания о том роковом дне наместника Александро-Невской лавры епископа Петергофского Николая (Ярушевича), впоследствии митр. Крутицкого и Коломенского: «После ареста митрополита он в течение некоторого времени содержался в Лавре; в эти дни наместнику Лавры назначено было посещать находящегося в заключении митрополита. Во время одного из таких посещений владыка-митрополит рассказал наместнику об обстоятельствах своего ареста; при этом он заметил, что во время своего ареста он мельком видел стоявшего в коридоре А.И. Введенского (который под благословение к нему не подходил). Рассказывая об этом, митрополит сказал: «Как это все похоже на Гефсиманский сад».

После ареста митрополита власть лишь номинально находилась в руках еп. Алексия (Симанского. – Л.А.), который дела епархии так и не принял, живя в это время у своего отца на Дворянской улице в полном «затворе». Когда встал вопрос о снятии запрещения с А.И. Введенского, состоялось совещание по этому поводу четырех викариев-епископов Алексия, Венедикта (Плотникова. – Л.А.), Иннокентия (Тихонова. – Л.А.) и Николая (Ярушевича. – Л.А.): пришли к выводу, что в отсутствии митрополита запрещение не может быть снято. Еп. Алексий, принимая на себя ответственность, вопреки мнению своих собратий снял запрещение и издал свое известное воззвание. Еп. Совет в это время уже не функционировал».[7]

Авторы Левитин и Шавров писали, что первый викарий, епископ Ямбургский Алексий, после ареста митрополита «был вызван в некое нецерковное учреждение (помещавшееся по Гороховой ул., 2), и ему был предъявлен ультиматум: трое священников, отлученных митрополитом от церкви, должны быть восстановлены в своих правах – в противном случае митрополит будет расстрелян. Епископ Алексий, ссылавшийся сначала на свою некомпетентность, затем просил дать ему неделю на размышление. Эта просьба епископа была удовлетворена...» Викарные епископы – собратья владыки Алексия – также не были едины во мнениях по этому поводу. В конце концов решили, что необходимо идти на все для спасения жизни владыки-митрополита... В результате епископ Алексий составил соответствующее послание к петроградской пастве (текст его см. ниже). Как бы то ни было, 4 июня 1922 года, в праздник Троицы, в Лаврском соборе среди молящихся распространялось следующее воззвание епископа Алексия:

«Обращение к Петроградской православной

пастве.

«Обращение к Петроградской православной

пастве.

В настоящее время Петроградская православная паства находится в чрезвычайном волнении, которое в иных местах переходит в открытые выступления, как мне официально сообщено государственной властью и некоторыми представителями духовенства, выступления, явно нарушающие общественный порядок и тишину, навлекающие подозрения в политических побуждениях… Одним из поводов к волнениям и смущениям послужило, между прочим, известное послание митрополита Вениамина от 15 мая, где он объявляет отпавшими от церковного общения протоиерея Александра Введенского и всех присоединившихся к нему. Основанием к этому посланию для Владыки была недостаточная наличность доказательств в том, что протоиерей Александр Введенский участвует в Высшем Церковном Управлении, имея на то благословение Патриарха Тихона. Рассмотрев данные, представленные мне прот. А.И.Введенским, и приняв во внимание новые доказательства, что такое благословение имелось налицо, я нашел возможным как непосредственный и законный преемник Владыки Митрополита Вениамина по управлению Петроградской епархией подвергнуть это дело новому рассмотрению. Протоиерей Введенский представил мне прошение, в коем он свидетельствует, что он желает быть верным сыном Православной Церкви, пребывает в каноническом общении со своим епископом и что сам он никогда не прерывал этого общения и просит разрешить то тягостное недоразумение, которое произошло в настоящее время в связи с его действиями. Владыка Митрополит сам считал достаточным для восстановления общения с прот. Введенским и теми, кто с ним действовал, представления ими исчерпывающих доказательств того, что они имели благословение Святейшего Патриарха. Ввиду исключительных условий, в какие поставлена Промыслом Божиим церковь Петроградская, и, не решаясь подвергнуть в дальнейшем мире церковном какого-либо колебания, я, призвав Господа и Его небесную помощь, имея согласие Высшего Церковного Управления, по преемству всю полноту власти замещаемого мною Владыки Митрополита, принимая во внимание все обстоятельства дела, признаю потерявшим силу постановление Митрополита Вениамина о незакономерных действиях прот. Александра Введенского и прочих упомянутых в послании Владыки Митрополита лиц и общение их с церковью признаю восстановленным. В тяжелую минуту церковных смут соединимся в любви друг к другу, будем молиться, чтобы грядущий православный церковный Собор успокоил все мятущееся и дал новые благодатные силы всем нам служить Господу и миру церковному. "Тем же убо, - по апостолу, - мир возлюбим и яже к созиданию друг ко другу". (Римл.14,19). Управляющий Петроградской епархией Алексий, епископ Ямбургский».

«А вы знаете, хорошо быть триумфатором, хорошо…» - сказал тогда прот. Введенский.

Когда епископ узнал, что митрополит Вениамин все же приговорен к расстрелу, он разрыдался, как ребенок…[8]

По делу 1287 преосвященный Алексий проходил как свидетель[9].

Прот.А.Введенский являлся одним из учредителей и входил в правление «Общества приходов». Еще до письма 12-ти, 18 февраля 1922 г., в «Правде» он поместил свое «воззвание» «Ко всем русским и западным христианам» о помощи голодающим, несмотря на предупреждения владыки Вениамина без его ведома ничего в данном вопросе не предпринимать, за что правление «Общества приходов» подвергло его резкой критике. Немедленный выход после этого прот. Введенского из правления «Общества приходов» говорит о том, что заранее планировалось уничтожение этой общественно-церковной организации. Определение «обновленцы» появится в дневнике прот. Николая только 12 июля 1923 года, то есть после первого послания Патриарха по освобождении 15(28).06.23, котором он запрещает в служении еп. Евдокима Мещерского и Антонина Грановского, и других и передает их «каноническому суду Православного Собора».[10]

При аресте заключенных допрашивали, изымали вещи, по домам устраивали обыски и засады. 8 июня им был вручен обвинительный акт чуть ли не на 500 страницах, не предвещавший ничего хорошего 16 заключенным. Остальным вменялась меньшая вина.

10 июня был первый день суда. Допрос

обвиняемых продолжался в течение первых двух недель, затем начался опрос

свидетелей. К процессу привлечена была масса народа. Людей хватали «направо и

налево»: за «участие в толпе» при беспорядках во время изъятия церковных

ценностей, за распространение воззваний митрополита – хватали вообще «кого

вздумается». Ругали отборной руганью только за то, что человек крестился на

церковь, били рукоятками револьверов ни в чем не повинных людей и т.д., не зная

затем, что вообще предъявить на суде многим арестованным.

10 июня был первый день суда. Допрос

обвиняемых продолжался в течение первых двух недель, затем начался опрос

свидетелей. К процессу привлечена была масса народа. Людей хватали «направо и

налево»: за «участие в толпе» при беспорядках во время изъятия церковных

ценностей, за распространение воззваний митрополита – хватали вообще «кого

вздумается». Ругали отборной руганью только за то, что человек крестился на

церковь, били рукоятками револьверов ни в чем не повинных людей и т.д., не зная

затем, что вообще предъявить на суде многим арестованным.

Много людей было привлечено совершенно случайных, и их отпускали. В ходе суда некоторые свидетели переходили в разряд обвиняемых, было и наоборот.

Беспрецедентное судилище, похожее на трагический театр абсурда, продолжалось в течение 25 дней.

Процесс явно был показательным, вход был как на зрелище – по билетам, выданным в Ревтрибунале, по партбилетам (РКП) и даже по студенческим удостоверениям. Требовалось предъявление билетов при входе и по выходе из зала и из здания Дворянского собрания, уже ставшего в 1922 году филармонией.

Революционный трибунал состоял из 6 человек, а председательствовал некто Семенов, молодой человек лет 25, выдававший себя за студента.

Как оказалось, менее всего обвинение интересовал вопрос о церковных ценностях, поскольку все, что требовали, было сдано. Основными вопросами были: отношение к Карловацкому Собору, «Живой церкви» и деятельности «контрреволюционной организации» «Общества приходов»; воззвание Патриарха от 15(28) февраля и письма митрополита в Помгол и Исполком: кто их составлял и кто распространял.

Таких обращений, как «Ваше Высокопреосвященство», «Высокопреподобие», «Преподобие», или просто «отец», для суда не существовало, а был «подсудимый имярек».

Так, в своих показаниях в заседаниях 12-13 июня «Подсудимый Казанский показал: Правление существует согласно устава. К выборам правления я отношения не имел. В Смольный об обучении Закона Божия не писал. Об этом не писалось ни в одном воззвании. Моих воззваний секретарь не рассылал. Заведывающим заграничными епархиями я теперь не состою. Ими заведует еп. Евлогий, которому я передал управление 2 года назад по распоряжению от Москвы от Патриарха Тихона. Где находится управление заграничных епархий – не знаю. Из Москвы по этому вопросу никаких сведений не получал. Насколько я знаю, в Петроградской епархии контр-революции не было. В церковных делах я не руководствовался тем, что написано в газетах – это для церкви необязательно. Воззвания пред напечатанием в газетах я прочитал настоятелям церквей. Письма в Помгол и Исполком через мою канцелярию не распространялись. Я до сих пор не осведомлен о структуре нашей церкви, как о ее политическом направлении – аполитичен. Введенского я отлучил от церкви за то, что три священника, никем не уполномоченные, не взявшие на это благословение, без воли своего митрополита поехали в Москву, и приняли там на себя высшее церковное управление и стали распоряжаться в моей епархии. Отлучать священников я могу на основании церковных канонических правил. Я предложил прот. Введенскому покаяться. Я за пожертвование церковных ценностей для голодающих. Для меня закон об «изъятии» обязателен. Закон Патриарха Тихона является для меня также обязательным. Воззвание Патриарха Тихона, в котором он говорил, что … мне известно, но противления в этом изъятию я не видел. Я для себя этого послания обязательным не считал, и по епархии его не рассылал. Оно мне не было прислано для обнародования, а для сведения; было ли с ним знакомо Правление Приходских Советов, я не знаю. Об этом воззвании я доклада в Правлении не делал… Три священника, в том числе прот. Введенский, были отлучены от Церкви за то, что без моего благословения приняли высшую церковную власть и стали распоряжаться, они не представили мне доклада о том, что они действовали по благословению Патриарха. Введенский нас об уходе Патриарха Тихона не известил, а также не сказал, что еп. Леонид является его заместителем. Вместе с Введенским должны быть отлучены и его прихожане. Пресвитеры, которые не покоряются епископу, составляют собрание самочинных – непокорных. Раз приход присоединился к непокорному епископу, я его отлучаю. В воззвании от 14 апреля я писал, что разрешаю своей властью жертвовать на голодающих ризы со святых икон, так как был уверен, что получу на это надлежащее благословение Патриарха. В марте же писал, что ризы можно снимать только с разрешения Патриарха. Мои представители в комиссии Помгол пунктов, которые им были даны, не отстояли. В моем обращении к пастве я приглашал верующих отнестись к изъятию священных сосудов спокойно, не препятствовать их брать власти, и об исходатайствовании на это благословения Патриарха я говорил представителям власти в Смольном, так как я знал мнение Патриарха Тихона от проф. Новицкого, который был в Москве и передал готовность Патриарха дать на это благословение. Новицкому я доверял, он передал мне разговор с Патриархом, и я его принял не как закон, а как уверенность, что получу разрешение… Правление вопроса о церковных ценностях не рассматривало. На заседаниях его я прочитал письма в Помгол и Исполком, никакого решения по этому поводу Правлением вынесено не было, я оглашал свои письма для ознакомления с ними. Послания Патриарха я в Правлении не оглашал».

На вопрос представителя общественного обвинения Драницына «обвиняемый Казанский показал: По канонам разрешается пожертвование церковных ценностей для голодающих, но я не знаю, чтобы в канонах разрешалось изъятие церковных ценностей для государства. Слово «святотатство» я понимаю как отобрание для корыстной цели и наживы. В канонах я разбираюсь при помощи пособий. Я не согласен с толкованием Патриарха Тихона об изъятии церковных ценностей. Я руководствовался не уставом духовной консистории, а канонами. За отлучение от Церкви священников Введенского, Красницкого, Белкова, я отвечу перед церковным судом. Вместилище святых мощей в пользу государства жертвовать нельзя. Против отдачи церковных ценностей на голодающих у меня возражений не было. Мои возражения сосредотачивались на форме отдачи…Я могу призвать к активности в области пожертвования, но в области изъятия – к пассивному повиновению – по существу результаты были аналогичны. Между мною и Патриархом Тихоном в этом мнении расхождений не было»[11].

В своих показаниях в заседаниях 13-14 июня «подсудимый Новицкий показал: Я состою председателем правления со времени его возникновения – с декабря 1920 года… Задачи правления были: разрешение богослужебных, пастырского характера вопросов – об оказании содействия общине в ее приходской жизни и других вопросов, возникавших в перспективе. По уставу правление имело право ходатайствовать пред властью по делам тех приходов, которые входят в состав правления. «Общество» имело право открывать Богословские курсы и устраивать уроки Закона Божия. Правление – общественная организация и в состав управления епархией совершенно не входит... В комиссию Помгола входили я и Егоров… Поездка в Москву состоялась в конце масляной недели – до появления первого письма митрополита, т.е. 6 марта. Перед отъездом я беседовал с митрополитом, надо было иметь документ, на основании которого можно было призвать церковь к участию в помощи голодающим. В Москве я видел Патриарха Тихона, мы беседовали недолго, я просил Патриарха дать воззвание, которого у нас не было, в котором бы говорилось о пожертвовании церковью церковных ценностей, а затем инструкцию Епархиальным Архиереям. Патриарх сказал, что разрешит жертвовать не только теми предметами, какие у него указаны в воззвании, но и священными сосудами… Правление ничего не сделало для противодействия изъятию церковных ценностей. Один из членов Правления, успокаивая толпу, чуть не был утоплен в Карповке. Я говорил всем и каждому, что церковные ценности, в т.ч. церковные сосуды можно отдать на нужды голодающих и выкуп пленных»[12].

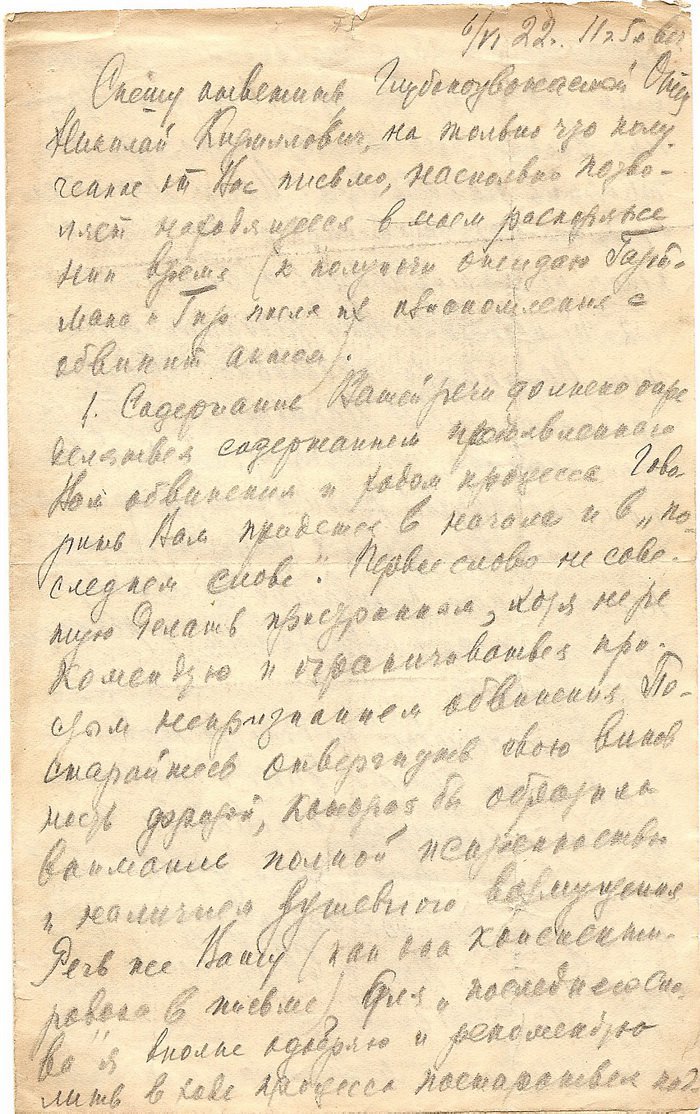

В своих показаниях в заседании 15 июня «подсудимый Чуков показал: Совещание у Аксенова происходило 11 марта, созвано было митрополитом. Я получил приглашение от Новицкого, на собрании было человек 7-8… Второе письмо было результатом предварительного совещания у Аксенова, но текста условий этого письма у Аксенова мы не обсуждали. Для нас появление второго письма было неожиданностью в смысле формы обращения, на меня подавляющее впечатление произвела форма письма, последний пункт его производил тяжелое впечатление («Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на изъясненных в сем основаниях услышано не было и представители Власти в нарушение канонов Святой Церкви приступили бы без согласия ее Архипастыря к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается, как кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужители извержением из сана» / 6-й пункт 2-го письма митрополита. – Л.А.). Первое письмо, попав в прессу, могло внести успокоение, но я думаю, что власть, призывая Церковь в участии в выполнении декрета, знала настроение массы и считалась с ним. Второе письмо, я ни в каком случае не оглашал, как не оглашал и у себя в соборе. С условиями, предложенными митрополитом, я не совсем согласен, я бы иначе написал письмо… По приезде Новицкого из Москвы, на заседании Правления 6 марта, перед приходом митрополита, он передал собравшимся взгляд Патриарха Тихона на общее положение относительно приходского устава, по поводу изъятия ценностей он сказал, что Патриарх Тихон разрешит изъятие больше, чем то указано в его воззвании, если митрополит будет о том ходатайствовать. Я повесил первое обращение митрополита у себя в соборе с целью подготовки верующих и богомольцев к необходимости отдать ценности голодающим. К тому же я знал, что масса стояла на точке зрения отрицательной… Относительно раскола церкви мне известно, я знаю, что существует прогрессивная группа духовенства, но принципы ее работы мне не известны, их тезисов я не знаю, журнала «Живая Церковь» не читал. Персонально я знаю Введенского и Боярского и их некоторые взгляды. Своим прихожанам содержание декрета и инструкции об изъятии ценностей я не оглашал, т.к. это не входило в круг моих обязанностей. Первое письмо митрополита было написано 5 марта, волнения у собора были 15-го, во время волнений я был в соборе и успокаивал 5-ти тысячную толпу, сказав, что если верующие отдадут свои ценности, то церковные ценности будут сохранены… Я повесил первое обращение митрополита у себя в соборе».

На вопрос общественного обвинителя Смирнова «подсудимый Чуков показал: Я товарищ председателя правления с января 1922 года, членом правления был с его основания. В 6 пункте 2-го письма митрополита. …я видел угрозу и пришел к заключению, что это может привести к нехорошим последствиям, но при оглашении письма. Я не возражал, так как митрополит по поводу этого письма с нами не советовался, а оглашал для сведения. Второе письмо я сознательно не хотел распространять. Я подготавливал массу в течение полутора месяцев: во-первых, я вывесил первое письмо митрополита, затем 15 марта я указал практический выход из положения: заменить соборные ценности соответствующим количеством ценностей прихожан. Периодически я вывешивал сведения о количестве пожертвованных прихожанами ценностей, количество указывало на то, что сбор идет плохо и что придется отдать ценности, таким образом, сознание в массе постепенно преломлялось, и при сдаче ценностей в соборе никаких недоразумений не было. Очевидно, дело изъятия ценностей из церквей было не так просто, если власть пригласила митрополита влиять на верующих. Я лично категорически стою на точке зрения изъятия ценностей и проведения в жизнь декрета… Первое письмо митрополита я брал в целом, в том, что голодающим можно отдать все, до священных сосудов включительно, последний пункт не имел решительно никакого значения ни для меня, ни для прихожан…С точки зрения церковной дисциплины я подчинен митрополиту. Первое письмо я вывесил в храме по своей инициативе, второго не вывешивал также по своей воле. Из моего собора было изъято 125 пудов серебра. Никаких шероховатостей при изъятии не происходило, я старался скрыть день изъятия от прихожан. Изъятие длилось с 4 по 18 мая. 15 марта у собора было скопление народа, т.к. происходило торжественное богослужение»[13].

После 10 июня 1922 года можно было уже говорить не только о расколе в Церкви, но и о «расколе в расколе», т.к. в результате ранения в голову главного свидетеля обвинения прот. Введенского, он в первый же день суда «выбыл из строя», и среди раскольничающего «прогрессивного духовенства» верх взял прот. Красницкий, лидер «Живой церкви», как чуть позже она будет названа по названию издаваемого этой группой журнала.

В деле 1287 имеется обращение прот. Введенского в Ревтрибунал: «Прошу предоставить мне возможность выступить на процессе церковников с защитительной речью. Я собираюсь вскрыть и подчеркнуть все язвы церковности, все запугивания, но вместе с тем и просить пощады этим личностям, как таковым». Но «триумфатор» лечил свою голову, и с «защитительной речью» выступить не смог[14].

А прот. Красницкий, уже ставший заместителем председателя ВЦУ еп. Антонина Грановского, 24 июня скорым поездом прибыл из Москвы в Петроград.

«Он неожиданно вырос из-под земли, как «призрак беспощадный», перед оробевшим епископом» Алексием и, как далее пишет Левитин, вручил ему следующий документ:

«Преосвященному Алексию, управляющему Петроградской епархией.

Прибыв в Петроград, согласно мандату ВЦУ от июня 10/23 дня с.г. №310 – для ознакомления с положением Петроградского епархиального управления – ввиду того, что означенное управление до сих пор еще не вступило в отправление своих обязанностей под председательством Вашего преосвященства, – предлагаю Вам именем Высшего Церковного Управления Православно-Российской Церкви, – немедленно вступить в обязанности председателя Епархиального управления, без чего не может быть осуществлено вами управление Петроградской епархии. Петроградское Епархиальное управление должно действовать строго по указаниям Высшего Церковного Управления.

Заместитель председателя ВЦУ протоиерей Красницкий. 24 июня 1922 г.» (Живая Церковь, №4-5, с.9.)

Дав прочесть этот «ультиматум» епископу Алексию, Красницкий (по всем правилам бюрократизма) заставил его сделать на копии следующую подпись: «Настоящая копия с подлинным верна. Епископ Алексий. Печать». Вслед за тем Красницкий нагло потребовал немедленного ответа, не давая даже одного дня на размышление; выбора не было: епископ Алексий должен был стать Петроградским Леонидом (марионеточным главой Петроградского ВЦУ) или уйти. К его чести надо сказать, что он не колебался. Тут же епископ Алексий составил следующее заявление:

«В Высшее Церковное Управление.

Ввиду настоящих условий признаю для себя невозможным дальнейшее управление Петроградской епархией, каковые обязанности с сего числа с себя слагаю. Алексий, епископ Ямбургский. 24/11 июня 1922 г. Место печати».

Этого только и надо было Красницкому – поле для действий было открыто. С «отречением» епископа в кармане, он сразу бросился к «своим». «Свои», однако, приняли его очень холодно и не пришли в восторг от его «достижений». В это время руководящее положение среди питерских обновленцев занимал А.И. Боярский, планировавший, как и Антонин, «вторую церковную революцию». А.И. Введенский, подпавший по своей бесхарактерности под его влияние, его поддерживал – оба они отказались вступить в епархиальный Совет. Остальные протоиереи, с которыми пытался вступить в переговоры Красницкий, вообще отказались с ним говорить. Здесь дело обстояло труднее, чем в провинции: публика была здесь дошлая, и запугивания не оказывали особого действия, да и в Смольном уж очень иронически посматривали на московского гостя»[15].

Известно, что авторы Левитин и Шавров симпатизировали прот. Введенскому, чего нельзя сказать о прот.Н.Чукове. Однако он считал, что еп. Алексий совершил ошибку, сложив с себя управление епархией в тех условиях, когда пошел раскол уже среди раскольничающих, и «что если не потушить огонь в начале, то он разрастется в пожар, что упущенный в начале, раздор действительно может потом разрастись в раскол, углубиться и отколоть часть верующих» – что на самом деле и произошло в тогдашней действительности.

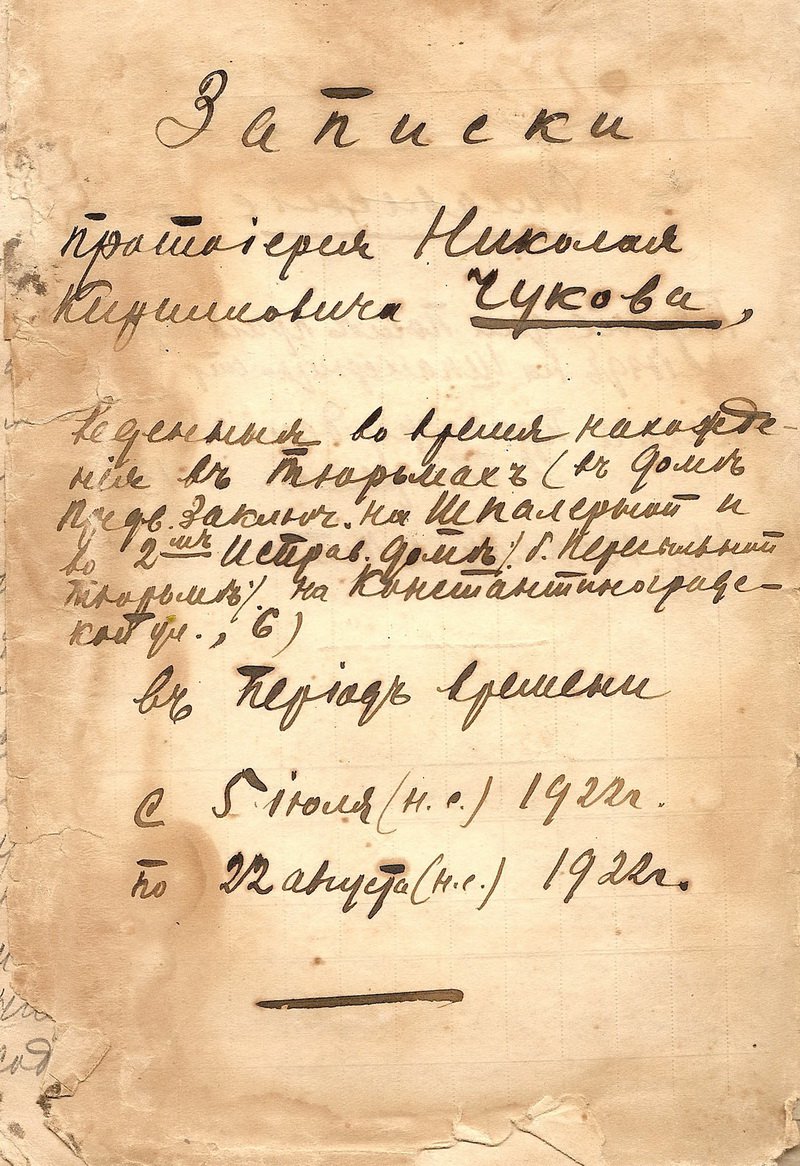

Публикуемый ниже дневник прот. Николая расскажет о хронологии событий Петроградского процесса, в том числе о выступлении Красницкого 27 июня на суде в качестве свидетеля.

Приговор Петроградского Губернского Ревтрибунала от 10 июня – 5 июля 1922 г. был вынесен поздно вечером 5 июля:

«Заслушав и рассмотрев дело № 1287 по обвинению 1.Казанского Василия Павловича... 5. Чукова Николая Кирилловича... (всего 83 фамилии. – Л.А.) /Правление Общества Приходских Советов/ в контрреволюционных целях, агитации против изъятия церковных ценностей, противодействии и сопротивлении изъятию и хищению таковых, в преступлениях, предусмотренных ст.62, 69, 72, 73, 77, 86, 119,150, 180 и 185 УК РСФСР. Рассмотрев в судебном заседании материалы предварительного следствия, объяснения представителей обвинения и защиты, показания свидетелей и самих обвиняемых, трибунал постановил: Казанский, он же митрополит Петроградский и Гдовский, совместно с Правлением Приходов православной русской церкви, в лице ее активной группы: Председателя Правления: Новицкого, членов: Ковшарова, Елачич, Чукова, Богоявленского, Огнева, Шеина, Плотникова, Чельцова, Бычкова и Петровского, в контакте директив, исходивших от Патриарха Тихона, явно контрреволюционного содержания, направленных против существования рабоче-крестьянской власти, поставили себе целью, как проведение этих директив, так и распространение идей, направленных против проведения Советской Властью декрета от 23-го февраля сего года об изъятии церковных ценностей, с целью вызвать народные волнения для осуществления единого фронта с международной буржуазией против Советской Власти... После издания рабоче-крестьянской властью постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей Патриарх Тихон, Митрополит Петроградский Вениамин и другие князья церкви, следуя директивам, идущим от международной буржуазии, вступили на путь борьбы с Советской властью. Фальсифицируя канонические правила церкви, использовали религиозные предрассудки масс и пропагандировали идею сопротивления Советской Власти в проведении постановления ВЦИК’а... Действуя с благословения Патриарха Тихона, поддерживая его преступную деятельность, митр. Петроградский Вениамин, совместно с Правлением Приходов ПРЦ вырабатывали послания в комиссию Помгола и Исполком, каковые распространяли среди приходов, а последними и духовенством приходов – среди прихожан. Так 15 марта у Казанского собора скопляется толпа в несколько сот человек, распропагандированная к противодействию изъятия церковных ценностей, раздавались призывы к избиению комиссии и т.д... Новицкий… состоял Председателем Правления... придал организации характер деятельности, поставившей своей целью борьбу с Советской Властью. Участвовал в закрытом совещании на частной квартире 11 марта, где вырабатывался текст обращения в Исполком, впоследствии представленный властям как ультиматум... Чукова, Плотникова, Елачич, Огнева, Шеина, Петровского и Бычкова в том, что, составляя вместе с вышеуказанными лицами (Казанским, Новицким, Ковшаровым, Богоявленским и Чельцовым) активную группу, действовавшую под видом легальной организации Правления Приходов православной русской церкви, принимали активное участие в совещаниях и собрания означенной группы, в коих обсуждали и разрабатывали вопросы противодействия Советской Власти в проведении ею декрета об изъятии церковных ценностей с целью возбуждения народных масс, т.е., Казанский, Новицкий, Ковшаров... Чуков, Петровский обвиняются в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 62 и 119 УК. 6 июля 1922 г.»[16]

Каким-то образом попали в члены правления «Общества» еп. Венедикт и прот. Михаил Чельцов, хотя в нем не состояли, о чем ясно заявляли в своих показаниях на суде[17].

Таким образом, для десяти подсудимых приговор полностью совпал с обвинением: высшая мера наказания с конфискацией имущества. Никто из подсудимых вины за собой не признал.

Параллельно ВЦУ «Живой Церкви» сняло со всех духовных саны, а с митрополита и еп. Венедикта – и монашество.

Защита организовала подачу кассации в Кассационный Трибунал и немедленно выехала в Москву.

В течение всего процесса прот.Николай сидел в одиночной камере, а после вынесения смертного приговора, с 5 июля, они захотели поместиться вместе Юрием Петровичем Новицким, с которым они были ближайшими соратниками и друзьями, но уже 7 числа узников развели по одиночным камерам: «Ну, дай Бог встретиться при более благоприятных обстоятельствах», – сказал Юрий Петрович, – и мы расстались...».

Молодой профессор, юрист, автор монографии

«История русского уголовного права», интеллектуал из старинного дворянского рода,

«Новицкий очень близко принимает к сердцу интересы церковной жизни, а боевые из

них сосредотачиваются сейчас около Богословского института и Общеприходского

совещания», – писал отец Николай. Уничтоженное в мае 1922 года «Общество

приходов» было пульсом церковной жизни Петрограда, а незаменимым председателем его

правления был Юрий Петрович.

Молодой профессор, юрист, автор монографии

«История русского уголовного права», интеллектуал из старинного дворянского рода,

«Новицкий очень близко принимает к сердцу интересы церковной жизни, а боевые из

них сосредотачиваются сейчас около Богословского института и Общеприходского

совещания», – писал отец Николай. Уничтоженное в мае 1922 года «Общество

приходов» было пульсом церковной жизни Петрограда, а незаменимым председателем его

правления был Юрий Петрович.

В 1921 году у Ю.П. Новицкого скончалась жена, и на воле сиротствовала дочь Оксана. О чем думали в камере смертника отец Николай и Юрий Петрович? Конечно, о детях. У внука нмч. Юрия Петровича Новицкого, Юрия Ивановича Колосова, сохранилась его последняя записка: «Дорогая мама. Прими известие с твердостью. Я знаю давно приговор. Что делать? Целую тебя горячо и крепко. Мужайся. Помни об Оксане. Целую крепко. Юрий…». Вырастила Оксану Георгиевну и заменила ей мать Ксения Леонидовна Брянчанинова[18].

Опытный юрист, видя, что вины за осужденными никакой нет, но доказывать что-либо на этом судилище совершенно бесполезно, и все предрешено, в последнем слове Ю.П. Новицкий предложил себя в жертву, если она нужна, чтобы не гибли другие.

В архиве митрополита Григория имеется только один рисунок, и сделан он в камере смертника в ночь с 12 на 13 июля 1922 года, когда приговоренные к расстрелу слышали, как четверых выводили из камер…

Когда о. Николай освободился из тюрьмы и получил место Настоятеля Никольского морского собора, он смог помогать сироте материально, а молился – всегда. Ныне все новомученики и исповедники Петроградские уже «встретились при более благоприятных обстоятельствах» – на небесах.

8 июля к форточке одиночной камеры о. Николая неожиданно потихоньку подбежал один из надзирателей и сообщил по секрету, что приговор остановлен, а 20 июля снова какая-то «добрая душа» прошептала в окошко камеры о. Николая, что «6 человек помиловали, а о 4-х еще неизвестно».

В результате кассации защиты в Кассационный трибунал, ходатайств родственников и общественности, постановлением Президиума ВЦИК от 3 августа 1922 г. расстрел был заменен заключением, но, как оказалось, не всем: «В отношении осужденных Казанского, Новицкого, Шеина, Ковшарова приговор Петроградского Революционного Трибунала оставит в силе. В отношении осужденных Плотникова, Огнева, Елачича, Чельцова, Чукова и Богоявленского – заменить высшую меру наказания пятью годами лишения свободы. Секретарь ВЦИК А.Енукидзе. 8 августа 1922 г.»

Помилованным заключенным постановление ВЦИК от 3 августа оглашали только в части, их касающейся, и сначала до них дошли сведения от родственников, что вроде бы четверых отправили в Москву, а потом уже самые разные слухи, и долго еще теплилась надежда, что владыка Вениамин, архимандрит Сергий, Юрия Петрович Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров живы.

В апреле следующего года прот.Николай запишет в дневнике: «1/14 апреля 1923 г. …А.А.Жижиленко рассказывал про процесс, что в деле вставлен последний лист с пометкой “приговор приведен в исполнение”; что к расстрелу предполагался и о. Л.Богоявленский, как автор писем, но ходатайство Щеголева (издателя и редактора “Былого”) перед Зиновьевым спасло его от сопричисления к четырем. Говорил он также, что архим. Сергий подвергся печальной участи потому, что его считали правой рукой Патриарха и знали, что в скором времени его ожидала Крутицкая митрополия и управление Московской епархией; что Ковшаров погиб за то, что его подозревали в юрисконсульстве у митрополита так же, как он был таковым по лавре».

Вместо расстрелянного архимандрита Сергия, 6 мая 1923 года во епископа Крутицкого, обновленческого викария Московской епархии, был хиротонисан состоявший в браке прот. Введенский. Как говорится, что и требовалось доказать.

Бывшие «смертники» – еп. Венедикт, протоиереи М.Чельцов, Л.Богоявленский, Н.Чуков, миряне Д.Огнев и Н.Елачич – отбывали срок в бывшей пересыльной тюрьме, 2-ом т.н. Исправдоме, Доме исправления преступников на Константиноградской ул., д.6 в Петрограде.

Как пишет в дневниках прот.Н.Чуков, и «арест уже был предрешен, только мы не знали», и количество помилованных очевидно тоже было предрешено – шесть человек, как на Московском процессе.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года претерпел некоторые изменения в 1926-м и последующих годах, однако шесть статей Главы ΙV Особой части кодекса 1927 года, с тем же названием «Нарушение правил об отделении церкви от государства», оставались практически без изменений до введения кодекса 1961 года. Тогда же понятие «контрреволюционные» государственные преступления были заменены на «измену Родине».

Как видно из данной публикации, в ходе первого процесса, с использованием первого УКРСФСР, «право» было попрано полностью, и не только в переносном, но и в самом прямом смысле. Расстреляны были архипастырь и три юриста, из них один пастырь-юрист. Приговор носил не правовой, а политический характер. А в дальнейшем многие уцелевшие тогда имели дело с «ОСО» и «тройками». Трудно сказать, как это сочеталось с тщательно разработанными уголовными кодексами РСФСР, предполагавшими решение дел в суде, хотя уже первый процесс 1922 года показал, как расстреливают право.

Митр. Григорий (прот.Н.К.Чуков). Дневник в тюрьме с 31 мая 1922 года

18/31

мая 1922 г.

Вторник. 3 часа.

18/31

мая 1922 г.

Вторник. 3 часа.

Допрос с 8 с четвертью до 11 часов у следователей (неразб. – Л.А.) и Нестерова… о выпадах у собора, о президиуме, о первом письме, о собрании 15 марта. Грубоват, но сносен. Уставший Нестеров – хитрый и двуличный. Спрашивал о вывешивании письма, о протоколах, о неофициальном собрании (у Аксенова), об архим. Сергии Шеине, собрании 20 апреля и что говорил Акимов. Часто оба уходили, и, оказалось, что распоряжались в это время у меня обыском и засадой, вероятно, для Сопетова (староста Казанского собора. – Л.А.), о месте пребывания которого спрашивали оба. Мерой пресечения предъявлен арест в III-м Исправительном доме, камера - одиночная.

Туда же направлены были Союзов и Бычков. Ждали наших до 2 часов. Пришлось отдать ценные вещи сторожу… Взяли наши поручения и записки к семьям… Пошли по дождю…

Пришли. Конвоиры славные. Встреча тоже ободряющая: бумагу о нашем аресте от души хлопнул на стол принимавший.

Поместили на ночь в общей камере (96). Кое-как, трое на одной койке, без матраца прикорнули. Рано-рано поднялись. Тоскливо. Стали заходить дежурные, надзиратели, отделенные, и все старались проявить как можно больше внимания, все деликатные. Пока ни одного слова грубого. Добрые люди.

После обеда нас развели по отдельным камерам. У меня №... (испорч.текст. – Л.А.) Лучше одному, выспался, можно сосредоточиться, обдумать – что нужно. Сообразил, что и как говорить на суде. Приходил отделенный. Сказал, что привезли поодиночке в автомобилях с Гороховой, в строгое заключение. Ожидается всего будто бы 49 человек духовенства. Хорошо работают прогрессисты духовные! Говорят, Введенский сам приезжал с солдатами арестовать митрополита!

Днем прислали одежду и прочее, и сообщили, что вчера вечером был обыск и засада, что все благополучно, однако, что будто бы ничего не взяли.

Сейчас пил вечерний чай с ужином. Пишу, поуспокоившись.

Вечер первого дня. 8 часов.

Последний обход и все начинает успокаиваться. Спокойствие и на душе. Вчера ночью и утром, под влиянием бессонной ночи и впечатлений от предъявленного обвинения в организации противодействия изъятию церковных ценностей – слишком большое обвинение и очень опасное в связи с событиями дня – чувствовалось большое беспокойство, и мрачные мысли приходили в голову: расстрел и мысли о семье, принудительные работы и т.п. Сейчас, когда поуспокоился, обдумал обвинение, спроектировал даже защитную речь – на душе лучше. О расстреле также продолжаю думать – воля Божия!

Жаль только семьи, не ставшей на ноги, жаль жены, не привыкшей жить с детьми в ином – зависимом положении, жаль Веруси, еще совершенно не поднятой на ноги. Господь их не оставит. Направление детей хорошее; Царица Небесная да хранит их! А я, если это Господу угодно, могу идти к Нему. Жизнь прожита не без пользы. Дай, Бог, детям поработать в жизни для общества так же, как работал их отец.

Сохранились ли мои дневники от обыска и проповеди? Хотелось бы, чтобы дневники послужили впоследствии историческим материалом, как и многие собрания писем, хранящихся у меня (своих и чужих). Сегодня не гуляли: дождь.

19 мая/1 июня 1922 г. Четверг.

Второй день пребывания в тюрьме. Целый день был в томительном ожидании свидания, которое здесь бывает по четвергам, которое обещал Нестеров, о котором я писал домой, и которое, однако, почему-то не состоялось. Жаль, хотел жене сообщить многое и дать указания, которых поэтому не написал в записке. Напишу в субботу. Главным образом, о защите.

Сегодня ночью или вчера вечером привезли к нам еще 6 человек, а сегодня еще 6, всего будто бы 12 человек. Есть Дернов; слышал, как вызывали ночью Пищулина. По словам служащего, автомобили по городу все возят батюшек... Все это, по словам о. Союзова (со слов на свидании), чтобы не читали в церквах послания о Введенском, и, будто бы Нестеров говорил, чтобы посаженные “не пороли горячки”, что их изолировали для этой цели. Возможно, только меня-то, вероятно, и еще и за Правление. Хотя все-таки странно - почему не раньше.

По слухам (тоже со “свидания” Союзова), митрополит низложен, управляет епархией Алексий; Боярский официально примкнул к группе Введенского (вероятно, привезена из Москвы копия резолюции Патриарха). Так дожили до переворота и в Церкви. Как-то все это ею переживется. Беда, если реформаторы перейдут меру и зарвутся. Отпадение от Церкви, постепенное охлаждение к вере – вот к чему может это привести. Атеистической власти, по-видимому, этого и нужно. А наши ей помогают. Ужели сознательно? Хочется думать, что прельщены иными целями – помимо честолюбия – даже своеобразно понимаемым “благом” Церкви.

20 мая/2 июня 1922 г. Пятница. 10 часов утра.

Ночь прошла как-то неспокойно. Грезились покойники: Преосв. Павел (еп. Олонецкий и Петрозаводский Доброхотов, духовный наставник о. Николая. – Л.А.) и еще кто-то. Утром надзирательница сообщила, что привезли о. архим. Сергия Шеина и профессора Карабинова. Опять его бедного! Это, очевидно, за резкие отзывы о докладе Введенского. Позже узнал, что привезли еще профессора Бенешевича. И с ним, и с архим. Сергием – недоразумение: взяли вместо Шеина – архим. Сергия из Лавры, и вместо Влад. Никол. Бенешевича – его брата, но недоразумение выяснилось, и тех освободили.

Погода хорошая, но, говорят, холодная, и потому гулять не выпускали. Сижу один. Изредка по тепловой трубе перекинемся сведениями с о. М.Союзовым. Предлагали сесть вдвоем с каким-то интеллигентом, но я предпочитаю быть один: не люблю говорить о пустяках, придумывать предметы разговора, когда хочется быть одному, сосредоточиться, вообще принадлежать только себе. И всегда раньше, и теперь особенно я тягощусь лишним обществом. Человек дела, я не привык проводить время в болтовне и, высказав, что нужно, уже тягощусь собеседником. Много содержания и внутри, и лучше всякого собеседника (обычного) хорошая книга.

Написал жене письмо с наказами ей и детям на случай смертного приговора: хотя и не верится, и нет никаких оснований, но в нынешнее время возможно все... Сегодняшняя надзирательница Васса Петровна – очень внимательна. Хотя и все они вообще очень, очень добры.

21 мая/3 июня 1922 г. Суббота. Утро.

Сейчас встали. Уборщик подмел у меня комнату. День рождения Анечки. Господь да сохранит ее! Написал вчера письмо домой, сегодня пошлю с обратной передачей. Поплачут, потому что пишу наставления на случай возможного расстрела. А это возможно.

Вчера вечером прочел номер “Правды” от 2 июня и там одна сплошная ложь: мы выпускали воззвания, организовали на местах ячейки для противодействия властям, влияли на митрополита! При такой безцеремонной лжи вполне возможна подтасовка и осуждение до самых крайних мер. Хочу написать жене, чтобы побывала у Введенского и выяснила ему всю ложность обвинения. Указал как мотивы:

1) Никаких воззваний Правление не делало;

2) Никакой связи с приходами не устраивало;

3) Никаких организованных ячеек на местах не было: являлись какие-то добровольцы, может быть, провокаторы и подбивали толпу, как на Сенной;

4) В частности мне вменяются выпады каких-то лиц у Казанского собора, в то время как я из сил выбивался сдерживать толпу в соборе;

5) Лично я всемерно старался провести спокойно изъятие, и провел; свидетели – комиссия Второго городского района и приходской совет;

6) Всю вторую половину марта я был в постели от упадка сил из-за этого изъятия.

Прошу ее поговорить с Преосв. Алексием, чтобы тот побеседовал с Введенским.

Суббота, вечер, около 8 часов.

При передаче получил письмо от Л.Д. Аксенова (юрист, близкий знакомый Св. Патриарха, арендатор б. епархиального свечного завода, член правления «Общества приходов». – Л.А.). Сообщает, что Политический Красный Крест берет защиту; состав ее: Кони, Новорусский, Гартман, Гурович и от нас – Гиринский. Сам не отказывается, если можно и надо… Леонид Дмитриевич пишет, что с ночи на вчера митрополит, Преосв. Николай и Иннокентий разделяют нашу участь (на Гороховой). Преосв. Алексий снял отлучение с Введенского, дабы облегчить положение заключенных. В частности ему будто бы обещано мое освобождение. Боюсь надеяться.

Жена пишет, что у нас многие бывают, выражают сочувствие, Институт заботится о продовольствии; Нина (Н.А. Никитина – студентка Бог. ин-та. – Л.А.) хлопочет. Спасибо им всем. Веруся перешла в следующий класс и хорошо. Слава Богу! Теперь уже во второй ступени. Надо читать больше историю и литературу.

Мой сосед – о. М.Союзов сегодня именинник и прислал мне пирог и конфет... Передача сегодня огромная. Матушка Афанасия прислала еще 2 бутылки молока, 1/2 фунта масла и 4 просфоры. Делюсь со служащими и заключенными.

Читал по молитвослову вечернюю службу и праздничную, потом псалмы, особенно применяемые в настоящем положении – 22, 41, 90, 26.

Все в церквах, а мы воздыхаем одни. Но духом все в Господе...

22 мая/4 июня 1922 г. Воскресенье. День Св. Троицы. Около 7 часов вечера.

Сегодня день содержательный. Утром после чая прочитал по молитвослову всю литургию. Обдумывал защитную речь. Около 12 часов, когда готовился на прогулку, вызвали на свидание. Пришли Анечка с Ниной Никитиной. Сначала не допускали, но, узнав, что к “священнику”, дали, и не через решетку, а в отдельной комнате. Оказывается, они о свидании еще и не просили. А я думал, что им не дали, и на этом строил ухудшение моего понимания сравнительно с другими. Аня подробно рассказала, что делалось за эти дни.

Вернувшись из трибунала за вещами для меня, она застала трех субъектов, ожидающих меня с Гороховой. На заявление ее, что я уже арестован, они удивились, оставив красноармейца на кухне “в засаде”. Обыска никакого не делали, хотя ордер на это был, и они отметили, что делали. Как объяснил после Бакаев, арест предполагался с Гороховой (вне зависимости от Трибунала), в связи с хоругвями. Засада утром была снята.

Днем Аня с Ниной были у Введенского, который принял их очень любезно, успокаивал, что ничто серьезное мне не угрожает, что если приговорят к принудительным работам, то прогрессивная группа возьмет меня на поруки. Оказывается, Преосв. Алексий уже говорил с Введенским о моем освобождении, указав на то, что он одинок, без советников, и что я своим тактом мог бы объединить обе стороны, и старую и прогрессивную...

Боря в это время был у Преосв. Алексия, который сообщил то же и ему, прибавив, что у него было собрание с участием Введенского, Боярского, Бакаева и что он на нем говорил о необходимости моего освобождения, и Введенский и Боярский говорили то же, а Бакаев записал это.

Вечером Аня (энергичная девочка, вся в отца...) была у Бакаева, беседовала с ним обо мне и о моем освобождении. Указала на безболезненность процесса изъятия в Казанском соборе и получила в ответ: “Да, я об этом прот. Чукове ничего худого сказать не могу”. И то, слава Богу! Сообщил, кстати, что арест на дому был из Гороховой в связи с делом о хоругвях, что часть дела об якобы снятии их и новом водружении он прекратил, а осталась другая - что хоругви три дня еще стояли. (Вина тут не моя: я несколько раз просил Ильина и Васенко прислать иконы из района, чтобы поставить на места). “Это, впрочем, не серьезное дело, - сказал Бакаев, - а важнее его участие в правлении Общества приходов”. (Ну, тут-то уж я совсем ни при чем). Во всяком случае, по-видимому, принял к сведению ходатайство Ани.

В субботу являлся к нам какой-то тип, очевидно, с Гороховой, спрашивал Сопетова, причем с видом, как будто знает, что он тут живет. Ищут все его, а он – у себя скрывается.

Жена была у Преосв. Алексия, ежедневно бывает у Аксенова. Надоедят ему от меня. Сегодня он пишет мне, что получил новый уголовный кодекс, весьма благоприятный для нашей защиты и кассации. Указал мне даже параграфы, на которые необходимо обратить внимание.

Мое письмо вчерашнее, конечно, доставило слезы, и за него упрекает меня и Леонид Дмитриевич и Аня. Но что ж? Я не люблю скрывать ничего, надо быть готовым ко всему в революционное время, поэтому надо уметь говорить предусмотрительно и о смерти.

Здесь на прогулке увидел – Л.Парийского, И.М.Ковшарова, архимандрита Сергия, о. П.Левицкого. Дернова не видал. Пищулин и Бенешевич выпущены. Говорят, арестован в Лавре и о. Гурий. Преосв. Иннокентий будто бы не благословил о. Введенского на собрании архиереев в лавре, и теперь сидит за якобы какое-то восстание в Ладожском уезде, и, по словам Введенского, ему грозит самая тяжелая участь, может быть расстрел. Вот это нехорошо; тут непременно нужно не допустить этого в силу именно личного столкновения. А о. Рождественский (ключарь Казанского собора. – Л.А.), оказывается, несмотря на мой арест, изволил от такого праздника уехать куда-то в гости, и в соборе беспорядки: сегодня Преосв. Алексий пришел к литургии; конечно, его никто не вышел встречать, но даже и ковры не постланы... Итак, пятый день заканчиваю в тюрьме. В одиночной камере сидеть предпочитаю: никто не мешает, не стесняет, полный хозяин самого себя. Если бы не неизвестность участи, то это отличное уединение для размышления, для отдыха, даже для занятий. Словом – “дом отдыха”. Особенно, при том добром, благожелательном от всех отношении, какое проявляется к нам всем духовным. Обычно здесь сидят налетчики, воры, и люди интеллигентные, особенно духовные, являются для служащих тем светлым пятном на мрачном фоне тюремной жизни, на котором, очевидно, успокаивается их глаз. И за это, слава Богу!

Камера моя – 2 сажени в длину, 1 – в ширину, и около 2 с половиной сажень в высоту. Окно выходит на линию (испорч. текст. – Л.А.). Солнце светит в первую половину дня, значит, окно выходит на юго-восток. Табуретки нет, и я устроил сиденье под окном у стены на проходящей у стены пароводяной трубе, уложив на острых ребрах клеенку. Тут поставил стол, и так, со светом сзади, с лицом, обращенным прямо к двери, сижу. Тут и насыщаюсь, тут и пишу. Стол покрыт вместо скатерти чистой длинной тряпкой: получается вид вполне приличный и опрятный. В углу полочка с продуктами; внизу под ней корзинка с ними же. Надо только избавиться от лишней рясы, чтобы быть совсем налегке в случае перехода в Трибунал или куда-нибудь в иное место.

23 мая/5 июня 1922 г. Понедельник. Духов день.

С утра опять по молитвослову прочел службу. В 12-м часу позвали гулять. Отец Сергий, Ковшаров и Парийский гуляли раньше. Парийский устроился и с нами. Дернова не видно. Левицкого сегодня тоже нет. Вероятно, их выпустили.

Парийский (секретарь митрополита. – Л.А.), по молодости, горячности темперамента и избалованный близостью к митрополиту, непримиримым тоном возмущался тем, что епископ Алексий снял отлучение с Введенского и вступил в управление епархией. По нему, митрополит не считает себя уволенным, потому что все временное высшее управление будто бы незаконно. Из Москвы будто бы во вторник привезена копия патриаршей резолюции, которая говорит только о поручении трем лицам (священникам) передать при посредстве Нумерова (секретарь Патриарха. – Л.А.) дела митрополиту Агафангелу. И только. На этом основании митрополит отказался признать законность его увольнения.

Собрание викарных епископов тоже высказалось за недостаточность полномочий у Временного Высшего Управления.

Тут возникает целый ряд недоумений:

1) Какая же редакция патриаршей резолюции подлинная:

а) переданная Парийским (где, не упомянут даже епископ Леонид),

б) сообщенная мне Введенским (где говорится о Леониде и о кооптации) или

в) сообщенная мне Боярским (из 4-х епископов, нескольких священников и 3 мирян)?

2) Если подлинна редакция Парийского, то могла ли группа с Преосв. Леонидом вступить в Управление из-за невозможности прибыть митрополиту Агафангелу? И если не канонически, то “по нужде”?

3) Если могла вступить “по нужде”, то, как смотреть на увольнение ею митрополита? Законно ли?

4) Если увольнение незаконно, то вступление епископа Алексия в управление может рассматриваться как временное, особенно под давлением квалифицирования отказа Балаевым, как шага контрреволюционного. Но тогда – как смотреть на снятие им отлучения с Введенского? Как это указывается правилами и практикой? Мог ли он снять, если уверился, что наложение было вызвано недоразумением (не было документа от Патриарха). А если не так (если подлинна все-таки редакция Парийского), то мог ли (по практике древней) Преосв. Алексий снять отлучение и вообще ради спокойствия Церкви?

Необходимо выяснение всех этих вопросов, чтобы ориентироваться в создавшемся запутанном положении. И я очень не завидую Преосв. Алексию, что он на свободе в это крайне ответственное время. Осуждения кругом много, а помочь некому. И наши отцы здесь только осуждают, а как выйти из положения – не говорят, потому, что не знают.

24 мая/6 июня 1922 г. Вторник. Около 7 часов вечера.

Вот уже ровно неделя, как мы в тюрьме. Неделю назад в эти часы я уже был в Трибунале и ждал допроса. Арест уже был предрешен, только мы не знали. А меня даже одновременно с двух мест: в Трибунале и с Гороховой.

Сегодня погода очень теплая, гуляли около часу (с двумя партиями); оба раза я гулял с Ковшаровым. Беседовал о деле. Говорит, что лучше не иметь личных защитников: сами расскажем все просто, и это произведет лучшее впечатление. Если защита общая, пусть осветит все дело с точек зрения - канонической, юридической и политической. Говорят, что обвинительный акт заключается в 500 страницах... Надо ознакомиться, чтобы спроектировать свою защитительную речь.

Сегодня прочитал послание епископа Алексия. Указывает на новые факты, вследствие которых подверг дело о Введенском пересмотру, и снял отлучение. Тем не менее, по сообщению жены, вчера в Богословском институте было собрание духовенства Петрограда, на котором была вынесена резолюция:

1). Признать законность преемства епископа Алексия.

2). Поручить ему выяснить у Патриарха – полномочия Временного Высшего управления.

3). Поручить ему получить от митрополита письменное выражение его взгляда на снятие Алексием отлучения.

4). Заявить лояльность и аполитичность духовенства, и его непричастность к Карловацкому Собору.

5). Ходатайствовать пред Советской властью о взятии на поруки митрополита и арестованного духовенства.

Как видно из резолюции, все-таки вопрос и после послания епископа Алексия взволновал. Да и конечно, все дело в документе от Патриарха. И я удивляюсь, что до сих пор Высшее Управление не могло достать его...

Около 5 часов был в ванне. Давно не мылся, с удовольствием воспользовался возможностью; кстати, принесли белье.

Сегодня опять передача от игуменьи Афанасии, а в домашней - от о. Макария (Звездов. – Л.А.), Елены Филимоновны (Тураевой. – Л.А.) и других. Спасибо им всем.

Сбор на Богословский институт в соборе дал всего 15 миллионов. Это очень мало – на Стремянной собрали 40 миллионов. Очевидно, никто ничего не сказал: Рождественскому дела мало, Либин обещал, но не исполнил; а мысль у всех была занята другими событиями.

25 мая/7 июня 1922 г. Среда. 10 часов вечера.

Вот уже восьмой день сидим в тюрьме и, Бог весть, чем все кончится. Утром гуляли, нового ничего. Только Бычков характеризовал Введенского, как больного человека, лжеца, неумного и т.п.

Около 12

часов пришли на свидание жена, Боря и Вера. Беседовали в отдельной комнате

долго, все рассказывали. Общество очень настроено против Алексия, по-видимому.

Это видно и из письма Л.Д. Аксенова, который находит, что хотя в рассмотрение

дела о Введенском епископ Алексий обязан был войти, то снятие - акт неправомерный, не только в отношении

Красницкого и Белкова, которые раскаяния не приносили, но и Введенского,

раскаяние которого не покрывает первого из обвинений митрополита (своевольный

выход из Правления приходов) и, кроме того,

акт голословен относительно предъявленных доказательств патриаршего

благословения на учиненные в Москве деяния. Тем не менее, судить епископа – не наше дело, а дело Собора епископов.

Около 12

часов пришли на свидание жена, Боря и Вера. Беседовали в отдельной комнате

долго, все рассказывали. Общество очень настроено против Алексия, по-видимому.

Это видно и из письма Л.Д. Аксенова, который находит, что хотя в рассмотрение

дела о Введенском епископ Алексий обязан был войти, то снятие - акт неправомерный, не только в отношении

Красницкого и Белкова, которые раскаяния не приносили, но и Введенского,

раскаяние которого не покрывает первого из обвинений митрополита (своевольный

выход из Правления приходов) и, кроме того,

акт голословен относительно предъявленных доказательств патриаршего

благословения на учиненные в Москве деяния. Тем не менее, судить епископа – не наше дело, а дело Собора епископов.

Леонид Дмитриевич (Аксенов. – Л.А.) пишет, что правильна редакция Парийского, что отстранение митрополита нельзя признать правильным. ВЦУ – самочинная организация, и помимо того, двое из подписавших членов в момент рассмотрения дела находились вне церковного общения, и являются лицами заинтересованными. Дает указания мне и относительно речей на суде. Пастырское собрание, говорят, прошло довольно бурно. Председательствовал о. Петровский. Боярский собирается быть свидетелем, а Введенский – защищать митрополита.

26 мая/8 июня 1922 г. Четверг. 9 часов вечера.

Сегодня утром вручили обвинительный акт. Целиком помещено мое показание.

Нас 16 человек обвиняют сильно, других – меньше, иных совсем слабо. Перемешаны и сбиты в кучу все: и организаторы, и агитаторы, и скрыватели. В общем, очень слабый акт, но статьи строгие: высшая мера наказания – расстрел.

И Леонид Дмитриевич пишет мне, что переживает величайшие страдания за Владыку, Юрия Петровича и о. Леонида, которым, по достоверным сведениям, предъявлено весьма тяжкое обвинение. Радуется за меня, который, как будто бы, отнесен к более легкой категории.

Дети были сегодня: Аня с Ниной Александровной, и Шура. Достали билеты на суд. Жена идти не может. Это и лучше. Суд назначен в субботу, в 3 часа. Обвиняют: Крастин, Драницын, Невский и Позерн. Защищают (кажется): Жижиленко, Гартман, Гиринский, Бобрищев-Пушкин, Рауш, Павлов и Иванов. Председательствует Яковенко.

Водить нас будут, кажется, отсюда – далековато – в Дворянское собрание, на Михайловской площади.

Снова обдумал свою речь и изложил ее. Не знаю, как выйдет. Порядков не знаю. Не повторяться бы.

27 мая/9 июня 1922 г. Пятница. 10 часов вечера.

Сегодня гуляли с двумя очередями. Я больше с отцом архимандритом Сергием – больше общего. Приходили ко мне Боря и Веруся. Сообщили, что был Чепурин и рассказал, что следователь его спрашивал, насколько я близок к митрополиту – и влиянии на дела. Тот ответил, что - земляк и естественно близок, но что собственных дел у меня много, и едва ли есть время заниматься сторонними. Спрашивал также, почему он, Чепурин, близок ко мне; известно, что в день ангела подарил мне 20 миллионов (!). Тот ответил, что не подарил, а поднес в день юбилея на Богословский институт, и что вообще меня очень уважает.

Удивительная осведомленность. Меня, очевидно, подозревают во влиянии на митрополита, отыскивая автора его обращений. Как удивительно ошибаются! Я и принципиально весь свой век не мешался в чужие дела, да и некогда из-за массы своих дел, да и намеренно уклонялся ввиду возможных завистников и неприятностей.

Леонид Дмитриевич тоже сегодня сообщил, что Н.М.Е. (Егоров. – Л.А.) передал ему, что меня подозревают во влиянии на митрополита в издании акта отлучения. Тоже! К удивлению, услыхал только в церкви, и тут же делился с Преосв. Алексием, находя, не преждевременно ли это, до получения точной копии патриаршей резолюции...

Написал об этом сейчас Леониду Дмитриевичу, чтобы он реабилитировал меня. Получил сегодня от Леонида Дмитриевича текст 62 и 119 статей, по которым мы привлекаемся. Статьи ужасны. 62 – влечет высшую меру наказания с конфискацией всего имущества; допускает при смягчающих обстоятельствах понижение до 5 лет строгой изоляции с конфискацией. При неосведомленности участника о конечных целях – 3 года.

119 статья – тоже высшая мера при военной обстановке, а иначе 3 года, или при неустановленности контрреволюционной цели – 1 год.

Узнал и точную резолюцию Патриарха на доклады Введенского, Красницкого и Белкова об образовании ВЦУ и о современном положении Церкви.

Она такова:

“6/19 мая 1922 г. Поручается поименованным лицам принять и передать Высокопреосв. Агафангелу (Преображенский. – Л.А.) синодские дела при участии секретаря Нумерова, а по Московской епархии – Преосв. Иннокентию (Летяев. – Л.А.) еп. Клинскому, а до его прибытия Пр. Леониду (Скобеев. – Л.А.), еп. Верненскому при участии столоначальника Невского. Патриарх Тихон”.

Написал сейчас письма Леониду Дмитриевичу, И.П.Щербову и жене.

Настроение к вечеру пониженное. Что Господь даст!

29 мая/11 июня 1922 г. Воскресенье. Около 10 часов утра.

Вчера был первый день суда, возвратились поздно, уставшие, и я, наскоро позакусив, уснул, отложив запись на сегодня. Официально суд назначен был в 3 часа дня; начался еще позднее, а между тем нас направили из тюрьмы (пешком, под конвоем) в 10 часов утра. Погода прекрасная, шли тихо (из-за сердечной болезни о. Союзова). По пути иные незнакомые кланялись, иные крестились, иные грустно качали головой, иные даже плакали. На площади перед зданием бывшего Дворянского собрания уже собралась порядочная толпа, встретившая нас цветами, подарками (мне передали цветы и булку). Шум, плач. Увидел нескольких своих прихожан и взволновался.

Провели в общую. Там уже Митрополит и Преосв. Венедикт, которых привезли в автомобиле. Поздоровались. Несколько поговорили. Стали подходить из других тюрем, с “воли”. В конце концов, набралась целая комната. Юрий Петрович оброс бородой, о. Леонид похудел. Получилась какая-то толкучка в течение нескольких часов. Накурили массу. Батюшки себя как-то распущенно иные держали. Разговоры - кто о чем; наиболее близкие к Правлению – о делах. Около митрополита и Венедикта Парийский, Зинкевич, тут же Бычков и иные. Разговоры больше мелкого, сплетнического характера, все о Введенском, об отношении толпы к епископу Алексию, сплошное осуждение его и Либина, советовавшего ему. Словом, разговоры все будирующего узкого характера, и совсем не видно мысли о том, как эту кашу лучше бы и возможно безболезненнее расхлебать...

Явились защитники, распределившие роли и подзащитных, беседовали с нами. Я с Юрием Петровичем попал к Гиринскому, который никаких указаний пока не озаботился дать. Новицкий, видимо, недоволен, что его защищает Гиринский. Ну, да будем надеяться при помощи Божией на себя.

Новицкому очень хотелось привлечь в качестве свидетелей членов Правления – Н.М. Соколова, Налимова и Аксенова. Последнего я отсоветовал, а первых двух не разрешил Трибунал.

Подавали нам чай, об этом все Анечка с Ниной беспокоились.

Наконец, повели нас в зал, рассадили по списку. Публики порядочно, знакомые – студенты, прихожане, дети: Аня, Боря, Шура.

Явился суд, и начались предварительные формальности, отнявшие полдня. Всего 87 человек обвиняемых, 15 человек защиты, 4 обвинителя (Крастин, Красиков, Лещенко и Драницын). Опрашивали каждого, и т.д.

Пока все шло прилично. Выделяются некоторые из адвокатов, как говоруны. Наш – слабоват, кажется. В один из перерывов, увидев Боярского, я коротко передал ему совет: непременно озаботиться получением полномочий от митрополита Агафангела. Он, по-видимому, уже думал об этом, потому что сразу сказал: “Да, да, хорошо”. Это было бы примирение и некоторое разрешение вопроса, который, собственно, стоит в тупике и чреват большими последствиями: при неканоничности ВЦУ, духовенство будет разделяться в его признании, а отсюда – раскол среди духовенства, раскол среди прихожан, соблазн, аресты и преследование непринимающих, и многое тому подобное.

Я хотел было вызвать в качестве свидетелей Васенко и Ильина, чтобы они засвидетельствовали о моем отношении к изъятию, но потом не стал на этом настаивать, ввиду громадного числа свидетелей. Все равно суд не разрешил бы: из 10 предложенных прошли только 7 человек.

Окончилось все в девятом часу. Но мы до 10 часов толкались еще в комнате: все ждали автомобилей, ибо народу на улице – масса и если идти – была бы манифестация. Говорят, Введенскому, который вышел из суда, толпа поранила камнем голову. Это скверно. Я говорил свободным священникам, чтобы в церквах сказали о вредности подобных эксцессов. Богоявленский подал мысль выразить Введенскому сожаление и осуждение поступку, но Митрополит, под резким влиянием Парийского, как-то заколебался и решил просить защитника заявить суду.

Не понимаю эту непримиримую линию. Несомненно, Парийский влиял и на акт отлучения.

Обратно нас в несколько минут примчали назад в автомобиле (грузовом). Первый раз в жизни пришлось проехать в автомобиле в качестве арестанта.

Сегодня с утра приобщился Святых Тайн запасными дарами и переслал их отцу архимандриту Сергию для И.М. Ковшарова.

29 мая/11 июня 1922 г. Воскресенье. Около 9 часов вечера.

Сегодня гуляли, делились вчерашними впечатлениями. Побеседовали по принципиальным вопросам. Я высказал Парийскому, занимающему вообще непримиримую позицию и избалованному близостью к митрополиту и потому резко относящемуся к епископам и властно высказывающему свои взгляды, – я высказал ему, что не одобряю акта отлучения, считаю его преждевременным, а в тот момент, когда уже он совершился, я бы настоял, на месте Алексия, чтобы был доставлен, хотя запоздалый, документ от Агафангела, ради мира Церкви, и тогда и владыка митрополит должен был бы снять отлучение. Что вообще необходима более широкая точка зрения на нужды и благо Церкви, а не крайняя и узкая.

31 мая/13 июня 1922 г. Вторник. 8 часов утра.

Вчера предполагали выехать в 10 часов, но из-за автомобиля вышли только в 11 часов и уже на полдороге сели. Суд начался около 1 часа и продолжался до 8 часов. Читали обвинительные акты, потом был опрос, признаем ли мы себя виновными, а затем в 6 часов 25 минут приступили к допросу Митрополита и допрашивали ровно час. Несомненно, не кончили и будут еще сегодня продолжать. На все вопросы он отвечал спокойно и дельно, никого не запутывая. Сущность ответов сводилась к тому, что он всегда власти подчинялся, стараясь постоянно быть в общении с паствой, он осведомлял и осведомлялся в Правлении, письма свои в Помгол оглашал к сведению, писал их сам... Председателю очень хотелось особенно сбить его на двух пунктах: сам ли составлял, и не было ли инспирирования от Правления, и не было ли распоряжения о распространении.

Я сижу шестым. Не знаю, дойдет ли сегодня до меня, если да, то, как Господь поможет. Дело в том, что председатель не дает мотивировать и освещать ответ, что было бы очень важно.

Народу на площади при нашем приезде было очень много. Встреча вообще всегда трогательная: цветы, передачи. Так что вчера я еле уместил все передачи, чтобы привезти их к себе в тюрьму. Даже порядочно роздал.

1/14 июня 1922 г. Среда. 9 часов утра.

Вчера поздно вернулись. Целый день мучили допросом митрополита и только вечером, около часу Юрия Петровича Новицкого.

Допрос митрополита производили и суд, и обвинение, и защита. Приехавший из Москвы Смирнов вел себя (от обвинения) настолько хулигански, так издевался, так был настроен разбойнически, что я удивлялся терпению митрополита. Защитник в одном месте прервал и указал на оскорбительность. После этого несколько тише стал. Во время перерыва, говорят, и суд и защита указали ему, что то, что, может быть, возможно, в Москве, не подходит в Петрограде, и после перерыва обвинение уже перешло к другим приемам: “будьте добры сказать”, “вы изволили сказать” и т.п.

Владыка страшно устал, видимо. Но держал себя и отвечал хорошо.

Юрий Петрович Новицкий очень подробно и хорошо осветил всю работу Правления. Что-то покажет сегодняшний день. Возможно, что после Новицкого могут вызвать меня, как товарища. Помоги, Господи!

2/15 июня 1922 г. Четверг. 10-11 часов утра.

Вчера опять очень поздно приехали, около 11 часов вечера. Почти целый день допрашивали Ю.П.Новицкого. Потом Елачича. Первый – хорошо, второй – слабо показывал. Сегодня, пожалуй, меня. Как поможет Господь! Дал Гиринскому целый ряд вопросов для себя, чтобы на них я выявил все необходимое для своей защиты. Только неудачный защитник: размазня, вопросов кратко ставить не умеет и это все впечатление портит.

Обвинители несколько стихли, хотя иногда проявляют хулиганские выходки. Как-то поможет мне Господь?!

В суде масса передач, все что-нибудь дают. Третьего дня масса народа стала ждать выхода Митрополита и, увидя его, запела молитву. Курсанты окружили, и всех, около 700 человек – на Шпалерную. Часть выпустили, часть – на принудительные работы... Вообще вечером, при нашем возвращении по улицам масса войск и конных разъездов. Шумели. А процесс – выеденного яйца не стоит.

3/16 июня 1922 г. Пятница. 10 часов утра.

Вчера допрашивали меня. С утра продолжался допрос Елачича – слабо. Потом Ковшарова – порядочно, продолжался 2 с половиной часа. Затем блестяще прошел допрос Бенешевича, он поочередно своими ответами “усадил в лужу” каждого из четырех обвинителей, так что даже московские гастролеры стихли. Зал ожил, настроение приподнялось. В конце 8-го часа вызвали меня и полтора часа допрашивали. Волнуясь до допроса, я на самом допросе чувствовал себя совершенно спокойно, отвечал громко, с достоинством, уверенно, с обвинителями даже по временам резко, не давая спуску ни одному их замечанию. Все четыре обвинителя предлагали мне вопросы и 5-6 защитников. Довольно полно выявил я свою линию поведения и развил свою основную точку зрения и свой план – постепенно воспитательного процесса над массами. Указал, что и у правительства была та же цель – переломления сознания, и я шел к этой цели и вывешиванием письма, и объявлениями о сборе, и личными разъяснениями, и проповедями.

Пришлось только немного не быть солидарным с митрополитом в характеристике второго письма - по поводу высказанного мною на предварительном следствии заявления о подавленном настроении от него, хотя я и объяснил, что был недоволен осложнением дела... Сегодня ночью подумал и составил проект показаний для благочинных и священников по вопросу о том, для чего они распространяли оба письма: для успокоения верующих, что переговоры ведутся и что будут даны указания. Это исправит положение дела - и письма митрополита тоже вносили успокоение...

4/17 июня 1922 г. Суббота. 10 часов утра.